Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

27

giugno 2016

SENTI CHI PARLA

parola d'artista

Vittorio Messina è tornato nella sua Sicilia e ci racconta quello che vi ha fatto

Si chiama “Teatro Naturale, prove in Connecticut” e lo scenario è Palermo, ma il nome fa riferimento a un Paese, dove non sono mai stato e dove non penso di dover mai andare. Ora ne conosco solo il nome.

“Teatro Naturale, Prove in Connecticut” è parafrasi di “Teatro Naturale di Oklahoma”, ultimo capitolo di America, primo romanzo non finito di Kafka. Nelle sue ultime pagine si narra che: “All’angolo di una strada Karl (il protagonista della storia) vide un manifesto con questa scritta: ‘Oggi dalle sei di mattina a mezzanotte, all’ippodromo di Clayton, viene assunto personale per il teatro di Oklahoma! Il grande Teatro di Oklahoma vi chiama! Vi chiama solamente oggi, per una volta sola! Chi perde questa occasione la perde per sempre! Chi pensa al proprio avvenire è dei nostri! Tutti sono i benvenuti! Chi vuol divenire artista, si presenti! Noi siamo il Teatro che serve a ciascuno, ognuno al proprio posto! Diamo senz’altro il benvenuto a chi decide di seguirci! Ma affrettatevi, per poter essere assunti prima di mezzanotte! A mezzanotte tutto verrà chiuso e non sarà più riaperto! Guai a chi non ci crede! Partite tutti per Clayton!’”.

Oklahoma, Palermo e il Connecticut si assomigliano di una somiglianza non prevedibile, se non per il semplice fatto che realmente non avevo mai messo piede in nessuna delle tre località, e se volessi creare una simile associazione con un qualunque villaggio anche vicino, dove però non sono mai stato, vedrei la cosa come del tutto naturale. Si può affermare quindi che per me era ed è solo una questione di nomi diversi e diverse distanze…

Detto questo, l’opportunità presente mi porta a distribuire le parti di questo Teatro (visibili fino al 10 luglio) in diversi punti della città: il cosiddetto Albergo delle Povere, una vetrina di Palazzo Riso, l’atrio del Palazzo delle Aquile, gli spazi di Nuvole Galleria.

Noi parleremo solo di qualche dettaglio di questa diaspora, partendo dal nucleo più corposo delle “Povere”, un edificio immenso, tardo barocco, in gran parte inutilizzato, costruito per dare asilo alle donne povere, malate o comunque bisognose di aiuto, che popolavano le strade della città.

Dopo aver scorto le numerose lapidi marmoree dove i ceti dominanti hanno lasciato memoria della loro propria pietà, si apre l’”Habitat 1”, troviamo un grande aggregato di strutture, tutte della stessa forma e dimensione, che si distribuiscono nascondendo interamente il suolo su cui poggiano. Sono tutte vicine le une alle altre, come se ciascuna volesse appropriarsi ad ogni costo dello spazio sufficiente per poter stare. Sembrano panche di legno utili per sedersi quietamente a chiacchierare, ma ai lati non vi è lo spazio sufficiente per adagiare comodamente i piedi. Oppure sono ciò che resta dei letti di un tempo, ma qui non c’è la polvere dell’abbandono, tutto è nuovo, lindo, luminoso, anche se non vi sono coperte, lenzuoli o cuscini; e soprattutto gli ospiti mancano, gli umani sono scomparsi o semplicemente respinti oltre il confine segnato da un recinto di reti metalliche che supera abbondantemente l’orizzonte di chi voglia penetrare o curiosare.

Chi frequenta il clima di Oklahoma forse avverte qui una nostalgia di quella “bagarre”, di quell’allegria festaiola della folla che ha bisogno di giustificarsi e soprattutto, in quel gran Teatro, a differenza di quello del Connecticut, le persone si confondono con la volontà superiore della massa. Come si sa, non la coralità di un popolo, ma la democrazia della folla anima la scena di Oklahoma e nell’utopia annunciata dal manifesto, come in qualunque pubblicità di provincia, tutti sono artisti, creano, anzi esprimono felicemente la loro singola “creatività” per autorappresentarsi come parte riconoscibile di un tutto. Nel Gran Teatro Universale dominato dalla rappresentazione mimetica la creazione dell’arte appartiene ad un’estetica della diffusione, per cui non è più necessaria, e meno che mai la sua ricerca indispensabile.

Le ragazze travestite da angeli, in attesa degli adepti nel piazzale della partenza per Clayton, come nei supermercati, soffiano nel corpo di lunghe trombe di ottone per produrre un sottofondo suadente, ammiccante, annuncio di teatralità felice, svincolata dal bisogno. Ma il travestimento svela il trucco dei trampoli per ingigantire le loro figure, e dalle trombe non si diffonde un suono modulato, un’armonia, ma un rumore assordante, la raschiante cacofonia del dominio.

E tuttavia dal recinto di “Habitat 1” pendono dodici macchine di ascolto. Per circa novanta minuti, ossia la durata approssimativa di un film, al momento dell’apertura della mostra anch’esse hanno diffuso l’informazione del manifesto del Teatro di Oklahoma, lasciando però che allo scadere del tempo subentrasse il silenzio. E lo hanno fatto osservando un’alternanza regolare nello spazio e nel tempo, così che era possibile passare ogni volta da una voce individuale ad un brusio di fondo, per individuarne alla fine dodici. Dodici diverse voci, dodici diverse lingue, dodici diverse interpretazioni di un unico editto, quello della chiamata di Oklahoma. La chiamata senza dilazioni era sì per quella sceneggiata, ma deve esserci stato un malinteso poiché l’habitat che ora è stato allestito è deserto.

Disabitato è anche l’Habitat numero 2. Disabitato, ma soprattutto inadatto all’ospitalità, perché costruito sull’astrazione, sull’ambizione di poter sostituire in toto la natura. L’imitazione e il sensibilismo delegano all’arte la rappresentazione dell’irrappresentabile, e poiché l’arte, come tante altre cose degli umani – come tutti sappiamo- è espressione di un’esperienza interna, essa non ha i mezzi per dare credibilità al sensibile. Pertanto a volte rivendica candidamente una lontananza irrimediabile dal soggetto naturale.

Come fare per riportare al naturale una logica che naturale non è e ogni volta ripropone il tema di che cosa sia vero, ma appunto, solo nella forma interrogativa?

La certezza è una cella cui abbiamo dato il nome “Habitat 2”, una cella priva di pareti, con gli otto angoli della sua assonometria, la linea retta degli spigoli, le finestre sulle quattro facce delle pareti assenti, assenti come il soffitto, dove però alloggia l’occorrente di tre plafoniere industriali che brillano di luce propria, come un sole. Infine una sedia di serie per un giardino improbabile e un umano che attraverso lo scheletro di un infisso non avrebbe nulla da guardare. Ancora parafrasando, possiamo dire che attraverso i modi e i corpi dell’arte noi non possiamo guardare il mondo, perché il mondo è quello che è, e la visione individuale è già una rappresentazione che non rappresenta, e mutando i mezzi, ogni tentativo in questo senso avrebbe sempre lo stesso difetto. Possiamo invece guardare l’arte e vedere che essa è già un mondo, un mondo sempre nuovo e diverso, che non si stanca di produrre, che solo la protervia dei comportamenti potrebbe ridurre al silenzio.

.jpg)

Il “Senza Titolo” della vetrina di Palazzo Riso è a suo modo speculare alla vita della strada che gli scorre davanti. Invece Il “Red Shift” nell’atrio del Palazzo delle Aquile è la revisione di un’opera del 1993 fatta a Cortona, nella Fortezza di Girifalco, dove per la stessa circostanza, il mio amico Thomas Schutte formava e vestiva i primi piccoli umani cui dava nomi assai comuni dell’onomastica tedesca: Klaus, Gunter, Lothar, Helmut, …

“Red Shift” invece voleva illuminare un angolo della Fortezza di Girifalco, ma nel tentativo inconfessato di spostare la visione verso la fuga delle galassie e l’ascolto dell’eco che l’astrofisica rimanda alla nascita dell’universo, un tentativo che nel Palazzo delle Aquile è incoraggiato dalla presenza di un muro plurimillenario…

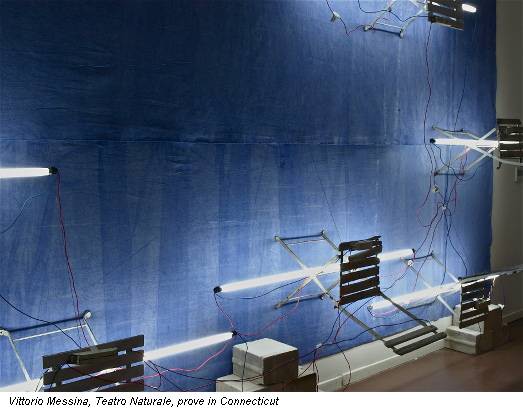

E infine eccoci alle Nuvole, la galleria che si apre nell’antico quartiere dei Quattro Canti. Un altro “Habitat” chiamato “Oltre-Mare” ci riporta al tema centrale del nostro Teatro.

Due lunghi teli giustapposti sulla parete verticale, bagnati di un pigmento di risonanza profonda come le acque del mare e antica come il ”lapislazuli”, pietra preziosa più dell’oro, per il cui possesso si combattevano battaglie.

E poi sei sedie di fabbricazione incerta sospese nella certezza che la forza di gravità decide del loro destino. Ma le sedie, pur se di precaria consistenza, sono oggetti di uso, fanno i conti con la fisicità dell’organico, si calano interamente nella scansione degli spazi e della durata. Irrealisticamente però segnano con insistenza una linea d’orizzonte proponendo ciascuna un oggetto di luce, anzi un fascio di luce che nega il corpo materiale del tubo di vetro, gloriosa invenzione del neon! Sono certo che nelle condizioni imprevedibili del suo tempo, scrivendo di Oklahoma, Franz Kafka avrebbe avuto qualcosa da dire.

Vittorio Messina

.jpg)

.jpg)

.jpg)