Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Essere in fila con un tappo intrappolato dall’elastico delle mutande è l’atto di trasgressione più in voga nell’edizione 2017 del Postepay Sound Festival, ex Rock in Roma.

Mentre si aspetta di entrare nella città dei token, la valuta da spendere all’interno dell’Ippodromo delle Capannelle, quando il luogo è piegato a scenario per concerti pop e rock, è bene dare ancora una volta un’occhiata a cosa non si può portare con sé: no a sostanze stupefacenti; no a birre; no a tappi per bottigliette d’acqua; vietati anche tablet e power bank. Con somma gioia, noto: vietate anche le macchine fotografiche professionali ma anche con questo divieto, durante alcuni brani, sarà impossibile guardare il palco a causa di tutti i telefonini che coprono la visuale, a favore del pubblico da casa.

Come di consueto, i cumuli di bottiglie di vetro appena fuori l’ingresso principale testimoniano che è impossibile dissuadere chi non riesce a godersi un concerto in uno stato mentale diverso dalla sobrietà. Il paradosso che da anni mi irrita è la costrizione a portare con me al massimo una bottiglia d’acqua di 50 cl ufficialmente senza tappo mentre non viene effettuato nessun controllo serio a chi intossica il prossimo con fumo di pessima qualità. Insomma, vade retro ad alcol e acqua e via libera a pacchettini di erba e hashish più facilmente occultabili e non meno fastidiosi per chi sa di star andando prima di tutto a un concerto.

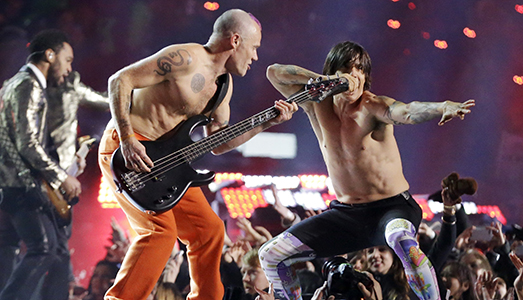

È possibile assistere a un concerto dei Red Hot Chili Peppers solo dopo aver oltrepassato l’area destinata a chi ha pagato uno speciale pass che dà il diritto di stare in uno spazio transennato decisamente più in prossimità del palco. Tutto il pubblico, senza distinzioni, è destinato ad aspettare le ultime prove tecniche in compagnia della solita musica pre-concerto. I minuti prima delle 21.30 scorrono lentissimamente. Poi, finalmente, una schitarrata lascia intendere che ci siamo.

Red Hot Chili Peppers, da sinistra John Frusciante, Flea, Chad Smith, Anthony Kiedis

Ad aprire il concerto, che in un modo nell’altro è destinato a rimanere per sempre impresso nella memoria dei circa 30mila presenti, è una delle tantissime jam che hanno scandito il passaggio tra un brano e un altro. Improvvisazioni in cui è chiaro che, a differenza della stragrande maggioranza di gruppi del genere, è il basso a fare da protagonista, mentre, per riprendere lo slang del web, il chitarrista può accompagnare solo. Già dal primo frammento emerge che riferendosi ai Red Hot Chili Peppers non si è mai potuto parlare “del bassista” o “del chitarrista”: Flea è l’unico e inimitabile Flea così come John Frusciante era John Frusciante. Il nuovo chitarrista, purtroppo, può tranquillamente essere declassato come “il nuovo chitarrista” (per la cronaca, comunque, si chiama Josh Klinghoffer). Base indiscussa del tutto è Chad Smith che, proprio come Flea, non ne sbaglia una.

Ad aprire la scaletta, Can’t Stop: sembra quasi di ascoltare un disco per la fedeltà dell’esecuzione, nonostante la grinta live. A seguire, una rallentata Dani California che farà solo da preludio a The Zephyr Song, durante la quale iniziano a emergere gli evidenti problemi di Anthony Kiedis nel mantenere gli standard del passato. Meno foga da parte del pubblico durante i brani più nuovi come The Adventures of Rain Dance Maggie (special guest della sezione ritmica Mauro Refosco a suonare la cowbell). La cover di I wanna be your dog degli Stooges fa da preludio a un’esecuzione di Right on Time a dir poco imbarazzante, proprio per i problemi di Kiedis nel garantire la stessa estensione vocale di una volta. A parte l’insorgere di limiti decisamente in accordo con l’età e lo stile di vita condotto, Kiedis resta il pezzo fondamentale che insieme a Flea rende i Red Hot quel che sono.

Red Hot Chili Peppers, still da video di Can’t stop, con Erwin Wurm

Cover come They’re Red Hot (Robert Johnson); What is Soul? (Funkadelic) e Higher Ground (Stevie Wonder) sono state alternate ai brani di sempre come Californication e ad altri inaspettati, come Sir Psycho Sexy e Aeroplane. A chiudere ufficialmente il concerto c’è By the Way, durante la quale il pubblico è in grado di rincorrere la linea vocale urlando esclusivamente il celeberrimo Waiting for. Alla fine del brano, i Red Hot vanno via e il pubblico sprofonda nella delusione. Il chitarrista riappare sul palco e abbozza una pietosissima cover di Io sono quello che sono di Mina. Dietro di me qualcuno dà voce al pensiero collettivo: «Hanno messo un ragazzino sul palco». Il resto della band torna sul palco e, dopo Goodbye Angels, salutano definitivamente il pubblico con un altro brano dei tempi d’oro: Give It Away. Peccato che la chitarra arricchisca il tutto con un chorus degno della peggior musica rock attuale, quella da pantaloni stretti e voci adatte perlopiù a pubblicità di prodotti per capelli.

Ciò che si porta a casa dopo aver assistito a un concerto del genere è la consapevolezza che forse i Red Hot non farebbero male a valutare l’idea di essere meno in tour. Un ritiro dalle scene, anche temporaneo, a questo punto sarebbe ancora glorioso e li renderebbe ancora di più degni di stima e rispetto. Ciò che un tempo erano i loro tratti distintivi, grande senso di libertà e strafottenza, sembrano essere caratteristiche quasi emulate durante esibizioni che danno la percezione di essere qualcosa per cui si ha pagato.

E alla fine, uno se lo chiede: per cosa ho pagato? Più che per il concerto in sé, quando si va a eventi del genere si paga l’esperienza. C’è un momento di cui ancora non ho parlato, quello di Under the Bridge, un brano storicamente complesso per Anthony Kiedis e significativo per chiunque si sia sentito veramente solo, almeno una volta nella vita. Nella notte del 20 luglio, il pezzo è stato l’unico cantato per intero da una fetta di pubblico nettamente superiore a quella che cantava solo i ritornelli. Nel momento in cui 30mila persone cantano insieme una canzone che parla di solitudine, diventa chiaro che anche solo quel momento vale il costo del biglietto. Non c’è tempo per i sentimentalismi o per chiedersi se domani mattina la voce tornerà: lo staff del Postepay Sound invita una persona alla volta a tornare con i piedi sull’asfalto del parcheggio piuttosto che rimanere ancora all’interno dell’ippodromo in preda all’ebetudine stuporosa post concerto.

Ambra Benvenuto