Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

15

maggio 2014

Lost in landscape

Progetti e iniziative

«Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà». Italo Calvino ci accoglie al Mart in un viaggio infinito alla ricerca del paesaggio. Il paesaggio che non c’è. E quello che gli artisti tentano di indagare, di criticare o di ricostruire. Con il risultato di realizzare, insieme ai curatori che li hanno scelti, una mostra bella, intelligente. Diversa

Una piastra metallica, di forma circolare, con un diametro di circa 32 centimetri, uno spessore di 4,5 mm al centro e di 1,7 mm sul bordo. Il disco celeste di Nebra, la più antica rappresentazione conosciuta del cosmo, risalente al 1600 a.C. circa.

Accanto, la prima (recente) rappresentazione completa dell’universo, catturata nel 2010 con il telescopio satellitare Planck “The microwave sky as seen by planck”, sintesi di informazioni spazio tempo captate tramite microonde radio per un periodo di ben quindici anni.

Questi due artefatti accolgono lo spettatore di “Perduti nel paesaggio” (Mart fino 31 agosto, a cura di Gerardo Mosquera) suggerendo possibili prospettive per intraprendere l’esplorazione della mostra: in un arco millenario ritornano le stesse forme, proprie della visione e della comprensione umana.

Il paesaggio non è affrontato come genere o come tema, si sente piuttosto una dichiarata lontananza da quel senso comune trasversalmente e universalmente apprezzato. Nell’esposizione risulta centrale il punto di vista assunto, quello dell’uomo, che inevitabilmente definisce il senso del paesaggio e ne determina, in un certo modo, l’esistenza attraverso la sua rappresentazione. Le due opere presentate nella prima sala esprimono, infatti, il tentativo umano di sintesi dell’universo, della sua definizione entro limiti di forme.

Comprensione che si esprime come spedizione misurata nei centri del mondo: «lavori che presentano immagini di paesaggi che non possono essere visti slegati dal loro particolare significato, dalla storia specifica e dalle ragioni delle loro trasformazioni». Così Giovanni Maria Filindeu, presentando il progetto di allestimento, descrive la collocazione responsabile della mostra nel nostro tempo. Proprio il carattere specifico di ogni lavoro aiuta a dimenticare il titolo imponente e permette di cogliere le numerose prospettive di visione del paesaggio. L’allestimento architettonico colloca le opere entro gruppi di visione in dialogo tra loro: vastità e individualità, appropriazione, luce, tempo, interiorità, Babele/Megalopoli, scenari di violenza.

Percorrendo la mostra emerge, trasversalmente alle diverse sezioni, una caratteristica atemporale umana, la hybris, l’arroganza di comprensione e sintesi dell’universo, la volontà di controllo e modificazione. Il paesaggio è letto come un mezzo per esprimere la civiltà umana che su di esso esercita e trasferisce la propria sensibilità, ma anche la propria brutalità. Si tratta spesso di un rapporto contrastato tra uomo natura, come nel caso delle fotografie Bomb Pond series di Vandy Rattana. L’artista cambogiano mostra come la natura curi le ferite inferte dagli uomini sul territorio, l’acqua infatti si riappropria dei solchi causati dalle esplosioni delle bombe, riprendendosi ciò che le è stato sottratto.

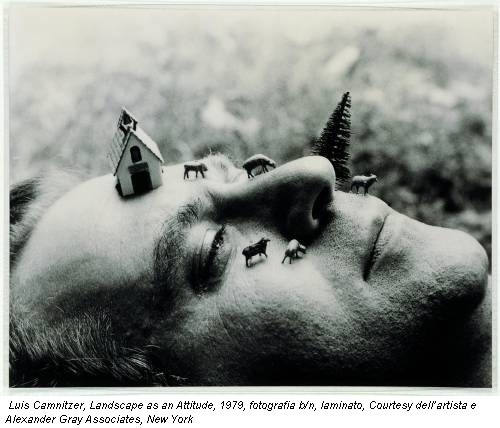

Moltissimi sono gli spazi interiori, proiezioni mentali di città, reali o immaginarie, come quella ravvicinata di Camnitzer, Landscape as Attitudes. Il singolo individuo si fa universo: il paesaggio diviene un mezzo per esprimere le proprie piccole, accorte costruzioni e gli animali che circondano questi micro universi. Capovolta anche l’idea del paesaggio inteso come esterno: sulla pelle di Glenda Leòn di We are all Made of Stars respirano infinite costellazioni, comuni a tutti gli esseri umani, uno scambio tra il livello cosmico ed il livello dell’individuo. Paesaggio dunque come espressione di soggettività, mezzo per scoperte individuali. Ma anche paesaggi urbani, scenari antropici, filtrati e modellati dall’occhio, come quelli di Carlos Garaicoa in La ciudad vista desde la mesa de casa (2000) e di Gabriel Orozco Island within an island (1993). Nell’opera il paesaggio è utilizzato come strumento di restituzione dell’esperienza umana costituita in realtà da rifiuti addossati a barriere di cemento, essenza della città metropolitana.

In mostra talvolta la presenza umana si trasforma in alberi e vegetazione, come nel caso delle misteriose fotografie di Bae Bien-U o nel video di Carlos Irijalba, dove una luce misteriosa si addentra per un bosco, alla ricerca dello smarrimento stesso. I fari, quasi un occhio di bue, conducono lo sguardo oltre una strada, ad una velocità irreale, la stessa che l’uomo percorre nell’impossessarsi di questo mondo e degli altri.

Nell’esposizione sono presenti anche interventi site specific di Gonzalo Diaz, Cristina Lucas, Takahiro Iwasaki, e Glexis Novoa. In particolare le opere degli ultimi due spostano l’attenzione su una prospettiva macro, mostrando quanto limitato possa essere il livello di percezione paesaggistica cui ci siamo abituati. Afferma Iwasaski: «realizzo opere in scala ridotta allo scopo di confondere la prospettiva e la visione soggettiva dell’osservatore: la presenza di una piccola opera posata sul pavimento ci costringe ad accovacciarci e a osservarla dal punto di vista di un topo». Le micro costruzioni dell’artista, collocate in posizioni insolite sono avvicinabili solo tramite cannocchiali, che attraverso le lenti, filtrano e proteggono contemporaneamente lo sguardo dell’osservatore.

Al termine della mostra, quasi come una chiusa, si colloca una serie di lavori di Carlo Guaita, descritti abilmente da Denis Viva, che con Veronica Caciolli ha affiancato Mosquera nella mostra. Tramite l’ombra e l’oscurità più cupa, Guaita mostra quali siano gli esiti del tentativo umano di controllo dell’esistente, infatti «il paesaggio non può che evocare quel procedimento inappagabile e paradossale che, dall’Encyclopédie in poi, ha fatto dello scrutinio di ogni dettaglio, della tassonomia più capillare, il veicolo per il dominio della natura e la conoscenza dell’universo». Opere che mostrano come sia utopico il tentativo di rappresentazione del paesaggio totale, espresso nei secoli dall’uomo attraverso le scienze. Una distesa di inchiostro nero e un sottile strato di olio, anch’esso nero come la pece, ci mostrano l’esito del tentativo totalizzante.

D’altronde, anche Calvino ci aveva avvisato

.jpg)