Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

La Sicilia, al crocevia del Mediterraneo, non è solo il primo approdo per i migranti ma anche terra in cui tradizioni e provenienze diverse si mischiano in un processo continuo di stratificazione e assorbimento. È terra permeabile, che assimila e lascia sedimentare al suo interno, nelle sue strutture non refrattarie, la ricchezza derivante dagli apporti culturali che vi afferiscono. Un territorio entro il quale si sono dispiegate e hanno viaggiato mitologie, racconti, simbologie ed elementi narrativi, esseri umani, in un flusso continuo di rimandi e permanenze. Dal 4 all’8 ottobre, il Festival delle Letterature Migranti, a Palermo, è stato piattaforma di riflessione sulla possibile ridefinizione di una “geografia” che è geografia umana, del pensiero, della parola e delle idee. Otto sezioni hanno indagato le tematiche relative alla migrazione, ricercandone quel senso etimologico legato all’idea di lasciare il luogo d’origine per stabilirsi altrove, anche solo temporaneamente. È quest’aspetto transeunte, veicolato dall’immagine di qualcosa di non stanziale ma di transitorio, che rende la migrazione da sempre fenomeno catalizzatore di processi di sintesi culturale.

Così, “Dare il nome”, la sezione Arti Visive curata da Agata Polizzi, vuole analizzare i linguaggi identitari non definiti da una singola cultura ma ridefiniti sulla base del riconoscimento di una coscienza collettiva che è sempre più globale e che intesse un discorso polisemico, in cui i codici narrativi si fondono ed esigono letture trasversali. I confini culturali diventano instabili e rarefatti, le distanze si contraggono: identità non può più voler dire leggere le opere della contemporaneità come appartenenti a un’unica cultura o a uno specifico territorio. Gili Lavy e Serena Vestrucci si fanno portavoce di questo iato che investe anche l’arte.

Lavy (1987), originaria di Gerusalemme ma di formazione londinese, lavora con grandi installazioni video declinate in grande scala. Divine Mother è l’opera presentata nella Sala delle Verifiche di Palazzo Chiaramonte Steri, in collaborazione con La Fondazione Merz: un film girato in un monastero femminile di Gerusalemme, una sorta di pellegrinaggio attraverso le credenze, il ruolo della fede e l’incidenza che certi rituali hanno sull’esistenza delle persone. In un ciclico andirivieni di presenze e assenze, Lavy indaga il tema della morte affidandolo a un dizionario gestuale in cui il lessico è quello di una fisicità ancorata al rituale, che è “liturgia” spirituale ma che è soprattutto meccanica reiterazione fisica; questa investe una temporalità scandita da una sorta di “coazione a ripetere”. L’elemento sonoro che apre il video ritorna nei movimenti concordi delle labbra delle giovani donne ritratte, nel chinarsi congiunto dei loro corpi, nei sommessi canti di preghiera intonati all’unisono, nell’ uniformità meccanica delle loro movenze. Quest’omogeneità riflette l’analogia delle forme architettoniche, le sequenze simmetriche di linee e colori nella costruzione fotografica del video. Tutto sembra ruotare attorno al rapporto tra simbolo e simbolizzato, tra contenuto latente e contenuto manifesto.

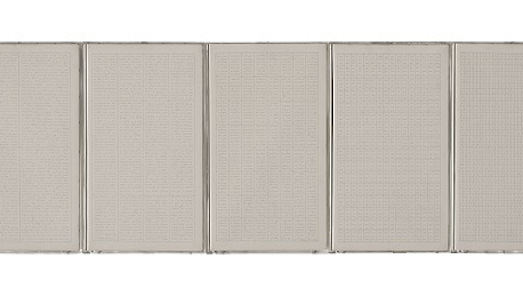

Questo sconfinamento è in qualche modo presente anche nella ricerca di Vestrucci (1986), appena insignita del Premio Cairo, che nel suo intervento Things become clear after billions of years al Museo Salinas, indica la possibilità di una narrazione che procede per frammenti e che fa capo a un principio di realtà non univoco. Esiste un senso condiviso delle cose, delle parole, del linguaggio, che pure è scandito dal senso intimo della perdita, cui fa eco la leggibilità smarrita della scritta ad acqua sul muro nella performance Chi cammina sulla neve fresca senza voltarsi non lascia la sua impronta (2016). Anche in questo caso la reiterazione di un gesto e di una frase escono dal tracciato di una comunicabilità immediata, sono vettori di un processo cognitivo che si costruisce sulla base di una narratività quasi celata o interrotta, come in LOST (2016). Il significato della parola sembra trovare compimento nella disgiunzione delle sue lettere ricamate su fazzoletti bianchi disseminati tra i reperti e le metope del museo. Sta a noi rintracciarne le componenti e ricomporle, operare un ricongiungimento lessicale e del pensiero. Perdere, o perdersi, implica di fatto la possibilità di cercarsi. (Giuseppina Vara)

In home: Serena Vestrucci, Chi cammina sulla neve fresca senza voltarsi non lascia impronte, 2016, Things become clear after billions of years, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, Palermo, 2017

In alto: Gili Lavy, Divine Mother, Palazzo Chiaramonte Steri, Palermo, 2017

.jpg)