Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

27

agosto 2018

Il Paese “carnale”

altrecittà

Gita fuori porta con la mostra estiva al PAC: un viaggio in Brasile al prezzo del biglietto del museo

Si torna ogni estate in via Palestro, ma può succedere di finire a Cuba, in Africa o questa volta in Brasile. Ogni anno, nei mesi più caldi, il museo propone una mostra dedicata all’arte contemporanea di un Paese, in viaggio tra i continenti.

Raccontare una nazione è difficile, un po’ come tentare di capirla e conoscerla in un viaggio. Tutto dipende dal viaggiatore e ogni esperienza restituisce una parte tanto veritiera quanto parziale della realtà. Il presupposto implicito per apprezzare una collettiva come “Brasile. il coltello nella carne” (a cura di Jacopo Crivelli e Diego Sileo) è che una mostra non può raccontare tutto quello che potremmo conoscere, né di una parte del mondo né dell’arte. Figuriamoci poi un Paese così lontano, turbolento e grande come il Brasile. La lista dei trenta artisti scelti comprende generazioni diverse dagli anni Settanta a oggi. Non ci sono nomi famosi e altisonanti (niente sculture di Lygia Clark, nessuna installazione di Neto, non un’opera di Oiticica e nemmeno il più giovane Vik Muniz) né una ricostruzione storica cronologica. Il Brasile vissuto, la violenza e la contraddizione della sua storia recente e del presente, si raccontano attraverso molte opere diverse che per semplicità e per scelta curatoriale saltano all’occhio come divise in due soluzioni: opere di denuncia politica e sociale e rappresentazioni formali non necessariamente engagé.

Tralasciando questa distinzione forse troppo semplicistica, l’allestimento del piano terra somiglia a una passeggiata tra le strade affollate delle città. Brasilia è un dispiegamento di folla e polizia per i festeggiamenti dell’insediamento di Lula nel 2003. Nelle foto di Mauro Restiffe il rigore estetico dettato dalle linee moderniste dell’architettura restituisce la forza simbolica di quel trionfo, ma da visitatori privilegiati abbiamo la possibilità di vedere anche cosa c’è dopo, da più vicino, o forse in anticipo. E quando i festeggiamenti finiscono, gli spazi intorno al palazzo presidenziale diventano come campi di battaglia tra rifiuti e disordine, funesta previsione.

La mostra introduce così una componente essenziale del racconto: le contraddizioni e i conflitti nascosti, le brutture e le violenze svelate dalle testimonianze personali degli artisti.

L’installazione di Daniel de Paula, tra tutte, ha quella capacità che hanno alcune opere d’arte di raccontare una storia difficile in un tempo lunghissimo, senza parole. Un letto di rocce cilindriche, carotaggi provenienti dagli studi per le grandi opere pubbliche dello stato di San Paolo, come una linea del tempo millenaria: sono i pilastri sul quale si costruiscono e si condannano le grandi città, tra utopia e corruzione.

Per le stesse strade urbane poi si incontra A Negra, la grande installazione su ruote di Carmela Gross, enorme e eterea, una presenza oscura ma poco spaventosa, traduzione letterale di una metafora: gli artisti danno forma a ogni imprecisata essenza. Si sentono più avanti voci di protesta, nell’opera di Ana Mazzei e Regina Parra. Nell’interessante commistione tra scultura e performance i cartelli riportano alcune frasi di Ophelia tratte dall’Amleto di Shakespeare. Denunciano quel vecchio romantico atteggiamento di sottomissione femminile, agganciandosi a un dibattito oggi più che mai attuale, questa nuova revisione moralista della cultura contemporanea che condanna e censura la letteratura in nome del politically correct. Forse è vero che le parole di Ophelia sono ancora pronunciate e pronunciabili dalle donne in tempi moderni, qui si fanno strumento di denuncia e monito del presente, non del passato.

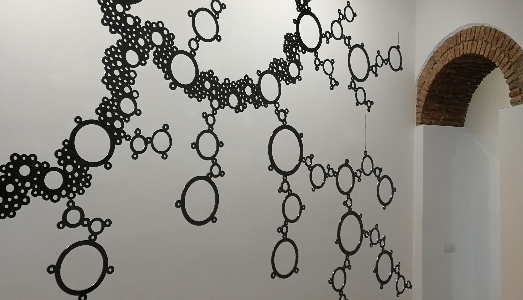

Brasile, Il Coltello nella Carne, PAC Milano 2018, photo Nico Covre, Vulcano

Ci sono molte storie del Brasile nascoste tra le opere della mostra: l’oppressione del regime militare degli anni ’70 nelle composizioni di Carlos Zilio, la forte influenza del costruttivismo russo nelle opere di Celso Renato o dei più giovani Fernanda Gomes e Deyson Gilbert. Alcuni artisti, come Ícaro Lira e Ivan Grilo recuperano, con quel piglio da storici, archivisti o antropologi che a volte hanno gli artisti, storie dimenticate o poco conosciute del paese per innescare riflessioni sul momento attuale: veniamo a sapere dell’esistenza dell’esercito dell’estrazione della gomma, di campi di concentramento e di una mostra mai aperta di Lina Bo Bardi.

Il fardello della storia e la conseguente possibilità di sovvertire la sottomissione torna nella seconda opera in mostra di Regina Parra, al primo piano. Il video Capitão do mato, girato nella foresta amazzonica è un lavoro che, con una potenza diversa dalla performance precedente, suggerisce come la schiavitù abbia un peso nella storia contemporanea ancora irrisolto.

Tra le opere video più interessanti, c’è la festa messa in scena da Tamar Guimarães nella Casa das Canoas, progettata da Oscar Niemeyer per la sua famiglia negli anni ’50. In una cornice dorata, espressione del modernismo tropicale, una classe di intellettuali e politici si riunisce in una serata tra amici. Nel racconto di questa festa, evidenziando le differenze tra gli ospiti, i padroni di casa e i dipendenti, l’elitè culturale brasiliana appare come orgogliosa fautrice di un progresso che si costruisce su misura e desiderio dei più ricchi. L’aura d’oro della cultura moderna è anche nella parete di Runo Lagomarsino, dove la frase We all laughed at Christopher Columbus cita una vecchia canzone. Nel testo del brano degli anni’30 si compara l’attesa di un innamorato, derisa, a tutti coloro che risero dei pionieri e gli inventori della storia. Lagomarsino ci mette dalla parte sbagliata: tutti abbiamo riso di Colombo, ma l’ultima strofa della canzone recita Chi riderà per ultimo adesso?

Brasile, Il Coltello nella Carne, PAC Milano 2018, photo Nico Covre, Vulcano

Al di là dei dubbi e dei sospetti che una mostra definita da un’etichetta geografica possa suscitare oggi, alla fine della visita la sensazione più rassicurante è che il soggetto della mostra sia davvero il paese Brasile. Un mondo come tutti i mondi complesso, oggetto di analisi degli artisti, la cui nazionalità risulta più uno strumento di migliore comprensione che un fattore di riconoscibilità.

Nella serie di Maria Thereza Alves, This is not an Apricot, per albicocca si intende qualsiasi frutto il turista occidentale non conosca e riconosca, che gli viene proposto dai venditori al mercato con un nome spendibile, familiare. Il rischio che l’artista denuncia – citando Magritte – è di far scomparire e appiattire la cultura locale indigena a favore di una colonizzazione culturale superficiale e dannosa. Una serie che è anche un invito ad accettare la complessità e la differenza, a considerare i rischi impliciti all’appropriazione di ciò che è altro e altrui. Tutti quei frutti dai colori e le forme diverse hanno perso il loro nome d’origine, sostituito dal nome scientifico latino o da una più semplice parola occidentale, un’etichetta di vendita. Se ci fosse una guida alla lettura della mostra, potrebbe essere quella dell’albicocca.

Roberta Palma