-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

fino al 7.XI.2010 The Eighth Gwangju Biennale Gwangju, sedi varie

around

Anche quest’anno è l’anno di Massimiliano Gioni. In barba alla gerontocrazia italiana, a 37 anni ha già fatto di tutto. E mentre a New York il New Museum lo nomina Associate Director, in Corea va concludendosi la sua Biennale. Siamo andati a dare un’occhiata...

una biennale un po’ inconsueta. Tutta raccolta in tre sedi istituzionali – il

padiglione della Biennale, il museo della città e il Folk Art Museum, a pochi

passi l’uno dall’altro – la mostra non richiede ai visitatori di girare in

lungo e in largo per scoprire la città alla ricerca di performance o

installazioni site specific, secondo un modello ben noto per le biennali.

Ormai avvezzo al white cube del museo, Massimiliano Gioni

ha invece preferito evitare il confronto con la brutta metropoli di Gwangju

(che definisce “la Kassel dell’Asia“) proponendo un evento che assomiglia

semplicemente a una bella mostra da museo. Il tema preciso e universale della

vita delle immagini è godibile anche dal grande pubblico; il percorso ritmato

da momenti intensi e da altri più distesi, tra capolavori da osservare e opere

più partecipative. Vi sono tante fotografie e dipinti incorniciati e appesi ai

muri, opere che potremmo definire capolavori e installazioni monumentali,

oggetti storici e lavori che occupano solo un posto marginale nella storia

dell’arte ufficiale.

La Biennale, insomma, senza nascondere il presupposto

dell’enorme distanza culturale tra est e ovest, prende come punto di partenza

un tema profondamente radicato nella cultura giudeo-cristiana, quello della

vita delle immagini. Oggi come in passato l’Asia

guarda all’Occidente come modello, e le immagini, vista la difficoltà anche

linguistica di comunicazione, sono il primo mezzo per avvicinare tra mondi così

lontani.

Le immagini hanno rivoluzionato la storia del XX secolo,

sono state prodotte, utilizzate, scambiate, modificate in grande quantità,

prima attraverso la diffusione della fotografia e poi, naturalmente, con i mass

media. Lo sapeva già Aby Warburg, lo storico dell’arte che associava le

immagini senza gerarchie di genere, di soggetto o di autore, ma dal punto di

vista della sopravvivenza delle figure e dei miti che raccontano la storia

dell’uomo. Le immagini creano ciò che chiamava Mnemosyne, la memoria del mondo.

Che l’immagine, all’esame della storia, vinca sui

contenuti linguistici e testuali è del resto la tesi sposata dai teorici

dell’epoca post-moderna, come W.J.T. Mitchell e coloro che condividono

l’approccio della Visual Culture. Si pensi all’enorme peso delle immagini dal

punto di vista politico e religioso, a come sono usate dai totalitarismi a

scopo propagandistico e di come sono percepite come offensive in certi contesti

religiosi estremisti. Si pensi al ruolo politico dell’arte realista nella Cina

comunista, di cui è un esempio l’impressionante gruppo monumentale della Rent

Collection Courtyard,

costituito da decine e decine di figure in bronzo a grandezza naturale che

rappresentano le sofferenze della classe contadina, realizzato nel 1965 per

volontà di Mao Tse Tung ed esposto ora in una delle prime grandi sale della

Biennale.

Che ruolo hanno invece le immagini nel mondo contemporaneo

della globalizzazione e che significato hanno nei paesi non-occidentali? Chi ne

sono i principali artefici? Gli artisti? Di Hans

Peter Feldman è

esposto ad esempio un archivio di prime pagine di giornali con le foto dell’11

settembre. Chi è veramente l’autore di queste immagini? – ci siamo chiesti

tante volte osservadole – il giornalista, il passante che ha fotografato con il

suo telefonino, o il terrorista?

Troviamo nella mostra tante opere anonime, lavori di art

brut, fotografie pubblicitarie, opere d’arte che copiano altre opere d’arte (Sturtevant e Sherrie Levine), e oggetti che sarebbero forse

più appropriati in un museo etnografico che in una mostra d’arte contemporanea,

come un bellissimo carro funebre ricolmo di sculture in legno policromo

(bambole Kokdu) rappresentanti varie divinità del pantheon coreano,

dalla collezione di Ock Rang Kim. Al di là del nostro sforzo nel collezionarle

e salvarle dall’oblio (si pensi alle impressionanti sale ricolme di migliaia di

fotografie di orsacchiotti di peluche collezionati da Ydessa Hendeles), le immagini sopravvivono in

virtù di una loro forza e vitalità intrinseca, indipendentemente dal loro

autore.

Se la nozione di autorialità è invalidata per gli artisti,

questo ridimensiona naturalmente anche quella di autorialità curatoriale: Gioni

preferisce dichiararsi semplicemente l’organizzatore della biennale, e fa una

mostra al cui centro si trovano le immagini prodotte e consumate dalla gente in

contesti spesso diversi da quello artistico. Del resto Gwangju è la città della

democrazia, almeno nei sogni e nell’immaginario del popolo coreano. Che senso

ha in questo contesto distinguere la cultura alta dalla cultura popolare?

Dice Gioni che “le immagini sono figlie della

nostalgia“:

la mostra s’ispira dichiaratamente a un poema del poeta coreano Ko Hun, Maninbo (Diecimila vite) scritto durante la sua prigionia

in isolamento. Il poeta, che era un dissidente rivoluzionario, ha voluto

ricordarsi di ogni persona incontrata in vita sua, reale, storica o letteraria,

dedicandole dei versi e impegnandosi così in un colossale esercizio di memoria

che lo avrebbe aiutato a sopravvivere. C’è in questo disperato ma volenteroso

atto di celebrare la vita attraverso le immagini e le parole una grande

dignità. Le immagini aiutano a esorcizzare il dolore.

Questo viene da pensare quando incontriamo l’opera di Sanja

Ivekovic, un

gruppo di donne coreane che cantano a bocca

chiusa una canzone rivoluzionaria, sorta di memoriale vivente in onore degli

uomini morti durante la rivoluzione del maggio 1980 (di cui ricorre il

trentennale), le cui foto sono visibili sul muro di fronte. O, ancora, di

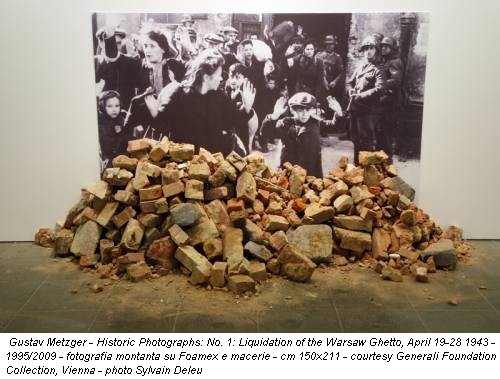

fronte al lavoro di Gustav Metzger, che nasconde alcune fotografie di ebrei vittime

dell’Olocausto dietro pesanti panni che obbligano lo spettatore a cercare

un’intimità fisica con quelle testimonianze “oscene” della storia del XX

secolo. Molto interessante, a questo proposito, anche il

progetto the Uncanny di Mike Kelley, una serie di sale inserite all’interno del percorso della Biennale

che ricostruiscono la mostra della Tate del 2004, ispirata al concetto

freudiano di inquietante fascino esercitato da oggetti inanimati, come le

bambole o le maschere, che sembrano hanno un aspetto umano e macabro.

Insomma, le immagini possono evocare la sofferenza ma

funzionare anche in modo terapeutico: l’installazione Immersion di Haroun Farocki è dedicata ad esempio alla realtà

virtuale e alle simulazioni del computer utilizzate per i soldati americani sia

nell’allenamento alla guerra che nella terapia psicologica dei traumi

post-bellici. I disegni di Emma Kunz o dell’artista cinese Guo Fengyi sono invece opere che racchiudono

il sapere medico e divinatorio delle due guaritrici.

Pare sia un luogo comune che al pubblico coreano piacciano

i progetti partecipativi e collettivi, le nuove tecnologie, le performance di

piazza e l’estetica un po’ kitsch; difficile trovare tutto ciò in questa

mostra, che è invece elegantemente installata in grandi sale bianche, che

invitano ad avvicinarsi alle opere e lasciano spazio alla riflessione,

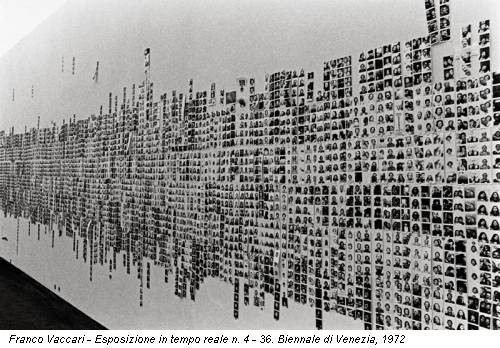

all’emozione e alla poesia. Una delle poche concessioni alla partecipazione

popolare è l’installazione che Franco Vaccari presentò alla Biennale di Venezia

del 1972, in cui ognuno può, stampando una fototessera, lasciare una traccia

del suo passaggio.

Il

source book della Biennale coreana

Intervista

con Massimiliano Gioni

alessandra sandrolini

mostra visitata il 2 settembre 2010

dal 2 settembre al 7 novembre 2010

The Eighth Gwangju Biennale

a cura di Massimiliano Gioni

Gwangju, Corea del Sud

Info: www.gb.or.kr

[exibart]

Gioni è intelligente. Quando tutti fanno a gara per uscire dagli spazi istituzionali del museo lui invece sostiene il limite museo per confrontarsi con la “mostra” in termini neutri. L’arte contemporanea, se non vuole perdere l’appuntamento con la contemporaneità, deve sapersi confrontare con i propri codici. E quindi evitare l’ atmosfera ruffiana dello spazio fuori-museo e ritornare nei ranghi, propri per mettere in discussione e rinnovare i medesimi ranghi.

Gioni è di sicuro un tipo sveglio ma ha avuto forti sostegni che sono completamente mancati ad altri

che tristezza leggere questa notizia e poi vedere il padiglione italia della biennale affidato a sgarbi… no comment

CIRCA L’IMPORTANZA DEL CONTESTO

Vi racconto una favola che a me raccontava sempre il buon vecchio Kant.

Dunque… c’era una volta una colomba che, volando bene e spedita nell’aria leggera, finì col ritenere che – di conseguenza – ancor meglio e più velocemente avrebbe volato nel vuoto. Stolta era quella colomba, perché non comprendeva che l’aria, pur opponendosi al volo (e, invero, per mezzo di tale opposizione), quel volo sosteneva!

Sempre Kant mi insegnò che tutto ciò che avviene, avviene in un qualche luogo – da cui la locuzione “avere luogo” in virtù di “esistere” -. Nulla che si vuole esistente può esistere al di fuori di un qualche luogo.

Ora, chiamiamo pure “testo” ciò che esiste e, pertanto, “contesto” ciò che (etimologicamente) sta-con-il-testo ma che testo non è, ossia il luogo in cui il testo esiste.

La colomba è il testo, l’aria il contesto: la colomba non può fare a meno dell’aria.

L’arte è il testo, il museo (o luogo affine) il contesto: l’arte non può fare a meno della galleria (o di un luogo affine). Pensare ai contesti dell’arte come limiti da superare significa prendere un abbaglio come la colomba di Kant; né più né meno, mi pare.

Un’opera d’arte, al di fuori di un contesto artistico può certo esistere, ma non può esistere IN QUALITA’ DI opera d’arte; esiste come qualcosa d’altro. Una custodia di una macchina da scrivere Underwood (=testo) se si trova in un ufficio (=contesto non artistico) esiste IN QUALITA’ DI protezione per una macchina da scrivere Underwood, come tale viene pensato e come tale viene valutato qualitativamente(“sarà abbastanza resistente?”, ci domanderemo). La stessa custodia allorché viene collocata in un museo d’arte o luogo affine (=contesto artistico) esiste IN QUALITA’ DI opera d’arte, come tale viene pensata e come tale viene valutata qualitativamente (per giudicarla, infatti, non ci porremo più domande del tipo “sarà abbastanza resistente?”).

I contesti artistici – musei, gallerie, biennali… ma anche contesti come cornici (per i quadri), i vecchi piedistalli su cui venivano collocate le opere, contesti immateriali come la scritta “romanzo” su un libro – sono, da sempre, ciò che culturalmente permette di concepire i testi (che vi si trovano) come “opere d’arte” e non come qualcosa d’altro.

PS: per quanto riguarda la custodia Underwood domandare a Marcel Duchamp 🙂

molto molto interessante

caro svelarte, se fossi un artista e avessi il mio studio pieno di opere… non sarebbero opere d’arte? solo perchè rimangono nel mio studio? o a casa mia? invece ti dico di si… anche se i musei non mi facessero esporre le mie rimarrebbero opere d’arte perchè io sarei un’artista.

ma esistono ancora le macchine da scrivere? per quanto riguarda i libri con scritto sopra ‘romanzo’ mi sa che nel 2010 trovi solo un’opera di susanna tamaro con tale scritta in copertina