-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

THOMAS OLTRE LA SUPERFICIE

Personaggi

Strategie espositive, storia della fotografia, rapporti con la critica, rivoluzione digitale, universo delle immagini e altro ancora. Se n’è parlato con Thomas Ruff in occasione della sua mostra a Prato, curata da Pier Luigi Tazzi. E se parla in questa intervista...

lavori in contesti non propriamente artistici, sia a Prato-città che in alcuni

luoghi della provincia? Hai già fatto un’esperienza simile, un paio d’anni fa,

in Germania. Cosa ti interessa di questa strategia curatoriale?

Non so sinceramente… [ride]

È una scelta particolare, confrontata con le mostre che

abitualmente fai in gallerie, musei e fondazioni prestigiose…

Sì, credo sia semplicemente una questione di

divertimento: mostrare i lavori non all’interno del white cube, dove normalmente vengono fruiti, ma all’interno di

contesti alternativi, sebbene questi siano talvolta problematici. Il white cube è una sorta di luogo

sacrale, protetto, lo spettatore non ha distrazioni. Qui i lavori sono esposti

in uffici governativi, in biblioteche; mi interessa cosa pensano le persone che

lavorano lì o che visitano il posto.

Quindi ti interessa anche cosa ne pensano persone che non

sono normalmente coinvolte nell’arte contemporanea…

Sì. Un paio d’anni fa fui invitato dalla Deutsch Bank,

in Germania, che posizionò alcuni dei miei ritratti nella hall, alla destra

degli sportelli. Una volta incontrai un impiegato che mi disse: “Signor Ruff, abbiamo un sacco di problemi

coi nostri clienti, perché ogni volta, invece di tirare fuori i quattrini,

rimangono a fissare i suoi ritratti”. [ride]

Erano distratti dalle fotografie?!

Già…

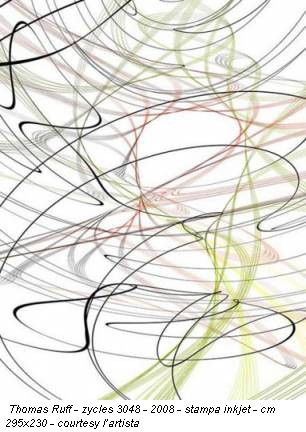

Parlando dei ritratti, trovo interessante la serie Andere

Parlando dei ritratti, trovo interessante la serie Andere

Porträts, in cui vediamo visi in bianco e nero sovrapposti a mo’ di

identikit. Molto spesso nella tua fotografia troviamo una sorta di dialettica

tra passato e presente, tra vecchie e nuove immagini. Per questo lavoro hai

usato la Minolta Montage Unit, un dispositivo analogico utilizzato dalla

polizia proprio per creare identikit, che di fatto però aggiornava, in chiave

tecnologica, la strategia sviluppata da Francis Galton intorno al 1880, la

cosiddetta “fotografia composita”. Forse possiamo trovare una connessione

simile con il passato anche nel più recente Zycles, lavoro in cui si

vedono curve digitali realizzate con il software Cinema 4D, curve che richiamano però da vicino le rappresentazioni

di Maxwell dei campi elettro-magnetici. Qual è il tuo interesse per questo

rapporto col passato e con la storia della fotografia?

Per prima cosa devo dire che tutta la mia fotografia è

estremamente autobiografica…

Cioè?

Deriva direttamente dalla mia vita, dalla mia

esperienza, da cose che ho visto e che mi hanno colpito, fatto arrabbiare o

altro. Reagisco a queste esperienze attraverso le immagini. Con Andere Porträts

volevo creare dei volti artificiali. L’idea venne nel 1994, Photoshop era già abbastanza avanzato,

ma non volevo realizzare queste immagini al computer poiché sarebbero risultate

troppo perfette. Mi interessava ottenere un’estetica un po’ démodé, probabilmente perché uno dei

temi su cui sto lavorando è anche la storia della fotografia, lo sviluppo delle

immagini e dell’immaginario in fotografia, quindi cerco sempre di riflettere

anche sulla storia delle immagini. Questa era la base di Andere Porträts:

realizzare doppi ritratti attraverso un unico scatto, che già di per sé è

abbastanza assurda come cosa. Così ho scoperto questa Minolta Montage Unit, lo

strumento perfetto per questo tipo di lavoro.

Come ne sei entrato in possesso?

Sono venuto a sapere che quest’apparecchiatura era

utilizzata dalla polizia, così ho scritto a diversi dipartimenti centrali. A Düsseldorf

ne possedevano una, e anche a Berlino, dove però l’avevano appena donata al

Museo della Polizia, così ho scritto al museo e ho domandato se potevano

prestarmela per un paio di mesi. Loro sono stati molto disponibili, ma alla

fine del lavoro l’ho dovuta restituire. Quindi ora è di nuovo al museo.

È un po’ strano pensare che la tua fotografia sia fortemente

È un po’ strano pensare che la tua fotografia sia fortemente

autobiografica, dal momento che, soprattutto nella prima parte della tua carriera,

hai prediletto uno stile estremamente freddo e distaccato…

No, vedi, uno dei problemi è che la gente iniziò a

scrivere più sulla teoria e sull’aspetto concettuale delle mie fotografie

piuttosto che guardare le immagini. Così si pensò sempre che stessi lavorando

sulla superficie, e in tal modo quello che c’era dentro la fotografia

non era importante. Ma c’è qualcosa nella fotografia! Ci sono i

ritratti, in cui sono presenti i miei amici, gli interni, che descrivono gli

ambienti in cui sono cresciuto e vivevo, ci sono gli edifici che mi

circondavano, le fotografie dei quotidiani che sfogliavo ogni giorno…

Tutto quello che faceva parte della tua vita ordinaria…

Esatto. Poi, con Sterne [1989-92], dissero di nuovo:

“È un lavoro sulla superficie,

sull’immagine fotografica”. Ma la verità è che sono un grande appassionato

di cosmologia! La gente ha sempre scritto sulla superficie senza mai guardare

il contenuto delle immagini.

Senza guardare ciò che c’è oltre la superficie…

Bravo.

L’anno scorso è stato pubblicato il libro La scuola di Düsseldorf,

di Stefan Gronert. Per la prima volta si analizza questo famigerato movimento,

così spesso citato e chiamato in causa. Immagino che tu abbia lavorato assieme

a Gronert nella stesura dei testi e nella scelta delle immagini, quindi vorrei

sapere cosa ne pensi di questa scuola: esiste, è possibile parlare di una

scuola? Perché in alcuni casi questo movimento è quasi trattato alla stregua di

un genere fotografico…

Sì, infatti. Dunque, l’idea è venuta dall’editore,

Lothar Schirmer. Io subito gli dissi che mi sembrava un’idea stupida. Certo,

abbiamo tutti studiato a Düsseldorf, abbiamo tutti le nostre radici nella

cattedra di Bernd Becher, ma trovavo inutile fare ancora una mostra o un libro

su questa cosa. Lui sosteneva che questo era un libro funzionale al mercato

americano, perché un’etichetta semplifica le cose, tutti sono in grado di

contestualizzarti e quindi di seguirti.

Anche perché l’etichetta in questione venne proprio dagli

Stati Uniti, no?

In realtà mi pare che la prima a usare l’espressione “Scuola dei Becher” fu Isabelle Graw. Da

lì gli artisti furono tutti, ehm… schedati.

Beh, non c’è dubbio abbia funzionato come definizione…

Beh, non c’è dubbio abbia funzionato come definizione…

Sì, certo. Le cose sono molto più semplici se hai

un’etichetta.

Lungo questi trent’anni di carriera ti sei progressivamente

spostato da uno stile freddo e distaccato, estremamente nitido (se vogliamo, proprio

lo stereotipo della Scuola di Düsseldorf), a un tipo di immagine più grezza,

incerta e a tratti disturbante. Seguendo quest’evoluzione, ti sei confrontato

in maniera massiccia con le tecniche digitali. Come consideri il digitale?

Alcuni sostengono che si tratti di una vera e propria rivoluzione, che cambierà

il corso della fotografia, altri invece credono sia semplicemente un mezzo

tramite il quale ottenere in maniera più semplice gli stessi risultati che una

volta si ottenevano in camera oscura…

Inizialmente pensavo che il digitale in fotografia

fosse solo un nuovo strumento, come un nuovo obiettivo o una nuova pellicola.

Questo era quello che pensavo nel 1996, quando realizzai al computer la serie Plakate,

visto che all’epoca quello era il modo più semplice per costruire fotomontaggi.

Oggi, nel 2010, posso dire che dal 1977, quando iniziai con la fotografia, c’è

stato un enorme sviluppo delle tecnologie fotografiche, non solo per quel che

riguarda il medium in sé, ma soprattutto per quel che concerne l’uso che si fa

delle immagini.

Il contesto in cui si fruiscono, anche…

Certo, anche il contesto. Questi cambiamenti così

radicali, pensavo dovessero influenzare il mio lavoro e diventarne parte. In

tal senso, jpeg [2004] non è solo un lavoro sull’aspetto formale che

hanno oggi le immagini, ma anche sulla loro distribuzione tramite internet, su

come le persone oggi guardano le fotografie: sempre più sul monitor del

computer, piuttosto che sulla parete. Probabilmente tutto è iniziato con Nudes

[1999], quando mi sono reso conto del tasso di voyeurismo e

contemporaneamente di esibizionismo presente in internet, dove il marito

fotografa la moglie e la mostra a tutto il mondo attraverso un sito.

La pornografia, tema centrale di Nudes, rappresenta

forse una sorta di paradigma in grado di riflettere su una condizione più

generale…

Sì, in un certo senso sì.

![Thomas Ruff - Porträt [A. Siekmann] - 1987 - stampa cromo genica - cm 210x165 - courtesy l’artista](https://www.exibart.com/foto/77707.jpg) In effetti, hai lavorato molto con immagini preesistenti,

In effetti, hai lavorato molto con immagini preesistenti,

quasi sempre non appartenenti alla sfera artistica: immagini scientifiche,

pornografiche, tratte da quotidiani, da fumetti, scaricate da internet ecc. Ci

sono alcune teorie secondo le quali, nella cultura occidentale, le immagini

fungerebbero da schermi protettivi, barriere che filtrano la realtà esterna

creando un surrogato di esperienza, al riparo da traumi. Kevin Robins, ad

esempio, pubblicò in proposito un testo interessante nel 1996, intitolato Oltre

l’immagine. In fondo sono questioni sollevate già negli anni ‘70 da Susan

Sontag e, prima di lei, da Italo Calvino e Walter Benjamin. Che opinione hai in

merito?

Penso che tutto dipenda da chi guarda le immagini e

dallo spirito con cui le guarda. Ognuno di noi ha uno sguardo differente, una

vita e un bagaglio di esperienze diverse, e reagisce alle immagini solo a

partire da questo background soggettivo. È qualcosa di molto personale, e

indubbiamente di culturale. Certo, esiste una sorta di “modo occidentale” di

intendere e utilizzare le immagini – come descrivono queste teorie – che

indubbiamente sta dominando e ha dominato. Ma credo che tale modalità finirà

presto.

In che senso?

Voglio dire, l’Occidente in sé è vicino al collasso. E

con esso il suo imperialismo e il suo immaginario. Non credo che il modello

occidentale sia il migliore o vada bene per tutti, com’è evidente da quanto sta

accadendo. Tantomeno lo si può imporre. Qualunque cosa, come anche la cultura e

l’arte, dev’essere una scelta: devo essere libero di dire “sì”, oppure “no,

grazie”.

La

recensione della mostra

La videorecensione della mostra

a cura di gabriele naia

dal 16 ottobre all’undici dicembre 2010

Thomas Ruff – Prato 16.10-11.12/2010

a cura di Pier Luigi Tazzi

Sedi varie – 59100 Prato

Ingresso libero

Info: tel. +39 0574604939; info@dryphoto.it; www.dryphoto.it

[exibart]

foto inappropriata per un portale d’arte

gentile pusco,

quella non è una foto ma un lavoro di thomas ruff, peraltro appartenente a una serie piuttosto nota. e mi pare che il signor ruff faccia ben parte del mondo dell’arte.

ma quale arte… troppo facile, è una sconcezzza!

oh mon dieu, chiamate il confessore, mi si è arrossita anche la veletta!

Concordo con il lettore precedente riguardo la non adeguatezza dell’immagine precendente per una larga diffusione. Anche noi alla Gamec abbiamo incontrato problematiche simili.

“l’origine du monde” di courbet è del 1866.

Alla vista della vulva anche il diavolo scappa…

Concordo con m.e.g. e francesco sala. E riguardo la larga diffusione, la vagina appartiene al 50% dell’umanità, più diffusa di così.

roba ridicola e scontata, atta a scandalizzare giusto qualche suorina, il lavoro sull’11 settembre è di una retorica devastante, poi l’accostamento antico-contemporaneo è una forzatura altrettanto più scontata…e non è che uno critica perchè su exbart si critica per criticare, questa operazione è veramente brutta, non è la solitata tiritera.

Si continua all’infinito a proporre immagini e forme, ampiamente superate e veicolate già dai media. Non hanno nessuna resa sulle coscienze, perchè si presentano decontestualizzate e alienate nel luogo comune del potere.

Una mostra sull’ovvietà. Immagini banali, finte e ritoccate, in una mimesi di una realtà artificiale, sconosciuta, in cui il volto multiplo e mostruoso del potere, non viene affatto fuori, in tutta la sua anonima irrazionalità. Semplicemente, foto digitali ritoccate. Non sono neanche scandalose, ma mimesi dell’ovvietà ddella cronaca quotidiana. Mostra brutta. Meglio le immagini in movimento del cinema e della TV.

Il mondo è pieno di vulve, che ci voleva Ruff per farcela vedere. Un artista dedito alle banalità quotidiane che non ha niente da raccontarci. Mi meraviglio di critici e curatori che gli stanno dietro. Inconsapevolmente giustificano un linguaggio costituito di luoghi comuni.

Oltre la superficie… una mattonata di immagini patinate.

It is difficult but I have no other option.

a me Ruff piace

la mostra è stupefacente come l’ignoranza dei commenti che mi precedono, scritti senza aver visto la mostra, evidentemente da gente che l’arte la fruisce così, al computer.