-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

Considerate se questo è un uomo, se è una donna, se è un bambino

Attualità

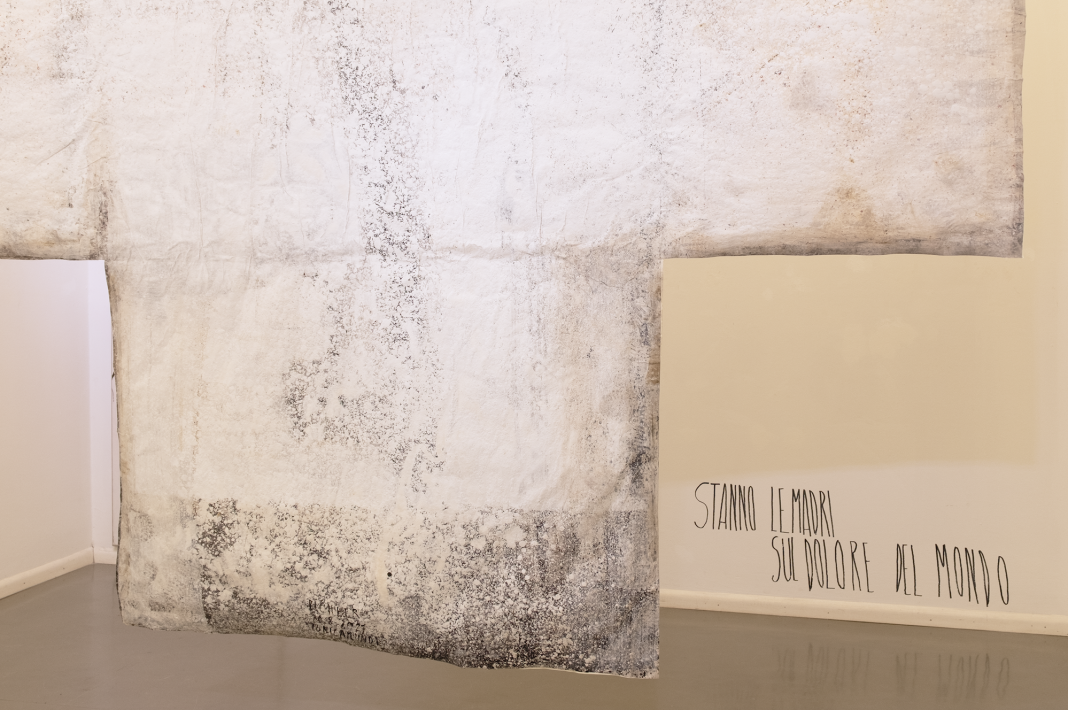

Le immagini che ci provengono ogni giorno dalla striscia di Gaza, immagini testimoni di una situazione umanitaria sempre più grave, non sono, purtroppo, un inganno: sono anzi, dolorosamente, le immagini che ci pongono di fronte a un dolore straziante, che ci impediscono di distogliere lo sguardo, che ci permettono di vedere di più, di vedere qualcosa che ogni uomo avrebbe potuto e dovuto risparmiare a sé stesso, ai suoi simili e alle generazioni future. Qui non c’è il genio artistico di Picasso, non è Guernica, non è un dipinto – tanto celebrato (ma forse dimenticato?) come manifesto universale contro gli orrori di cui l’uomo si sta macchiando. Qui non c’è nemmeno la regia di Stanley Kramer, di Steven Spielberg, di Roberto Benigni o di Roman Polanski. Qui ci sono uomini che muoiono, donne che stanno sul dolore del mondo senza più forza di ricordare, e bambini che non conoscono pace e che lottano per un pezzo di pane – che se pur il mondo gli manda, qualcuno gli nega.

«Meditate», scriveva Primo Levi comandandoci di considerare se questi fossero uomini e donne e bambini, e ammonendoci a scolpire le sue parole nel cuore. Ebbene, l’abbiamo fatto? No. Perché? Perché la tendenza al conflitto è purtroppo uno dei tratti antropologici più significativi e rilevanti che caratterizzano l’essere umano in tutto il suo percorso evolutivo, dalla preistoria ai giorni nostri, giorni in cui la guerra in tutte le sue molteplici manifestazioni e gradazioni – militare, commerciale, finanziaria, comunicativa, culturale, etnica, regionale, locale – è tornata violentemente a occupare la scena mondiale: cambiano i mezzi, sempre più complessi e distruttivi, ma resta invariata l’attitudine a imporsi attraverso il conflitto bellico e l’omicidio. Anzi, il genocidio, un altro genocidio.

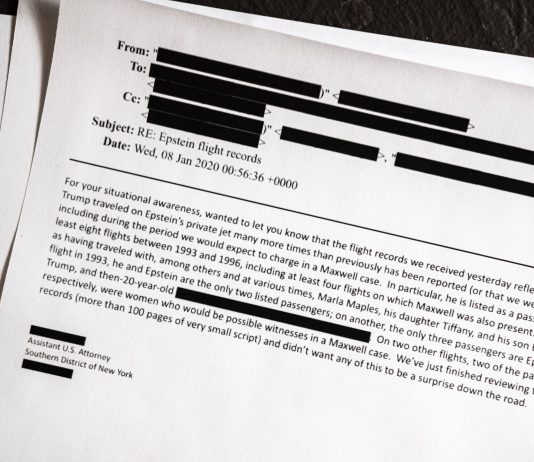

Questa volta i fotogrammi non sono quattro, come quelli scattati clandestinamente nell’estate del 1944 per conto della resistenza polacca – poi trafugate e nascoste in un tubetto di dentifricio – che ritraevano la cremazione all’aria aperta dei corpi uccisi con il gas e le donne già svestite e spinte verso la camera a gas. Di questi, che fine ha fatto il ricordo? Li studia(va)mo come fondamento su cui costruire un nuovo orizzonte morale, scongiurando il rischio di superare, di nuovo, il confine tra umano e inumano. E invece quel confine qualcuno l’ha varcato e questa volta le immagini si susseguono aggravandosi, e noi, noi purtroppo le abitiamo: niente è più inimmaginabile e nemmeno indicibile, è atroce, è insostenibile ma non si può edulcorare una simile verità: non ci sono alibi di fronte alla consapevolezza della morte.

In questi mesi vi abbiamo raccontato iniziative come Love is Resistance e narrazioni (vi ricordate della storia dell’anguria, frutto ambiguo simbolo di resistenza politica?). Continueremo a farlo, a dare voce agli artisti come Jasleen Kaur, Jeremy Deller, Eddie Peake, Michael Rakowitz, Tai Shani, Lawrence Abu Hamdan, Sophia Al Maria, Brian Eno, Cecile B. Evans, la band Massive Attack che si impegnano a raccogliere fondi, e a condividere contenuti per immaginare, malgrado tutto, ancora la possibilità di un futuro attraverso il potere dell’arte e il valore che ogni giorno gli diamo: quello di promuovere e dare potere ai palestinesi, al loro messaggio, la loro narrativa, la loro identità, la loro lotta.

Mohammad Alhaj, per esempio, uno degli artisti di Gaza più famosi, che ha animato la scena artistica del mondo arabo, non solo palestinese, ha affermato «Ma se noi artisti che stiamo sopravvivendo non ricominciamo a dipingere e a lavorare è come se ci fossimo già arresi, è come vederci già morti, sarebbe come consegnarci a chi sta decretando il nostro destino… in altre parole vogliamo resistere». Questa voglia appartiene a lui come a Tarek Al Ghoussein, che con le sue fotografie dice al mondo intero che c’è la Palestina, e a Leila Shawa, Samia Halaby, alla cineasta Annemarie Jacir, a Mona Hatoum: tutti insieme gridano che ci sono, che esistono. E, ancora, a Raeda Saadeh, che ha lavorato invece immortalando sé stessa mentre lavora all’uncinetto tra le macerie o tira con una corda il muro come se lo stesse spostando, e Alaa Albaba, che realizza vedute aeree dei campi profughi con colori sgargianti, trasformandoli così in peculiari panorami dello spirito. Nei suoi quadri non compaiono esseri umani, a volte solo dei pesci screziati e dall’occhio vitreo, metafora ineluttabile di una resistenza muta dentro le reti della mattanza. La libertà, sarà mai raggiungibile?

E mentre ci raggiunge la notizia che Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina, da parte nostra – con la piena adesione allo sciopero di oggi – sono solidi l’impegno e la volontà di raccontare, di informare, di contraddire e anzi impedire attraverso le immagini la volontà di scomparsa della memoria e del futuro, soprattutto del futuro di quei bambini che ogni giorno dal cielo e per terra vengono privati del diritto alla vita.