-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

Fare architettura per gli ambienti estremi. Annalisa Dominoni racconta il design spaziale

Architettura

Si è svolta sotto il tema di ABITARE/DISABITARE l’ultima edizione di Demanio Marittimo KM-278, il festival dedicato ad arte, architettura, design e cultura adriatica curato da Cristiana Colli e Pippo Ciorra. Tra i dibattiti, il panel Abitare il cielo ha messo in dialogo l’astronauta Luca Parmitano, in diretta da Houston, Annalisa Dominoni, docente al Politecnico di Milano in Design per lo spazio e per gli ambienti estremi, e Paolo Ferri, l’astrofisico che ha guidato la missione Rosetta. Insieme hanno saputo rinnovare l’immaginario della conquista spaziale, traducendo in dimensione concreta i rischi e le condizioni al limite che gli astronauti affrontano nel loro quotidiano. L’architetto Annalisa Dominoni ci ha raccontato come si gestisce la progettazione per questi luoghi “altri”.

Partirei dal titolo del panel: abitare il cielo è una sfida non facile. Perché l’essere umano vuole abitare l’inabitabile?

«Quello che è inabitabile è, soprattutto, sconosciuto. Come specie siamo attratti da ciò che non sappiamo: il desiderio, la spinta a esplorare e andare oltre, è nella nostra natura. Quanto coraggio ha avuto, più di noi, Cristoforo Colombo? All’epoca non si sapeva neppure se il mondo fosse piatto, se finisse per davvero, cosa potesse esserci al di là. Se pensiamo che la stazione spaziale internazionale si trova a circa 400 km, ci rendiamo conto che, a confronto, è pochissimo».

Crede si possa, o si dovrebbe, fare di più?

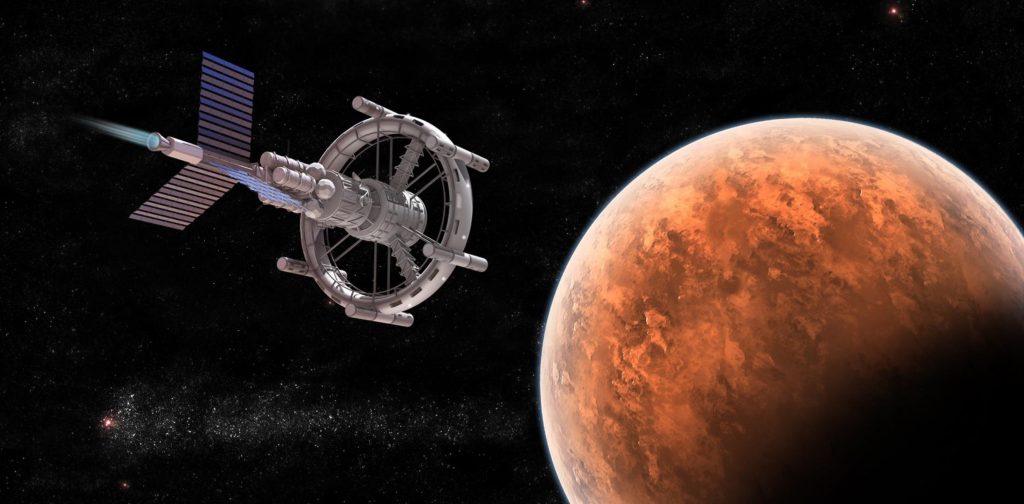

«Si sta facendo tanto: ci sono molte risorse in gioco nel campo del design, innovazioni tecnologiche, una grande passione, numerose persone coinvolte nella ricerca e una crescente spinta del settore privato. Fino a pochi anni fa, lo spazio era solo

dominio delle agenzie governative; ora non più. Come architetto e designer, devo sempre tenere presente per chi sto progettando. Prima, parlando di astronauti, sapevo di avere davanti persone con una carriera militare alle spalle: abituati a fare sacrifici, con poche esigenze, allenati, supportati da missioni strutturate e procedure rigorose. Oggi è in corso una transizione anche in quella che è la figura dell’astronauta».

Questa nuova figura di astronauta, com’è?

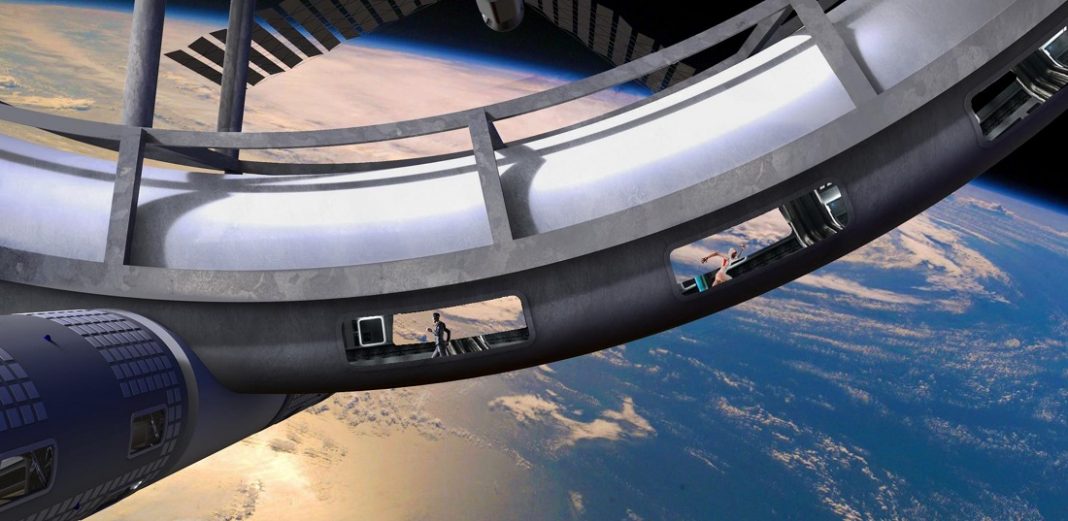

«È l’astronauta esploratore, il turista spaziale. È il viaggiatore che non parte per una missione, ma verso una destinazione – se si trova bene resta, sennò va altrove. Lasciando per il momento da parte il viaggio che abbiamo visto fare alla moglie di Jeff Bezos, il progettista adesso deve considerare questo nuovo tipo di visitatore: il settore privato investe molto denaro e richiede per il suo ospite esperienze straordinarie. È chiamato a elaborare non solo uno spazio o un oggetto, ma anche un’esperienza che sia indimenticabile. Allontanarsi dal pianeta è già straordinario di per sé, certo, perché è un nuovo paradigma. Ma guardare la Terra dal di fuori è spaesante e trascende l’abitare e il disabitare: è il momento e il posto giusto per provare attività mai provate prima».

Ne ha parlato a Demanio, festival che da sempre adotta un approccio interdisciplinare e unisce attualità, cultura, divulgazione scientifica: osservare il tema da molteplici punti di vista può avvicinare le persone ad esso?

«Io spero che accada. Come? Confrontandosi. Il tema non è così lontano dal nostro sentire: ridurre le distanze tra spazio e Terra significa acquisire consapevolezza che si tratta di due luoghi abitati, entrambi, da esseri umani. E quella condizione “estrema”, poi, non è così inimmaginabile. La si può trovare anche sulla Terra. Pensiamo ai Poli. Non soltanto in Antartide, ma anche a Lulea, in Svezia, ogni anno ci sono sei mesi di buio o di crepuscolo. Si innescano problemi legati all’alterazione dei ritmi circadiani, che provocano depressione e altre sensazioni spiacevoli. Quando viviamo in certe zone del pianeta Terra, in realtà, siamo molto vicini a quello che provano gli astronauti. Per questo il design può offrire soluzioni utili a tutti e due i casi».

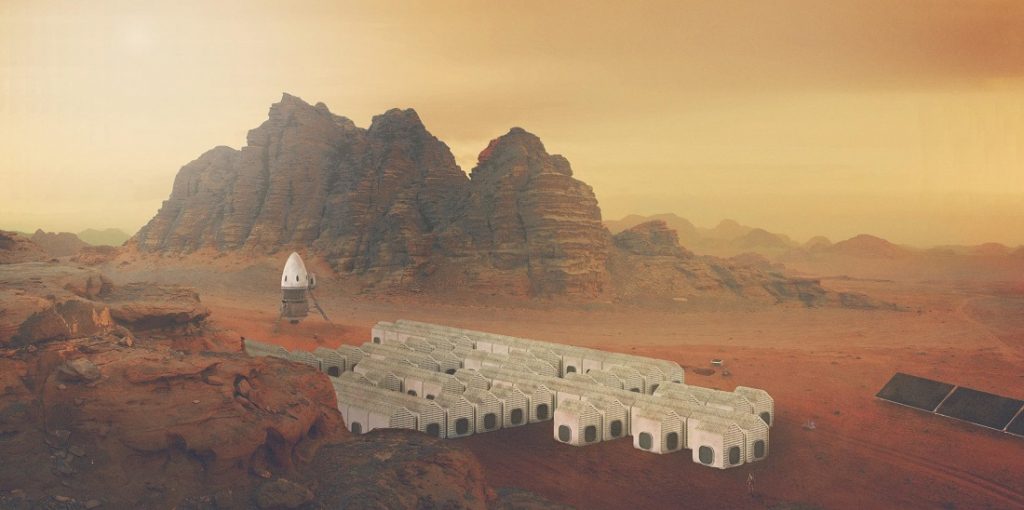

Quali sono i vincoli di cui un architetto spaziale deve tenere conto?

«Assenza di peso, radiazioni, temperature oltre il limite, polveri corrosive, rischi di contaminazione. Un’altra condizione sfidante, centrale per architetti e designer, è l’ambiente confinato. Possiamo immedesimarci negli astronauti costretti a co-abitare in luoghi isolati e ristretti. Una convivenza che fa provare al tempo stesso solitudine, nostalgia di casa e della famiglia, e mancanza di privacy. È vero sulla stazione spaziale, e lo è anche in una base antartica o in ambienti sottomarini. Non dimentichiamo, poi, che ognuno di noi ha provato cosa si provi a vivere dentro un ambiente confinato, durante il Covid. Nel caso dello spazio, si tratta di un luogo realizzato artificialmente e deriva dalle condizioni ostili esterne che non consentirebbero la vita. Ma “confinato” significa anche privo di stimoli naturali. Non c’è vento, non c’è luce, non c’è acqua. Gli astronauti sono personale addestrato per farvi fronte; pensiamo però ai futuri turisti, che si troveranno a non poter neanche aprire una finestra. L’impatto può essere disorientante. Abbiamo studiato con Thales Alenia Space la realizzazione di una stazione sensoriale, l’esatto opposto: luce e ombra seguivano i ritmi del giorno e ristabilivano un equilibrio biologico circadiano annullando gli effetti di deprivazione. Riportavamo in uso anche arredi e materiali tessili e acustici, per risvegliare la sensorialità e al contempo assorbire i tantissimi rumori di fondo della stazione».

E tutto è cominciato dalla sua tesi di dottorato: come ha scelto di lavorare sullo space design?

«Avendo la possibilità di sviluppare una ricerca complessa, lunga tre anni, mi sono chiesta se un architetto potesse avere un ruolo nello spazio e quale potesse essere. Era il 1998: eravamo ancora lontani dall’idea di un turismo spaziale, ma si stava assemblando la stazione internazionale, la “casa” degli astronauti. Ai tempi c’erano già due moduli con un equipaggio stabile che la abitava. Ai primi convegni, certo, ero vista come una marziana».

Si tratta di un tema che lei propone in ambito accademico anche nella forma di un corso di laurea che ha quasi dieci anni di vita: ce ne può parlare?

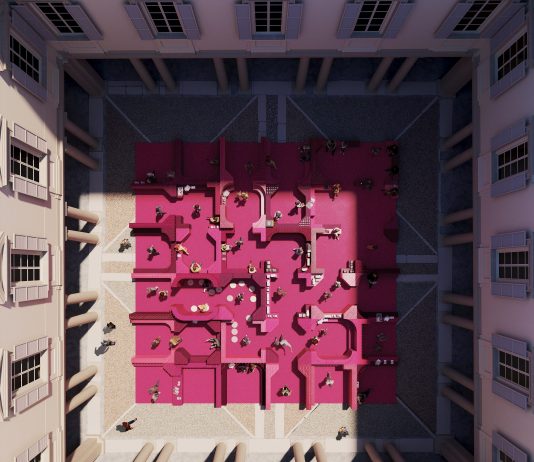

«Il nostro è il primo e unico corso di laurea magistrale in architettura e design spaziale. È attivo dal 2017, sostenuto dall’ESA. Ci occupiamo di numerosi progetti, come corso di laurea e come Laboratorio di ricerca del Politecnico (ISALAB). In un momento storico come questo, che non è dei più semplici – soprattutto per le nuove generazioni – dare l’opportunità di progettare per un altro mondo, un mondo migliore che in un certo senso non esiste e che tu puoi creare come vuoi, trovo sia straordinario. In più, lavorare su condizioni ambientali e leggi fisiche differenti, ignote, che non ci appartengono, forma e stimola la mente. Guardiamo alla gravità: è lei la grande designer della nostra realtà, perché trasforma gli oggetti e i luoghi, cambia i comportamenti e definisce i gesti che facciamo o che dobbiamo fare. In assenza di essa, cambia tutto».

Sta parlando della metodologia Use and Gesture?

«Porre al centro del processo “l’uso e il gesto” è fondamentale nello studiare qualcosa che non appartiene alla nostra esperienza terrestre acquisita. I prodotti di space design sono pensati per rispondere a gesti già familiari agli utenti che li useranno, per un utilizzo semplice, intuitivo».

Qualche esempio?

«Abbiamo studiato un calice di vino per Virgin Galactic, che ci ha chiesto di immaginare un hotel spaziale con food, wine e well-being experience. Se in un comune aperitivo sulla Terra ognuno ha un calice sul tavolo, nello spazio le regole sono diverse. Non serve una base di appoggio: non si compie mai il gesto di posare il bicchiere, perché, semplicemente, galleggia. Si deve comunque prevedere lo stelo, perché noi esseri umani restiamo dotati di mani, ma c’è dell’altro. I liquidi, in microgravità, non devono essere “contenuti” da qualcosa di solido. L’acqua assume nuove forme: bolle gelatinose che scorrono per capillarità. Il disegno del calice può quindi essere “svuotato” e ricco di fori, attorno ai quali il vino scorre e aderisce. Un gesto progettuale elegante, dettato da nuove leggi fisiche».

Cosa significa creare per un mondo diverso dal nostro?

«Creare qualcosa, sia sulla Terra sia altrove, è ricordare innanzitutto che gli utilizzatori sono umani, uguali a se stessi in entrambi i posti. Ciò che collega questi ultimi, siamo noi. Essere umani determina precise forme e funzioni, ogni cosa deve essere adattata. Dove manca atmosfera, con temperature al limite o radiazioni, per dirne una, ci servirà un guscio protettivo. Quando si parla del concetto di comfort nello spazio, non pensiamo al comodo divano, ma a un’innovazione che può cambiare la vita».

Ci spieghi meglio.

«Chi disegna oggetti, sistemi e soluzioni per ambienti tanto estremi, deve, in più, riuscire a immaginare e pre-vedere reazioni che non conosce. Spesso non può neanche testare quello che elabora, perché come si testa sulla Terra un sistema di abbigliamento per la microgravità? In tali condizioni la colonna vertebrale aumenta fino a 7 cm e il corpo assume una postura detta “neutra”: con l’immersione ci si arriva vicino, ma non c’è modo di testare materiali e tessuti in acqua senza bagnarli. Oppure si può simulare tale condizione con i voli parabolici, ma lo stomaco li tollera male e la durata è breve: cosa si può sperimentare in soli 20 secondi?».

Innovazioni come queste, in apparenza molto lontane, ci coinvolgeranno direttamente in un prossimo futuro?

«È bello e realistico pensare che progettare per lo spazio possa portare a trasformare le tecnologie impiegate in orbita per integrarle in qualcosa di adatto alla vita quotidiana. Ad esempio, l’ESA ha brevettato un’antenna 3D stampata in inchiostro conduttivo su tessuto, per amplificare il segnale nelle aree in cui è debole: quante applicazioni può avere nell’abbigliamento sportivo? Oppure, la tecnologia usata dagli astronauti per mantenere la temperatura costante: ha già avuto uno spin-off nelle tute della McLaren, per proteggere lo staff vicino al pilota da situazioni di calore eccessivo».

Quale futuro per la ricerca?

«Immenso, proprio grazie a questo trasferimento di tecnologie e buone pratiche da un ambiente estremo all’ambiente che tutti conosciamo. La ricerca spaziale ha ricadute terrestri concrete che sono spesso invisibili: dal velcro al cellulare, le influenze sono state numerose. L’Italia ha una solida rete di aziende, piccole e medie, che hanno al loro interno grandi innovatori. Ci sono imprenditori illuminati che, con un prodotto giusto, fanno la differenza. Ma cos’è davvero un prodotto? Solo qualcosa che posso vendere, e usare? Oppure il design ha l’ambizione di creare soluzioni che si integrano, si fanno pervasive e introducono innovazione in ogni aspetto della vita comune? In tale processo, il ruolo di architetti, designer e ricercatori è farsi ponte tra spazio e Terra, perché ci sia uno scambio continuo. Bisogna sempre pensare al futuro. Altrimenti il futuro arriverà, e nessuno lo avrà progettato».