-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

Vernacolare e paesaggi incompiuti: il Mediterraneo per Fabrizio Bellomo

Arte contemporanea

Attraverso la sua ricerca artistica, Fabrizio Bellomo propone una riflessione intensa e mirata sul paesaggio del Mediterraneo, intrecciando memoria, architettura e geografie culturali di territori come la Puglia, la Calabria e l’Albania. Lo abbiamo intervistato in occasione del finissage della sua mostra Abito Mari curata da Ardian Isufi ed Elton Koritari alla Galleria GOCAT di Tirana, un viaggio personale e collettivo lungo le coste dell’Adriatico, dove il passato e il presente si mescolano tra cemento, tessuti e LED.

La mostra “ABITO MARI” ha proposto un attraversamento di vent’anni di ricerca sul paesaggio del Mediterraneo, con particolare attenzione ai territori di Puglia, Calabria e Albania. Che cosa significa per te “vernacolare” in ambito artistico e in che modo questo concetto guida il tuo modo di osservare e raccontare questi luoghi?

«Per me il vernacolare è ciò che nasce dalle soluzioni quotidiane, da una sapienza pratica, maturata da secoli di adattamento delle persone ai territori che hanno abitato. Visto dalla prospettiva dei centri urbani, questo fenomeno potrebbe diventare una strategia per illudersi di poter disinnescare la standardizzazione del linguaggio ufficiale, ridando attenzione al selvatico, all’imperfetto e all’informe. Al contrario, molte delle dinamiche che hanno creato questi paesaggi, nascono proprio nella necessità: come quella di svagarsi con un gioco da tavolo ricostruito con le macerie in una rotonda di Tirana o come quella di abbellire le proprie umili case con arazzi, coperte e tappeti, tutti tessuti a mano».

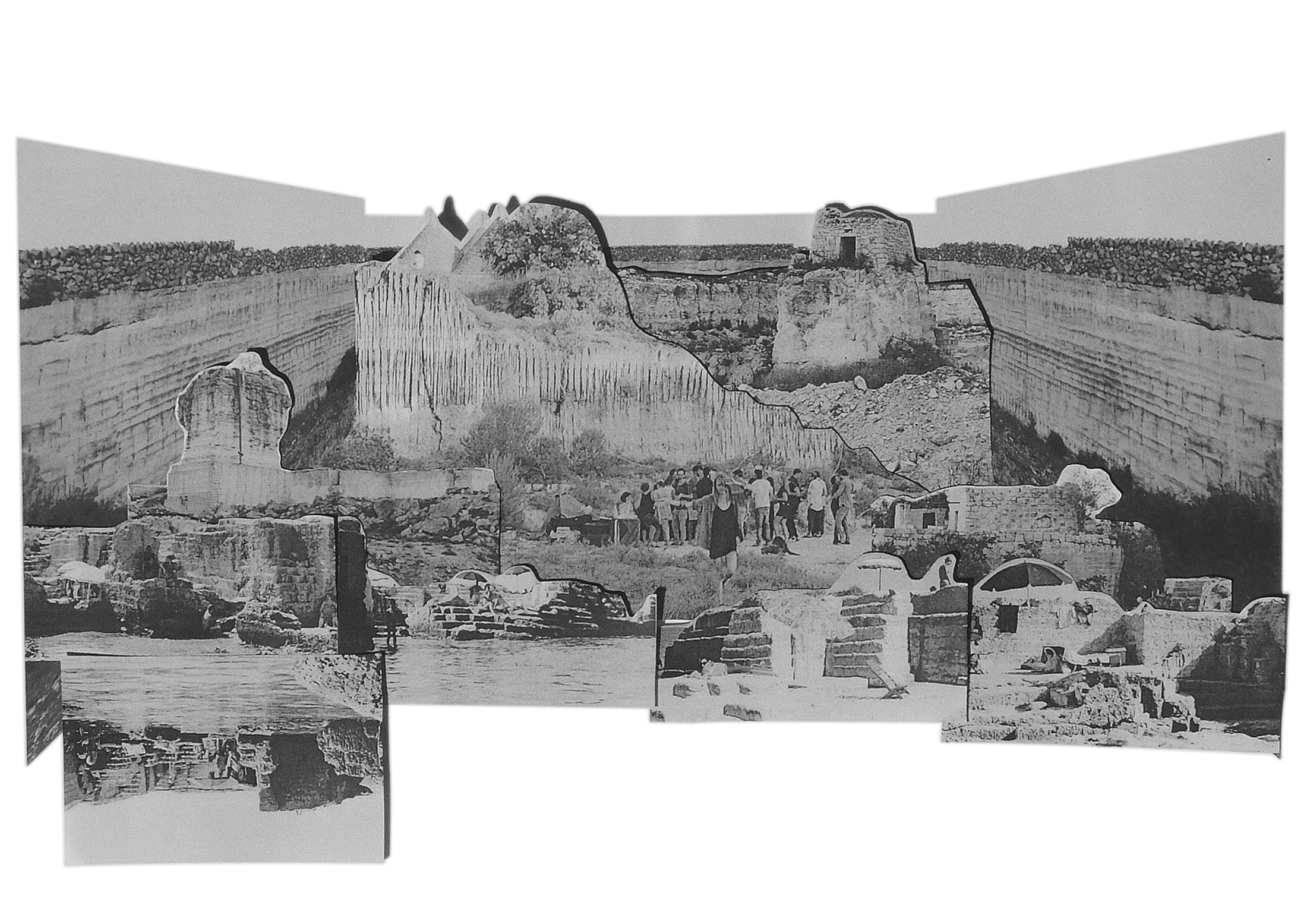

Restando sempre sui luoghi, hai scelto di raccontare spazi spesso marginali o dimenticati: edifici incompiuti, cave dismesse, architetture rurali in via di trasformazione. Cosa ti attrae in questi luoghi?

«Mi interessano i luoghi che conservano i segni di ciò che sono stati e di ciò che sarebbero potuti essere. I non finiti calabresi o quelli albanesi, ad esempio, sono spesso dei “monumenti ai figli andati”, un’idea di futuro che si è interrotta. I tondini di ferro che fuoriescono dai pilastri di cemento armato verso i cieli azzurri, suggeriscono una voglia di futuro che ciclicamente si è rinnovata ed è stata distrutta. Le cave e i ruderi delle architetture rurali si trasformano in archivi di memorie non ufficiali».

Uno degli elementi centrali del tuo lavoro è la varietà dei medium utilizzati: video, fotografia, installazioni, tessitura, performance, ricostruzioni 3D. Come scegli il linguaggio giusto per ogni progetto? È il contenuto a suggerire la forma, oppure il medium stesso a orientare la ricerca?

«Di solito è la tematica a suggerirmi il linguaggio da utilizzare. La varietà dei mezzi è una necessità legata ai diversi materiali storico-culturali che incontro durante le mie ricerche. Non nego che, meno frequentemente, anche il medium può essere il punto di partenza. Non esiste una dinamica fissa: i lavori possono presentarsi anche molto rapidamente e in quei momenti interviene l’istinto, abbandono qualsiasi progettazione se non quelle ormai interiorizzate come linguaggi».

Molte opere nascono da elementi autobiografici – come i disegni di tua madre o gli edifici della tua storia familiare – ma si evolvono attraverso processi condivisi, che coinvolgono persone, artigiani, comunità locali. Come costruisci questo dialogo tra dimensione personale e collettiva?

«L’autobiografia è il mio punto di partenza: parlare di mondi che conosco mi regala stimoli che verrebbero a mancare trattando realtà lontane da me. In fondo, siamo tutti intrecci di storie, genealogie e memorie più grandi di noi. La mia ricerca oggi riflette il tentativo di esistere nella globalizzazione con un’identità adriatica o mediterranea: luoghi come Bari e Tirana, città simboliche dell’Adriatico, sono centrali nel mio percorso. I disegni di mia madre diventano tessuti grazie alla sapienza di Pina Scarcella, tessitrice di Longobucco.

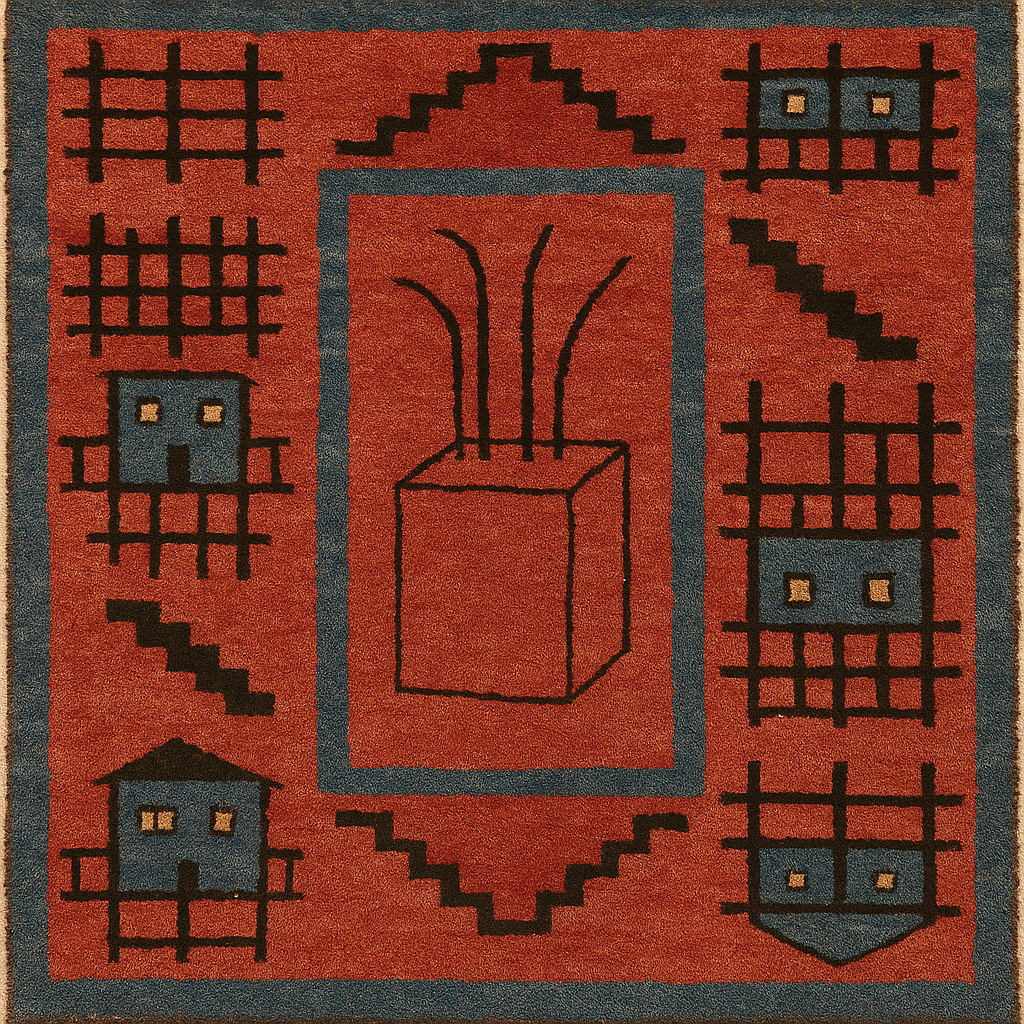

Il coinvolgimento di esperte maestranze artigiane e operaie è spesso necessario per la realizzazione delle opere, ma so che questo approccio può diventare retorico. Per questo, nel tappeto esposto in mostra a Tirana, ho sperimentato con l’intelligenza artificiale: pur richiamando le geometrie tradizionali albanesi, il tappeto è una stampa su moquette di un’immagine generata digitalmente. Un modo ironico per porre in dialogo realtà e simulazione, giocando anche con l’arazzo calabrese dove lo scheletro in cemento è invece davvero tessuto nel motivo tradizionale».

Nella tua ultima mostra allestita alla Galleria GOCAT di Tirana si incontravano lavori molto diversi per forma e tono: gli arazzi e il video-diario di ‘Nziembru, il collage fotografico di Villaggio Cavatrulli, la griglia documentaria di Ksamil, la performance di Vegla Bën Ustain. Quale filo conduttore lega questi progetti?

«Il filo conduttore è l’idea di esistere nella globalizzazione con una traiettoria adriatico-ionica. La scelta delle opere è frutto di un lungo dialogo con uno dei due curatori, Elton Koritari, con cui collaboro da anni: ci siamo conosciuti durante la Biennale di Architettura di Venezia del 2018. I lavori li abbiamo scelti insieme, seguendo quest’idea trans territoriale. Le connessioni storiche e culturali tra Puglia, Calabria e Albania sono forti e continue, lo si vede anche nelle tecniche di tessitura condivise».

Chiudiamo con un’osservazione che mescola ironia e senso critico: “Ieri il cemento definiva l’Est. Oggi, il mondo è unito dai LED”. Che ruolo ha l’ironia nel tuo modo di leggere il presente e di fare arte?

«La frase è di Elton, emersa durante una conversazione per scegliere quali lavori esporre. Ne ho apprezzato subito l’ironia e ho suggerito di inserirla in mostra. È diventata una sorta di installazione di scena, realizzata in cemento e LED. L’ironia, per me è fondamentale e, per citare Sorrentino, «alla fine della vita resterà solo l’ironia».