-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

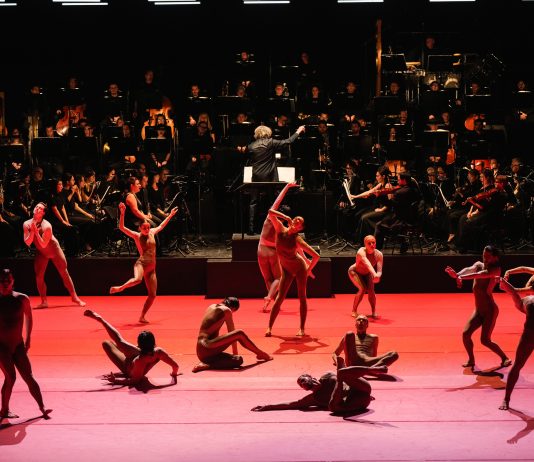

Biennale Danza 2025: miti antichi e visioni future in scena a Venezia

Danza

Un’edizione da ricordare, la Biennale Danza 2025 di Venezia, soprattutto per la qualità e la novità – con qualche distinguo – degli spettacoli dai molteplici linguaggi, accomunati dal tema del Mito. Myth Makers è il titolo scelto dal direttore artistico Wayne McGregor: «Gli artisti sono sempre stati i creatori di miti del loro tempo – ha motivato -, ed è grazie alla loro eredità che ci addentriamo nelle profondità del loro/nostro Io, articolando verità universali che risuonano fra epoche e culture. Anche oggi gli artisti sono creatori di miti – intessendo narrazioni antiche, speculative e contemporanee capaci di incantare, sedurre e perdurare».

Potente, e disturbante, nella sua denuncia del trauma di uno stupro subìto, che si fa affresco universale della violenza tossica del maschio, è il doloroso, catartico spettacolo The Brotherhood, secondo capitolo della trilogia Cadela Força della trentasettenne Carolina Bianchi (insignita del Leone d’argento), in scena assieme alla sua strepitosa compagnia di soli uomini Cara de Cavalo. Combinando considerazioni personali con temi tratti dalla storia dell’arte e dalla letteratura, la regista brasiliana ci tiene incollati alla poltrona per quasi quattro ore col suo tomo di 500 pagine tradotto in una tracimante, geniale scrittura teatrale.

A Twyla Tharp, figura innovatrice della modern-dance degli anni Sessanta passando con audacia sperimentale, e con uno suo personale stile, dal tip tap alla danza jazz, dal post modern al neoclassico, è andato il Leone d’oro alla carriera, ripercorsa con due spettacoli: Diabelli, del 1998, e Slacktide del 2025. Il linguaggio della coreografa statunitense, amalgamato sapientemente sulla musica, è ben stagliato nel primo brano creato sulle variazioni di Beethoven a partire dal Valzer in Do maggiore di Anton Diabelli. I dieci danzatori sviluppano una reazione a catena di passi continui – con il motivo coreografico troppo ripetuto -, briosi, veloci, dove rigore e precisione ne fanno un flusso dinamico di braccia oscillanti, salti atletici e galoppi, combinazioni di gruppo, assoli, duetti, trii, con variazioni di ritmo e tempi conditi da sprazzi di ironia.

Un diverso fluire, che ben collega il vecchio e nuovo vocabolario Tharp, caratterizza Slacktide, dove i movimenti si innestano sulle note di Aguas da Amazonia di Philip Glass, musica riarrangiata ed eseguita da Third Coast Percussion. Dal nome del breve momento in cui l’acqua rimane sospesa tra forze opposte, la coreografia brilla per vitalità sulle cangianti luci colorate dello sfondo. Da un inizio al ralenti, a un ritmo dance afro-caraibico, a momenti bloccati e subito ripresi invertendo la direzione, gli interpreti sembrano creature che solcano le acque evocate dalla partitura, con corse, salti sulle braccia del partner, capriole, scivolate, passi in sintonia con la colonna sonora acquatica, pulsante, percussiva di Glass in un’atmosfera da festa danzante.

Il “misticismo della macchina” è il concetto che muove l’australiano Chunky Move con lo spettacolo U>N>I>T>E>D, con il quale intende rileggere il presente in prospettiva mitologica costruendo un mondo fantascientifico, distopico, in cui forme robotiche si fondono con corpi umani. Al grande, e costoso, dispendio di mezzi tecnologici e scenografici – una lunga struttura metallica sospesa in diagonale sulla quale scorrono marchingegni ai quali si agganciano e sganciano i sei interpreti impegnati in lotte tribali simil Guerre Stellari, scandite da una ossessiva, martellante colonna sonora elettronica – non corrisponde una coreografia di senso. Peraltro, ad appesantirla contribuiscono gli inconcludenti movimenti muscolari dei corpi, con riferimenti alla street dance, coperti da robotici costumi, imbracature e protesi macchinose dotati di hardware. L’insieme spettacolare di U>N>I>T>E>D, assomiglia a un grande videogioco, dove non manca la liberazione finale dei cyborg – ecco il mito moderno che ricalca in chiave tecnologica le figure antiche del Centauro o del Minotauro – dalla tirannia di una figura, fulcro per tutto il tempo della storia.

La coreografa Virginie Brunelle in Fables costruisce un excursus a quadri di diverse epoche con al centro immagini metaforiche di archetipi femminili che hanno aperto la strada alla libertà da barriere invisibili ma reali. Sono donne colte nel dolore del sopruso, nella resilienza, nella lotta per affermarsi in un mondo dominato dal maschile. Di loro Brunelle mostra il disincanto, l’estasi, le crepe, la fragilità.

In una successione di tableaux vivant dal potente impatto visivo e di movimento, irrompono, inizialmente, duetti energici caratterizzati da braccia come lame che affondano nel corpo dell’altro. Nell’affollarsi della scena, le coppie si alternano scandendo i loro gesti ansimanti, il cui respiro è amplificato dalla lunga asta di un microfono tenuta in mano da un uomo che insegue a sua volta gli spostamenti delle coppie. La userà anche come arma ruotandola nell’aria, urlando e atterrando tutti. Denudatosi, poi rivestito di un abito luccicante da due sghignazzante figure in nero, si ergerà su un piedistallo dentro un fascio di luce, assumendo pose di dominio, poi estatiche. Al silenzio iniziale e all’irrompere di una musica martellante, subentra per tutto lo spettacolo, la composizione live per pianoforte di Laurier Rajotte.

Il racconto di Brunelle vive di un peculiare teatro-danza ricco di immagini. C’è la scena di una coppia di sposi con la vestizione della donna di un enorme abito e di un velo mosso a festa o come un mare ondoso, mentre attorno a lei si consuma un freddo rito di ventre sottomesso, poi partoriente, dal quale fuoriescono, rotolando e rientrando, figure nude. C’è la sequenza in cui il gruppo tiene legata ad una ragnatela di lacci una donna che, trascinata, sollevata, atterrata, si divincola in più direzioni affermando il desiderio di libertà. E infine la lunga sequenza con l’ensemble dei dodici danzatori vestiti di paillette, ciascuno con un proprio sgabello posizionato sul quale siede, ruota, saltella, fino a danzare all’unisono. I corpi scivolano a terra, si librano, si contraggono, sublimemente fluidi, energici, in un crescendo sempre più veloce e compatto. Una danza quasi tribale, che diventa liberatoria.

Un’intima, bellissima esperienza immersiva, è On The Other Earth di Wayne McGregor, la prima installazione coreografica post-cinematica al mondo, che rifrange, evolve e reimmagina la performance di danza. Ambientata all’interno dello schermo panoramico, stereoscopico a 360 gradi nVis di Jeffrey Shaw e Sarah Kenderdine, dove le immagini in 3D vengono vissute all’interno di un’architettura cilindrica su larga scala, alta quattro metri e larga otto, i venti spettatori alla volta ammessi si muovono all’interno, vivendo un contatto ravvicinato con i danzatori iperrealisti della Company Wayne McGregor e del Balletto di Hong Kong, in un ambiente sonoro fisicizzato di paesaggi visivi e sonori.

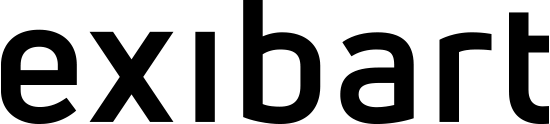

Quattro gli spettacoli della Biennale College: In C, della coreografa tedesca Sasha Waltz, sulla pionieristica composizione minimalista In C (1964) di Terry Riley; The Remaining Silence di Anthony & Kel Matsena, con sedici interpreti dentro un immaginario museo dell’estinzione; Ai’m di Tamara Fernando & Matthew Totaro, e Coexistence di Wang Le.