-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

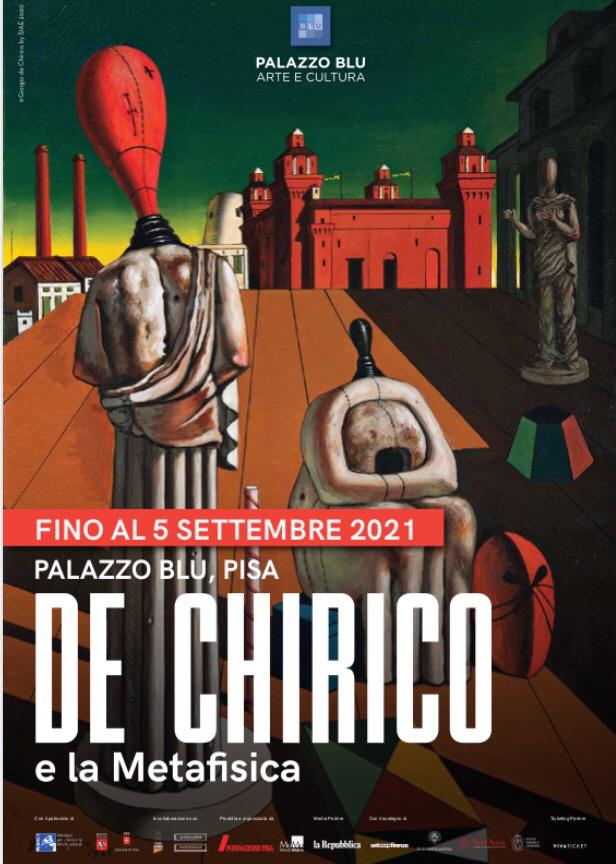

De Chirico e la Metafisica

L’esposizione racconta l’opera del Pictor optimus in un lungo viaggio attraverso immagini e parole; una navigazione fatta di partenze e ritorni, che hanno lasciato tracce profonde lungo l’arco del Novecento e che ancora oggi ispirano le nuove generazioni di artisti. Una mostra che permette di conoscere de Chirico grazie a una serie di disvelamenti che aprono il sipario sui suoi enigmi, consentendo l’accesso al suo labirintico proscenio. Uno degli elementi principali del progetto è la scoperta della collezione personale dell’artista, dei “de Chirico di de Chirico” che sono il fulcro di questa mostra, composta soprattutto da un grande numero di opere provenienti da La Galleria Nazionale di Roma – donate nel 1987 dalla moglie del pittore, Isabella – e dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico.

Grazie, inoltre, al supporto delle più prestigiose istituzioni nazionali d’arte moderna, come la Pinacoteca di Brera e il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), il progetto presenta a Palazzo Blu una serie di assoluti capolavori.

La mostra presenta le opere di tutta la prestigiosa carriera dell’artista, seguendo un percorso cronologico che attraversa il lavoro di de Chirico in ogni suo sviluppo, fase e nodi tematici. Il percorso delle opere esposte ha infatti il merito di andare dalle prime opere “böckliniane” della fine del primo decennio del Novecento agli anni Dieci della grande pittura Metafisica; dai capolavori del periodo “classico” dei primi anni Venti della “seconda metafisica” parigina, fino ai Bagni Misteriosi degli anni Trenta, alle straordinarie ricerche sulla pittura dei grandi maestri del passato riscontrabili nelle nature morte, nei nudi e negli autoritratti, realizzati tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta, giungendo all’ultima, luminosa fase neometafisica che recentemente ha riscosso un grande interesse internazionale.

De Chirico immagina vedute di città antiche che si sovrappongono a visioni di città moderne riprese da luoghi di vita vissuta, prima Volos e Atene, poi Monaco di Baviera, Milano, Firenze, Torino, Parigi, Ferrara, New York, Venezia, Roma. Sono luoghi in cui lo spazio pubblico disabitato dall’uomo viene popolato da oggetti – frammenti, rovine, archi, portici, angoli di strade, muri, edifici, torri, ciminiere, treni, statue, manichini – che estraniati dal loro abituale contesto emergono con tutta la loro forza iconica diventando irreali, misteriosi, enigmatici.

Un esempio potente lo ritroviamo nel dipinto Le muse inquietanti, dove de Chirico fissa per sempre una concezione del mondo e del rapporto tra l’uomo e la realtà. Il mondo, attraverso la metafora della città di Ferrara, è un insieme di cose dominate da una fatalità illogica, un assurdo mistero a guardia del quale stanno controllori severi che solo l’intuizione poetica può penetrare.

Superata l’idea di un de Chirico geniale solo nel breve periodo che va dal 1910 al 1923, diviene possibile rileggere l’intero sviluppo della sua lunga ricerca come un lucido ed eclettico percorso attraverso le sale di un museo ideale, che dagli esordi classico-romantici, ispirati da Böcklin e Klinger, conduce alla pittura metafisica, e dal periodo “neo-barocco” del dopoguerra alla rivisitazione di se stesso e alle nuove ispirazioni della Neometafisica.

In questa progressione, anche il periodo metafisico assume un significato più organico rispetto al resto della carriera e diviene perfettamente coerente parlare - come ha ripetutamente fatto Maurizio Calvesi - di una “Metafisica continua”.

In tale contesto si colloca il grande interesse che, a partire dagli anni Sessanta, l’opera di de Chirico ha riscosso nelle giovani generazioni di artisti. Le citazioni e gli omaggi che, in modi diversi, autori del calibro di Giulio Paolini e Andy Warhol hanno dedicato all’artista sembrano avvalorare una nuova e più concettuale visione dell’intera sua opera, riconoscendo nell’autoreferenzialità della sua ricerca una sottaciuta e rigorosa componente programmatica e un premeditato disegno di poetica.

La mostra ha anche il merito di rimettere in luce quella che oggi possiamo considerare la disseminazione della visione metafisica che, inventata da de Chirico nel 1910, ha poi portato fioriture internazionali che ritroviamo nelle diramazioni di grandi artisti come Carrà, Savinio e de Pisis, ma anche di Sironi e Martini. Questi artisti, presenti in mostra grazie ad alcuni prestiti, più che formare una scuola o un movimento, hanno saputo recepire e rielaborare in modo personale la potente influenza di de Chirico che, alla metà degli anni Dieci, aveva già prodotto dei capolavori fondamentali per l’arte del Novecento, come, ad esempio le piazze d’Italia, Il Canto d’amore (1914) o Il Vaticinatore (1915).

De Chirico e la Metafisica

Pisa, Lungarno Gambacorti, 9