-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

Sole Nero, a Napoli un’ampia mostra fotografica per disimparare l’Africa

Fotografia

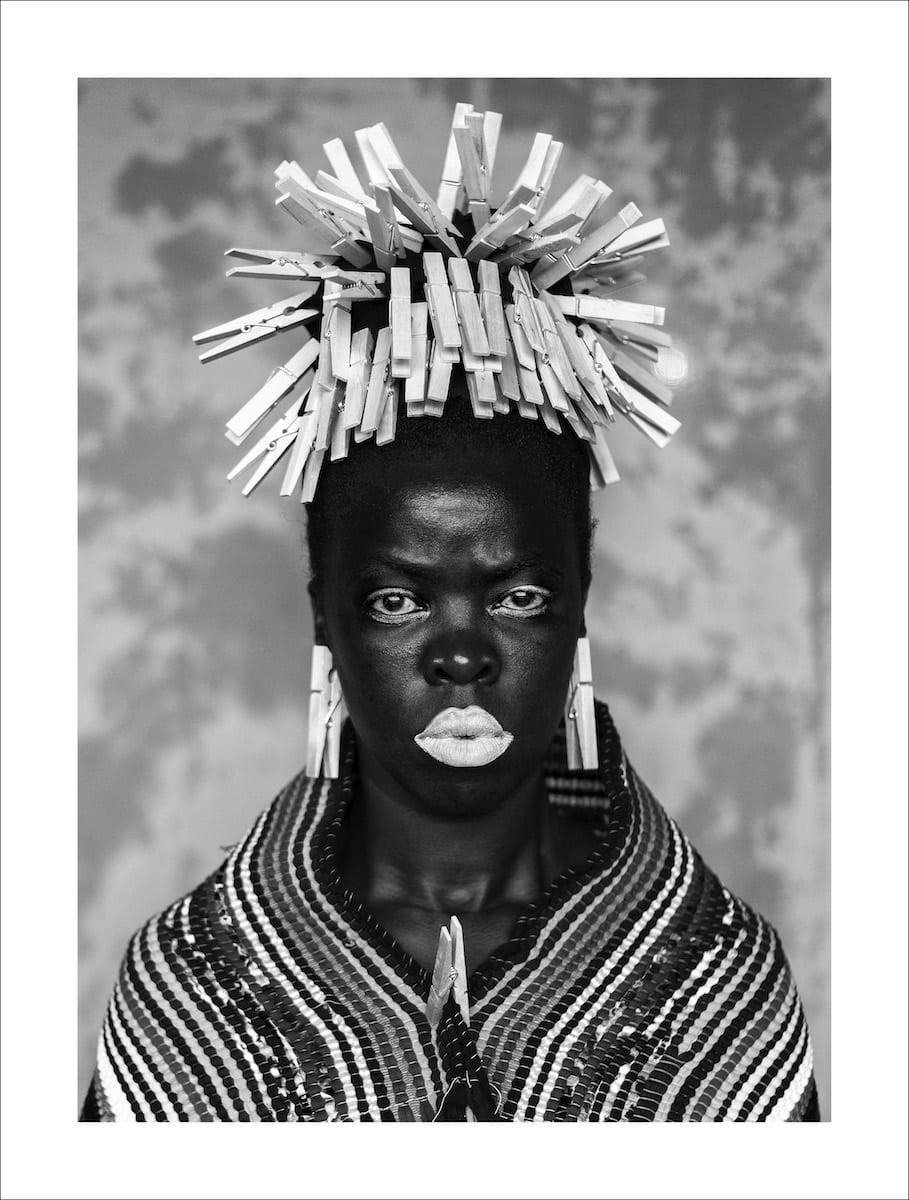

Nelle Antisale dei Baroni del Maschio Angioino, Napoli celebra il suo millenario non con uno sguardo autoriferito ma aprendosi a un altrove che le appartiene da sempre: le rotte mediterranee e il dialogo con il Sud globale. La mostra Il Sole Nero. La fotografia africana dal periodo delle indipendenze ai giorni nostri presenta oltre 250 opere di 44 artisti e studi fotografici, per raccontare genealogie visive che vanno dagli anni delle indipendenze fino alla contemporaneità, intrecciando figure storiche come Seydou Keïta e Malik Sidibé con autori di oggi come Aida Muluneh, Zanele Muholi, Kiluanji Kia Henda.

La curatela è condivisa da Simon Njami, Carla Travierso e Alessandro Romanini. Con quest’ultimo abbiamo approfondito i nodi critici e le prospettive aperte da un progetto che non intende “raccontare l’Africa” ma disinnescare i cliché che l’hanno imprigionata nello sguardo europeo, restituendone invece la complessità, la densità politica e le metamorfosi.

Nella mostra convivono maestri storici e artisti contemporanei. Come avete costruito il dialogo tra genealogie così diverse, evitando l’effetto di un semplice atlante visivo del continente?

«Abbiamo voluto evitare la trappola di una catalogazione geografica o cronologica, che avrebbe ridotto la mostra a un inventario illustrativo. Il dialogo è stato costruito, o è meglio dire si dà a vedere secondo nuclei tematici e poetici: il ritratto come luogo di affermazione identitaria, la rappresentazione dei corpi come terreno politico, la dimensione rituale e spirituale.

Come illustra anche Carla Travierso nel comunicato e nel catalogo, la finalità della mostra è anche quella di mettere in evidenza la valenza di strumento critico della fotografia nel continente africano, la sua capacità di affrancarsi da immaginari esotici e aderire pedissequamente alle estetiche europee, ma soprattutto la capacità dello strumento di contribuire in maniera determinante alla creazione di uno sguardo autonomo, di un’identità e quindi di un’affermazione del sé.

Lungo il percorso espositivo si palesa anche la capacità della fotografia realizzata in Africa di creare nuove narrazioni visive alternative a quelle eurocentriche, infrangendo gli stereotipi consolidati da una narrazione coloniale plurisecolare e risalta anche l’importanza del registro poetico oltre a quello artistico e “politico” nel suo senso originario, utilizzati da molti artisti, per dare vita a nuove forme di racconto con tempi e referenti inediti.

Così, figure come Seydou Keïta o Malik Sidibé entrano in risonanza con voci come quelle contemporanee di Samuel Fosso Aida Muluneh o Zanele Muholi e allo stesso tempo si confrontano con il lavoro documentario-cronachistico poco conosciuto delle agenzie e l’immaginario esotico creato anche in Italia, di cui Napoli era uno dei centri di propulsione come porto coloniale. In questo modo si mettono in evidenza, continuità e fratture senza ricadere nella linearità storicista e nelle categorie critiche pregiudiziali. Il criterio non è la mappa del continente, ma la polifonia degli sguardi che attraversano epoche e contesti secondo principi e regole proprie che la mostra cerca di evidenziare».

Il percorso si apre con le fotografie del periodo delle indipendenze. In che misura quelle immagini hanno contribuito a plasmare le nuove identità nazionali, e come questo ruolo si riflette nel presente?

«Quelle immagini furono strumenti di emancipazione simbolica: i ritratti realizzati negli studi comunitari delle città africane, che trovano sviluppo anche nella cattura della nuova e vivace realtà post-indipendenza (come nelle foto di Sidibè delle “notti di Bamako” e della gioventù urbana) restituivano dignità e autorialità ai cittadini, rappresentando la modernità africana senza mediazioni coloniali. Erano atti di fondazione, per la prima volta in libertà, di nuove “città immaginarie” come ci ha illustrato Simon Njami e comunità immaginarie (immaginate liberamente…), come direbbe Benedict Anderson.

Anche il lavoro documentario “oggettivo” delle Agenzie di Stampa testimonia la volontà e l’entusiasmo dei vari paesi e dei loro leaders di costruire un nuovo futuro in quegli anni, all’insegna del progresso e dell’autonomia. In questo contesto la fotografia ha giocato un ruolo determinante, sfruttando la sua capacità mitopoietica, dando vita a simboli (l’aquila, le bandiere…) che consolidavano l’identità collettiva e ha conferito carisma ai leaders politici (Kenyatta, Senghor, Sankara, Lumumba, Nyerere…).

Oggi, in un presente ancora segnato da colonialismi economici e culturali, quella stessa energia di auto-rappresentazione viene riletta criticamente e poeticamente: i giovani fotografi e le fotografe della diaspora ne ereditano la lezione, declinandola su tematiche pregnanti come le migrazioni, la rilettura degli archivi familiari, il gender, il ruolo dell’arte e dell’artista in questa congiuntura storica, ecc.».

La curatela implica sempre una traduzione culturale. Quali strategie avete adottato per non “addomesticare” gli immaginari africani, rispettando l’irriducibilità di certe visioni al pubblico europeo?

«Ovviamente il lavoro in questo senso è stato facilitato dalla presenza di Simon Njami, vero e proprio nume tutelare della curatela, della critica e della storia dell’arte prodotta nei paesi africani, curatore di eventi cardine, come Africa Remix, African Metropolis, Divin Comedy e molte altre. In primis è avvertita fortemente la necessità di seguire una linea curatoriale e comunicativa che evitasse le dimensioni “taumaturgiche” di molti eventi, che utilizzano formule come “Restituire la voce a chi non l’ha mai avuta” e rimanesse affrancata da cliché e categorie come quella di “originalità africana”, quelle generaliste e semplificatorie di “arte africana”.

È stato scelto un approccio che privilegiasse la polifonia e la dissonanza dei punti di vista, che non mirasse all’omogeneizzazione e alla compressione dei vari sguardi nei format e generi occidentali classici (paesaggio, ritratto, natura morta…). Non c’è un discorso unico ma una costellazione di voci, anche contraddittorie. Le didascalie sono ridotte al minimo indispensabile, lasciando che le opere “parlino”, forzando lo spettatore a un atteggiamento proattivo, d’interrogazioni, per crearsi narrazioni soggettive ulteriori.

Inoltre, la presenza volutamente marginale di materiali documentali e iconografici coloniali italiani funge da contrappunto critico, ricordando allo stesso tempo il coinvolgimento del nostro paese nelle politiche di conquista e sfruttamento e che il punto di vista dominante non è più quello eurocentrico o più in generale occidentale. È un esercizio per “disimparare l’Africa”, per usare l’espressione di Achille Mbembe, e decolonizzare la mente e lo sguardo come ci incoraggiava a fare Wa Thiong’o, liberando le immagini da sovrastrutture esotizzanti o estetizzanti».

Molti lavori provengono dagli studi fotografici comunitari di città come Bamako o Dakar. Qual è il significato di portare quelle esperienze dentro un museo europeo?

«Gli studi africani degli anni ’50 e ’60 non erano solo luoghi di produzione di immagini, ma veri dispositivi sociali e politici in senso originario (polis): spazi in cui individui e comunità costruivano la propria rappresentazione moderna, stimolati da movimenti come quello della Négritude e del Panafricanismo. Portarli in uno spazio pubblico o in un museo, significa riconoscerne il valore di laboratorio estetico e politico, luoghi di negoziazione come le città e gli spazi sociali, sottraendoli all’etichetta folclorica. Ma soprattutto riconoscere alla fotografia prodotta in Africa intenzioni, format e processualità affrancata dalle categorie invalse in Occidente. Cambia anche la percezione: non più fotografie “etnografiche” ma opere d’autore che hanno influenzato l’intera storia visiva del Novecento e del Nuovo Millennio, dall’arte contemporanea all’editoria, dalla pubblicità al fashion design».

Napoli non è solo cornice, ma parte integrante del progetto. In che modo la città ha influito sul disegno curatoriale?

«Napoli è una città-mondo, stratificata e meticcia, “porosa” come dice Benjamin e inclusiva. “Involontaria” come la descriveva Anna Maria Ortese, ma soprattutto un laboratorio culturale multietnico, un luogo centro di elaborazione di nuove soluzioni espressive e identitarie come lo sono le grandi città africane, all’insegna della precarietà e della metamorfosi continua. L’integrazione – diventata sinergia – fra Napoli e la dimensione africana della fotografia è testimoniata anche dal coinvolgimento attivo nel progetto di importanti istituzioni territoriali, come l’Università l’Orientale e l’Università di Napoli Federico II, che da lungo tempo dedicano particolare attenzione ai vari aspetti del continente africano. A questo si aggiunge l’inserimento dell’iniziativa nel programma delle celebrazioni di Neapolis 2500.

La sua storia mediterranea, commerciale, sociale e culturale, caratterizzata da derive approdi, tensioni e riconciliazioni, la rende luogo ideale per ospitare una riflessione sull’Africa contemporanea. Il progetto dialoga con l’anniversario millenario della città non in chiave autocelebrativa, ma come occasione per confrontarsi con le proprie ombre: il colonialismo, subito nel corso dei secoli e con il suo ruolo di porto coloniale, città ospite della Mostra Coloniale del 1934 e della prima Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare nel 1940, e quindi produttore e distributore di un immaginario esotico del continente africano, le disuguaglianze, i flussi migratori, la musica e la cultura multietnica.

Grazie al lavoro di ricerca e organizzativo fra musica, arte, cinema e altre forme espressive portate avanti da Andrea Aragosa e dalle associazioni Black Tarantella e Black Art – che producono anche la mostra Sole Nero – in collaborazione con numerose istituzioni pubbliche e private del territorio, ma anche nazionali e internazionali, la città campana ha ospitato importanti eventi come Il Cono d’Ombra. Narrative Decoloniali (2022), Sacri Spiriti. I Songye nella Cappella Palatina (2022), Napoli e l’Africa (2023) per citarne alcune».

La fotografia africana alterna ritratti intimi e potenti a immagini intrise di politica. Quali criteri vi hanno guidato nel restituire questa densità senza ridurre le opere a pura estetica?

«Innanzitutto, la mostra e il catalogo “problematizzano” la definizione di fotografia africana, in quanto è una forzatura, trattandosi di una produzione che riguarda 54 paesi di cui molti con una doppia storia e traiettorie socio-culturali molto diverse. E’ una semplificazione che sottende però pensieri e visioni figlie di una narrazione storica occidentale pregiudiziale e soprattutto riduttiva anche rispetto a una prospettiva contemporanea che deve necessariamente prevedere la dimensione diasporica e globalizzata.

La scelta è stata quella di mantenere intatta la tensione tra gli esiti formali, le scelte tecniche, i registri espressivi e l’urgenza politica, che traducono anche le diverse e molteplici storie dei vari paesi africani coinvolti. Importante considerare anche la dimensione “laboratoriale” di questa fotografia, l’attitudine sperimentale, che proviene anche dalla giovinezza di questi paesi: di cui il 90% circa hanno poco più di 60 anni di vita. A questo va aggiunta la caratteristica di molte foto e le peculiarità dei fotografi, che lavoravano su commissione (ritrattistica) e non avevano ambizioni di carattere “autoriali”, apparse solo successivamente con diaspora, prese di coscienza e l’impegno politico in paesi come il Sudafrica (che ha conquistato l’indipendenza solo nel 1994).

Non si tratta di illustrare temi, ma di mettere in scena l’ambiguità fertile delle opere, la polifonia dei punti di vista, che si portano dietro anche una realtà storica. Abbiamo cercato di evitare al visitatore, cornici interpretative univoche, lasciando emergere la stratificazione dei significati.

La finalità era anche quella di affrancarsi dagli schemi e dalle categorie in cui sono state forzate le opere prodotte nel continente africano nel corso di lunghi anni, prima del meritorio lavoro di curatori, critici e saggisti come Rasheed Araeen, lo stesso Simon Njami e Okwui Enwezor e pubblicazioni di ricerca critica come Third Text, Revue Noire e NKA, per citarne alcune».

Il progetto prevede anche una seconda fase dedicata al suono e al rito. In che modo immagine e dimensione sonora si completano?

«Il progetto va oltre la dimensione espositiva ed editoriale, ed intende presentare una dimensione più ampia della capacità espressiva e creativa prodotta nel continente africano. Soprattutto intende infrangere l’altro stereotipo legato al concetto di “Belle Arti”, come hanno fatto mostre storiche come Africa Remix di Simon Njami e Making Africa di Okwui Enwezor, che ampliavano il discorso dall’arte alla musica, alla letteratura, al cinema e addirittura alla moda e al design. Perché l’arte prodotta in Africa è intesa in maniera omnicomprensiva, sincretica dai suoi autori, senza recinti critici.

La fotografia africana è spesso inseparabile dal contesto performativo e processuale, cerimonie, danze, feste, musica e richiama geneticamente “Traduzioni” in altre forme linguistiche come letteratura, poesia e musica. La volontà della mostra è quella di rendere la dimensione di “opera d’arte totale” africana. La musica e la “Musicality” (che comprende anche i testi ecc…) caratterizzano fortemente la cultura africana, diventando spesso strumenti di lotta politica come la storia ci ha insegnato, grazie a figure come Fela Kuti e Miriam Makeba (che è sepolta a Castel Volturno, a Napoli).

Inoltre Napoli è stato un laboratorio sonoro multietnico, oltre ad adottare sonorità africane, blues, jazz e rap con i suoi artisti, ha ospitato numerosi protagonisti della musica del continente africano e black: dalle collaborazioni di Enzo Avitabile come quelle con James Brown e Africa Bambaata già negli anni 80, a concerti e produzioni organizzate da Andrea Aragosa di artisti come Hugh Masekela, Mory Kante, Manu Dibango, Yousson Ndour, la suddetta Makeba ecc…Integrare il suono significa restituire questa dimensione immersiva, rompendo la rigidità istituzionale e stimolando anche una riflessione sul ruolo e le funzioni del museo oggi, fra occidente e Africa. Il rito, come la fotografia, è un dispositivo di memoria e di comunità.

La seconda fase estenderà la mostra in uno spazio esperienziale (in Italia e all’estero), dove immagine e suono, dimensione estetica e quella spettacolare convivranno e genereranno un paesaggio sensoriale capace di evocare la dimensione sinestetica dell’esperienza africana».

Molti artisti africani vivono oggi tra più continenti. Come incide questa condizione nomadica sul loro sguardo?

«La mostra dovrebbe riuscire anche a mostrare l’evoluzione dello sguardo e del pensiero che lo ha accompagnato. Da una volontà militante e di rivendicazione caratteristica degli anni ‘60, immediatamente successivi all’indipendenza, in cui si rivendicava fortemente “un’africanità” troppo a lungo schiacciata per poi passare gradualmente a una visione più ampia, per raggiungere il punto di vista della nuova generazione di artisti fotografi africani e della diaspora, che vogliono essere considerati semplicemente artisti, alla stregua dei loro colleghi dei vari paesi e continenti, senza connotazioni etniche, geografiche e di lingua.

La mobilità, la diaspora hanno giocato un ruolo determinante nel cambio di registro, dando vita a uno sguardo ampio e stratificato, che non rinnega le origini ma le ibrida con le nuove realtà ed esperienze. Fonde iconografie e suggestioni e rompe con cliché come quello “dell’originalità” africana (un fotografo africano che vive a Oslo come si deve considerare?) fatti deflagrare da mostre come Africa Remix, How We See Us ecc..

L’ibridazione imposta dalla globalizzazione, la koinè linguistica indotta dall’ipermobilità e dall’iperconnessione contemporanea, hanno investito anche la creazione proveniente dall’Africa, che ha mantenuto una sua spiccata originalità. Questo vasto paradigma di tematiche verrà affrontato in maniera sistematica anche da manifestazioni internazionali prossime come la Biennale di Venezia 2026 e Documenta di Kassel nel 2027, per citarne due. Una creazione che anche in fotografia tiene uniti armonicamente tradizione e innovazione, storia e produzione di futuro.

Alla ricchezza e articolazione di questo contesto, contribuiscono anche altri fenomeni, come quello del “Black Atlantic”, dell’Africa diffusa e ibridata nella dimensione artistica, culturale e religiosa, che riguarda gli Stati Uniti ma anche altre aree come quella tropicale e il Brasile. Nella terra carioca un’interessante riflessione è sviluppata da Bonaventure Ndikung, il curatore dell’attuale Biennale di San Paolo 2025 e dell’Haus der Kulturen der Welt di Berlino, riflessione già impostata anche da Adriano Pedrosa (curatore della Biennale di Venezia edizione 2024) con la mostra Afro -Atlantic Histories».

Il titolo Il Sole Nero richiama simboli mistici e letterari. In che misura questo ossimoro – un sole oscuro che genera nuova luce – può diventare uno strumento per comprendere l’Africa al di là del cliché del “continente oscuro”?

«Sicuramente è un tentativo di infrangere cliché legati all’idea dell’Africa come luogo oscuro e fuori dalla storia e quindi dall’evoluzione dell’umanità, che dai primi sbarchi europei nel continente nel XV secolo hanno sviluppato uno storytelling negativo e apocalittico (si parla anche di “Afrocalisse”), grazie anche a illustri sostenitori (Hegel e le sue compendiose Lezioni sulla filosofia della storia in primis) sono giunte fino ai giorni nostri. Ma anche l’oscurità, l’anonimato che ha colpito l’arte africana fino alla seconda metà del XX secolo (arte senza autore né classificazione storica) nonostante avesse ispirato molti protagonisti delle cosiddette Avanguardie Storiche, Picasso in testa. Anonimato che ha colpito anche molti fotografi in mostra, poi divenuti “autori” di riferimento.

Il titolo della mostra, che evoca dimensioni mistiche e letterarie diverse, è stato concepito da Simon Njami che lo illustra così: “Richiama un simbolo ambivalente. Il sole nero è un simbolo del misticismo germanico reinterpretato in chiave ideologica. La svastica, in origine simbolo cosmico di rotazione e trascendenza, è stata deformata da letture oppressive. Con questo titolo intendiamo restituirle il significato originario, liberandola da sovrascritture storiche. Il nostro Sole è quello evocato dallo scrittore ivoriano Ahmadou Kourouma, autore de ‘I soli delle indipendenze’, che hanno brillato sull’Africa… nera negli anni Sessanta”».

Visitabile fino al 24 settembre 2025, Il Sole Nero non si limita a esporre immagini: attraversa l’oscurità e ne restituisce la luce. È una mostra che obbliga a disimparare ciò che si credeva di sapere, a riconoscere le zone cieche del nostro sguardo, a scoprire che la luce non è l’opposto del buio ma la sua conseguenza. In queste fotografie non c’è un’Africa da contemplare, ma un dialogo che ribalta le gerarchie della visione. E se guardare significa sempre esercitare un potere, qui lo spettatore è chiamato a cederlo, a lasciarsi attraversare da un sole che brucia perché è nero.