-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

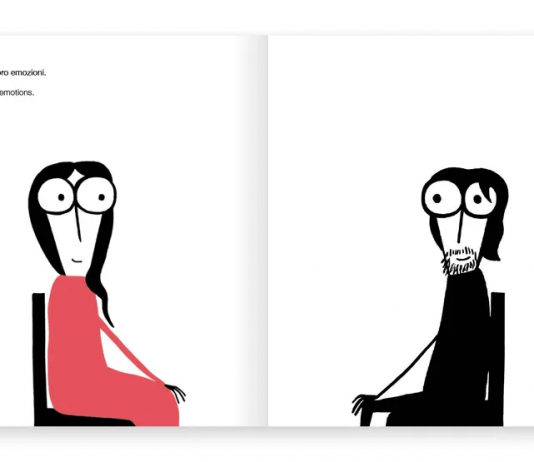

Dove finisce l’arte senza l’arte? Un libro ne traccia la traiettoria

Libri ed editoria

di redazione

L’arte senza l’arte – Mutamenti nella realtà analogicodigitale, edito da Maretti, è l’ultimo libro di Raffaele Gavarro, storico dell’arte, critico d’arte e curatore, e docente di Storia e Teoria dei Nuovi Media all’Accademia di Belle Arti di Roma. Il saggio muove da una domanda iniziale: Cos’è accaduto all’arte di oggi da renderla tanto diversa dal passato? Da questa questione si dipana – con scrittura fluida e scientifica (nonché ricca di esemplificazioni e “case history”) un percorso nell’arte come entità che aderisce alla rivoluzione tecnologica e sociale nella quale siamo immersi, “mostrando essa stessa i segni di un mutamento che non è solo riconducibile a fattori di tipo linguistico o formali, ma che insiste fin dentro la natura del suo ruolo e delle sue funzioni”, passando dall’estetica all’etica, fino a farsi politica, come racconta uno dei dieci capitoli che compongono il libro.

L’arte senza l’arte; l’intervista

Uno dei capitoli più interessanti de “L’arte senza l’arte” è quello intitolato “La modalità meme nell’arte attuale” in cui descrivi precisamente come l’effetto tsunami-spazzatura delle immagini che quotidianamente ci invadono (e dalli quali consenzientemente ci lasciamo travolgere) si ripercuotano anche nel display espositivo “tradizionale”. Tralasciando quello che è successo in questi mesi in fatto di realtà aumentata e mostre online, e nell’aumento esponenziale di discutibili propaggini estetiche generatisi per “imitazione” da una realtà all’altra, pensi che una volta tornati alla “normalità” sarà difficile riformulare un display libero da questa cultura? Nonostante il mantra del “niente sarà più come prima”, che a sua volta si è propagato come un meme nei cervelli annientati dalla comunicazione.

RG – «Il Web è diventato un linguaggio. Le immagini che vi circolano, i testi, i giochi, gli emoji, i meme, e così via, sono il suo alfabeto, la sua grammatica, la sua sintassi, i suoi segni. Come linguaggio ovviamente sta crescendo e cambiando, adattandosi alle nostre necessità, ma anche alla sua stessa struttura che continua ad espandersi assumendo nuove funzioni, che non sono solo quelle della comunicazione. Basta pensare alle machine learning, a come apprendono e a come cambiano in base alle conoscenze che acquisiscono. Altrettanto ovviamente, come tutti i linguaggi quello del Web influisce sugli “oggetti” che determina nominandoli, o ri-nominandoli, e questo ha influenza anche sulla parte analogica. Tutto il libro tiene infatti conto di una premessa, che è una condizione fondante oltre che fondamentale, e che è espressa già nel sottotitolo, e cioè che la realtà, l’ambiente nel quale siamo, come il tempo, sono analogicodigitali. Hanno cioè una duplicità, tanto coerente che concorrente, fatta di materia analogica e di materia digitale. Questo significa che noi stessi viviamo una continua mobilità tra questi due piani, molto spesso senza più riuscire a distinguerli. L’arte ovviamente è parte, per nulla passiva, di questo processo, e non solo perché la stragrande maggioranza di ciò che circola nel Web sono immagini, ma proprio per la natura linguistica dell’arte, o meglio per essere un linguaggio che nel corso dei secoli ha assunto un’autonomia che è divenuta sempre più netta con l’affrancamento dalla rappresentazione mimetica. Qualcosa non così dissimile da quello che sta avvenendo per il Web. Quando nel libro parlo di “modalità meme” non intendo affatto riferirmi ad opere banalmente costruite come meme, ma appunto rifletto su come questa modalità linguistica digitale sia divenuta parte del processo linguistico dell’arte, tanto analogica che digitale (in un senso reversibile e reciproco), legandola soprattutto alla sua origine dawkinsiana, e cioè a quella di un replicatore culturale che produce un’evoluzione culturale. Certamente questo processo è parte tanto dell’elaborazione dell’opera d’arte che della successiva fase espositiva. Il display delle mostre ne è stato molto influenzato e a questo proposito faccio qualche esempio, che se pure diversi tra loro non sono contradditori. Quello che ci è capitato in questi mesi, e che stiamo ancora vivendo, ha innanzitutto dimostrato la necessità del digitale, ma anche l’altrettanto necessaria reciprocità che quest’ultimo ha con l’analogico. Io credo che siamo stati costretti ad uno step evolutivo, per così dire, ma che ha prodotto non tanto un cambiamento concreto delle cose, quanto la necessità di comprendere meglio la natura e il senso dell’ambiente nel quale siamo, ma anche di noi stessi al suo interno. A questo proposito la frase “niente sarà più come prima” esprime prima di tutto una paura, che direi ampiamente giustificata, e che riguarderà soprattutto le condizioni socioeconomiche nelle quali ci troveremo, che vedranno un ulteriore indebolimento di quelle fasce sociali costrette ai margini, e che comporterà ovviamente un analogo processo di regressione culturale. La politica ha oggi un’enorme responsabilità nei confronti del nostro futuro, e l’arte, direi la cultura tutta, deve dimostrarsene consapevole prendendosi le proprie responsabilità».

Nel libro scrivi dell’atto del selfie come l’attestazione più banale della quotidianità e della contemporaneità. Pochi giorni fa il film “Selfie”, girato interamente in smartphone, è stato premiato come miglior documentario ai David di Donatello. Il regista Agostino Ferrente, ha raccontato che la sua idea era “Non raccontare quello che i ragazzi di Napoli vedono (che ormai tutti conosciamo) quanto gli occhi che guardano, che spesso possono fare solo quello, guardare”.

Pensi che sia possibile, ribaltando l’uso del mezzo, ribaltare anche la “linearità” che pervade l’arte di oggi?

RG – «Il selfie è anch’esso divenuto una modalità linguistica, e come tutto ciò che prende forma nel Web ha un corrispettivo nell’analogico: Narciso che si specchia, ritratti e autoritratti nella storia dell’arte e della fotografia, e così via. Ma è chiaro come oggi il selfie sia divenuto qualcosa di diverso. Vorrei però precisare meglio che la sua banalità non è tanto determinata dalla quantità, quanto proprio dal suo darsi come gesto tipico del quotidiano. Il selfie è in tal senso un sintomo della banalità della contemporaneità, ma è inteso in tale modo perché della contemporaneità non riusciamo ad estrapolare, e a comprendere, quelli che sono i suoi elementi caratterizzanti. Ci limitiamo ad identificare la contemporaneità con il presente, ma non è così. Non lo è mai stato. Ferrente fa un’operazione documentaria e artistica notevole, utilizza il selfie per cercare di andare oltre l’autorappresentazione dei ragazzi del Rione Traiano di Napoli e farci guardare quella realtà che è invisibile ai loro stessi occhi, che in fondo guardano solo se stessi, appunto attraverso il selfie. L’arte del nostro presente, dell’epoca analogicodigitale, ha assunto questa funzione, non più estetica, né tantomeno estetizzante, ma appunto ponendosi come strumento (certamente non l’unico) di comprensione e di conoscenza, e quindi assumendo una funzione etica».

Nel volume descrivi anche l’aspetto mitologico dell’arte contemporanea, nel senso – mi viene da dire – sia del naturale che dell’artificiale: naturale quando l’azione ha a che fare (semplifico) con la vita dell’uomo; artificiale quando ha a che fare con la tecnologia che – però, concludi – si dimostra senza tempo e senza destinatario preciso. Quindi fallimentare?

RG – «Il mitologico come fondamento è l’altra strategia, insieme alla modalità meme, che l’arte del presente adotta per relazionarsi al mondo, cercando non tanto un supporto giustificativo alle ragioni del proprio fare, ma un elemento di vera e propria fondazione.

Nel libro faccio esempi di artisti e di opere che trovano questo fondamento in un passato storico, ma anche immaginato, che può essere artistico, ma anche di provenienza scientifica, come ovviamente ci sono casi che lo individuano nelle nuove tecnologie.

Ma la cosa interessante non è tanto la natura dell’elemento individuato, quanto proprio la sua trasformazione in qualcosa di mitologico, che ovviamente assume in tal senso anche una qualità simbolica. È questo processo ad essere decisivo come strategia, perché, come per la modalità meme, comporta per l’arte un uscire da sé e un rientrare in sé, che la mette nelle condizioni di essere parte determinante del mondo nel quale – che piaccia o meno, che sia capita o meno – occupa un posto. E lo intendo sia materialmente, dal punto di vista analogico, sia quando, come immagine, diviene parte della materialità del digitale».

Nel capitolo “L’arte senza l’arte” parli dell’arte italiana che mantiene una “necessità di confronto con la storia” rispetto a colleghi globali più orientati al futuro, e poi lucidamente descrivi una situazione di mancato sostegno a scuola e ricerca, disomogeneità nella gestione dei musei d’arte contemporanea. Come se il futuro ci fosse negato a prescindere, visto che manca una visione… Oggi scriveresti una conclusione diversa? Dopo l’esperienza della pandemia abbiamo chiuso un’epoca, o l’abbiamo semplicemente espansa al punto che sarà sempre più complesso immaginare punti di frattura, vie d’uscita, atti di sovversione rispetto all’informatizzazione da una parte e al dominio del “credo” scientifico dall’altro?

RG – «In Italia viviamo un’anomalia, a causa della quale il contemporaneo subisce un vero e proprio ostracismo, che è culturale, ma che è altrettanto sociale e che ha, in tutta evidenza, la sua origine nella politica, incapace (almeno) di confrontarsi con la cultura del proprio tempo, o più semplicemente di tenerne conto. Se dovessi usare una frase che sintetizzi quest’anomalia, essa sarebbe: la nostra storia dell’arte è la nostra arte. Ed è questa, e in questi termini, che viene venduta come prodotto turistico. Dal giusto tutelare il patrimonio artistico (e il paesaggio), come dice l’art. 9 della Costituzione, siamo passati a farne una leva economica con l’aggravante di circoscrivere ad esso la nostra identità. Ma noi non siamo solo quello che abbiamo ereditato, siamo anche ciò che realizziamo oggi, o appena ieri. E non siamo solo la bellezza delle opere del passato o quella creata dalla moda o dal design nel presente. Negli ultimi trent’anni tutto ciò che appartiene al ricercare, da quello scientifico all’umanistico e all’artistico è stato retrocesso politicamente, economicamente e culturalmente, al gradino più basso. No, oggi non scriverei una conclusione diversa, anzi. La pandemia ha dimostrato tutta la fragilità di un’economia basata sul turismo, la gravità della totale esclusione dalle tutele di chi lavora nella cultura contemporanea, come la precarietà della stragrande maggioranza dei ricercatori di tutti i campi. Ha dimostrato la debolezza del sistema scolastico, delle università e dell’alta formazione artistica, che negli anni hanno visto una diminuzione degli investimenti che dire irresponsabile è poco. Così come per la sanità, alla quale si sta cercando affannosamente di rimediare. Abbiamo davanti un periodo difficile nel quale non riusciremo a risolvere tutto e subito, ma nel quale possiamo lavorare sui fondamentali, i cui risultati saranno apprezzabili fra cinque, dieci anni. Una politica che avesse imparato qualcosa da quello che ci è capitato, non si farebbe scappare l’occasione. Ma è una cosa che dovrebbe essere chiara a tutti noi, direi a tutti noi per primi. Per rispondere alla tua ultima domanda, non credo che con la pandemia si sia chiusa un’epoca. Quale poi? E non credo che ci siano separazioni tra nuove tecnologie, scienza e cosiddetto umanesimo. Tutt’altro. Il territorio che abbiamo davanti non ha confini fissi, ma membrane tra l’uno e l’altro molto osmotiche. È questa l’eccezionalità di questa epoca. Sono tra l’altro convinto che l’arte, anzi meglio, l’arte senza l’arte, sia oggi un medium decisivo. Per concludere la metafora: l’arte è, e sarà, la spinta (ὠσμός) termica o elettrica dei processi osmotici in atto e di quelli che verranno».

Raffaele Gavarro,

L’arte senza l’arte – Mutamenti nella realtà analogicodigitale,

Maretti Editore, 2020

Euro 18

.jpg)