-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

I tratti autosabotanti: intervista a Jonathan Bazzi

Libri ed editoria

Si chiama “Febbre”, edito da Fandango Libri, ed è il romanzo finalista della LXXIV edizione del Premio Strega. Lui è Jonathan Bazzi, nato a Milano nel 1985, cresciuto a Rozzano, estrema periferia sud della città. Laureato in filosofia, ama i gatti. Nel suo romanzo frantuma i luoghi comuni, ne fa sabbia per costruire sogni. Lo scrive a chiare lettere: «L’HIV è una mia caratteristica reale, incontrovertibile. Una delle tante». Ma a Jonathan non interessa il pregiudizio o l’idea di essere “bollato” come “autore sieropositivo”. Vuole dirlo a tutti e lo scrive in un articolo del 2016. La sua libertà in un atto irriverente. La sua libertà in una scelta che in molti – forse – vorrebbero fare senza nascondersi, senza “lasciare tutto com’è”.

Ma Jonathan Bazzi ci racconta molto di più. Sarebbe riduttivo disossare il suo romanzo e restituirlo al pubblico nella sola veste di “storia di un omosessuale”. Jonathan ci mette la faccia, tutta la sua timidezza e la sua umanità. Ci racconta del bambino invisibile che è stato, come tanti, forse troppi. “Febbre” è un collasso di voci: tutti i personaggi si svelano davanti ai lori limiti, alla violenza che li divora nella possibilità di diventare qualcos’altro. “Febbre” ha a che fare con la verità, e dunque con la giustizia.

Noi lo abbiamo intervistato il 31 luglio 2020 a Castelbasso, in occasione della rassegna allestita dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture presieduta da Osvaldo Menegaz, in collaborazione con il FLA, Festival di libri e altre cose di Pescara, diretto da Vincenzo D’Acquino.

“Febbre” è un libro di voci, di afflati rubati all’esistenza che racconti: tua madre, tuo padre, i tuoi nonni, gli amici, i medici, il tuo compagno Marius. Eppure, fra le parole, si fa spazio sempre la voce del bambino “ferito”, non visto, a cui l’adulto sottrae sempre qualcosa, manipolandolo. Tant’è che dedichi questo libro “ai bambini invisibili”. Di cosa non bisognerebbe mai privare un bambino?

«Del tentativo di sintonizzarsi con il suo sguardo, le sue domande, i suoi sogni, che non è detto che siano quelli che noi abbiamo in testa. Il bambino di cui racconto nella trasposizione letteraria della mia infanzia – e che sicuramente sono stato io – per certi versi non è stato visto. L’attenzione è stata presa da altre cose, da situazioni della vita complicate. C’è anche stata la scarsa disponibilità nel riconoscere le caratteristiche che questo bambino aveva e che erano diverse dal contesto familiare e dal luogo – Rozzano – in cui ho vissuto. Questa esperienza credo mi accomuni a quella di molti bambini di cui poco si dice».

Racconti la sieropositività, l’omosessualità senza filtri, l’emarginazione che può scaturire dal giudizio sociale. Ma in questo libro c’è molto di più. Sembrerebbe limitativo – se non offensivo – restringere solo a questo tema il cuore del tuo romanzo. Infatti il tuo proclama al mondo arriva il 1° dicembre 2016. Scrivi un articolo e lo dici a tutti che sei «un sieropositivo che si lascia individuare, che racconta più che lasciare immaginare». Fai della precisione la tua arma. Che cosa ti ha insegnato questo tipo di approccio alla vita?

«La precisione è il frutto dei miei studi, della mia formazione: sono laureato in filosofia. Ho amore per l’esperienza e per le strutture essenziali che essa esprime. La precisione è anche disponibilità ad andare fino in fondo nel narrare, nel rendere conto, nell’esplorare dei temi. La precisione consente di trasformare un’esperienza individuale in interesse collettivo. La rende universale».

Parole dirette, nel tuo romanzo: megalomane, egocentrico, vanaglorioso, esibizionista, ricchio’, femminiell’, frocio, fri’ fri’. Il professore e latinista Ivano Dionigi, nel suo libro “Parole che allungano la vita”, scrive che “la parola oggi è ridotta a chiacchiera”, in un “presente imprevisto, inaudito, estraneo, invadente attorno a noi e dentro di noi”. Quali sono le parole più urgenti, secondo te, di cui dovremmo riappropriarci per avere un tempo più umano?

«Dubbio. Questa è la parola. Viviamo in un tempo in cui i mezzi di comunicazione ci stanno dando sempre di più la possibilità di fare cose che prima non erano possibili. Però, uno degli effetti controversi, è quello di dover prendere immediatamente posizione e anche scagliarsi contro qualcuno o qualcosa. C’è la tendenza ad avere un po’ sempre delle risposte pronte, senza riconoscere che molte cose non si sanno. Sui social – che io stesso frequento molto – c’è l’abitudine ad affermare perentoriamente e manca la presa di coscienza di non conoscere un tema, un argomento, per andare poi ad approfondire, prendendosi del tempo».

“Febbre” affronta anche il tema della funzione genitoriale, dei retaggi culturali che ingabbiano le figure della madre e del padre dentro destini già scritti. E dentro ci sei tu: «il precipitato imprevisto di una storia durata niente». È questa la tua ferita più grande?

«Credo che lì ci sia sicuramente una ferita, ma crescendo si impara a vedere ogni cosa come un profilo, una fisionomia, soprattutto un insieme di qualità che ha dato e dà una direzione in cui stanno le cose negative ma anche delle cose positive. Ad esempio, essere cresciuto come un bambino invisibile mi ha portato a maturare una tensione verso lo sguardo degli altri che non avrei maturato altrimenti. Credo che anche la forza del mio desiderio sia stata accresciuta dall’aver sperimentato certe situazioni. Devo alle circostanze della mia infanzia il fatto di non accontentarmi di soluzioni mediocri e sbrigative nel condurre la vita».

«Si può essere padri anche senza effetti speciali» è una dura scoccata. Quale dimensione della figura paterna credi oggi manchi o sia stata fagocitata dal ruolo materno?

«Molto deve essere ancora fatto nel vedere tutte quelle possibilità che il maschile, e dunque il paterno, si nega in prima persona. Tenere per sé l’autorità, la disciplina, relegando invece la dolcezza, la comprensione, la dimensione della cura alla figura femminile. Spero che il futuro sia sempre più improntato a una sovrapposizione, ad un intreccio di questi poli, frutto di una gestione culturale che può essere rivisitata».

Da piccolo avevi paura che papà non venisse a prenderti e che tua madre non si ribellasse alla violenza degli uomini che sceglieva. Oggi di cosa hai paura?

«Ho paura di me stesso. Ho dei tratti autosabotanti. Ho difficoltà nel coltivare l’autostima, l’autodeterminazione. Faccio fatica a portare avanti dei progetti, se non sono affiancato da presenze che periodicamente mi rincuorano, dicendomi che quello che sto facendo va bene. Sono riuscito a marcare una distanza – certo – allontanandomi dal mio ambiente, da quello che non mi piaceva. Certe eredità, però, te le porti dietro».

«Giustizia è che almeno tutti sappiano la verità». Irrompe questa frase, nel tuo libro, quasi fosse urlata al megafono. Oggi qual è la verità di Jonathan?

«La verità è che è possibile appropriarsi dei termini del discorso, anche delle proprie caratteristiche vergognose ed invalidanti. È possibile rimetterle in circolo con delle qualità diverse, con un segno nuovo, creando un cambiamento sia per sé sia per tutti quelli che si riconoscono in una determinata esperienza. Andare in giro con un nuovo stile sulla scena del mondo, con il proprio tratto distintivo».

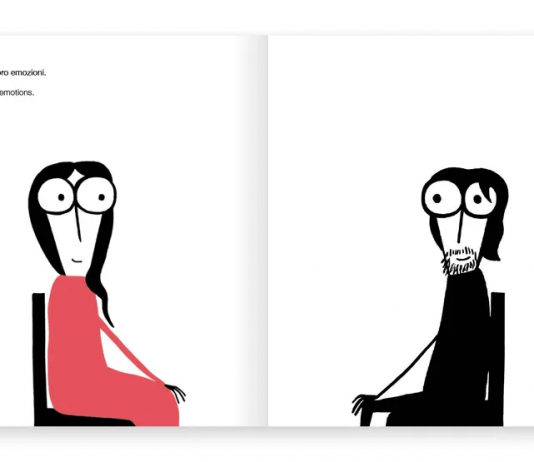

.jpg)

[…] del FLA – Festival di Libri e Altrecose e della Fondazione Menegaz. Foto gentilmente concessa da Alessandra Angelucci . Da sinistra Vincenzo D’Aquino, direttore del FLA, e Jonathan […]