-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

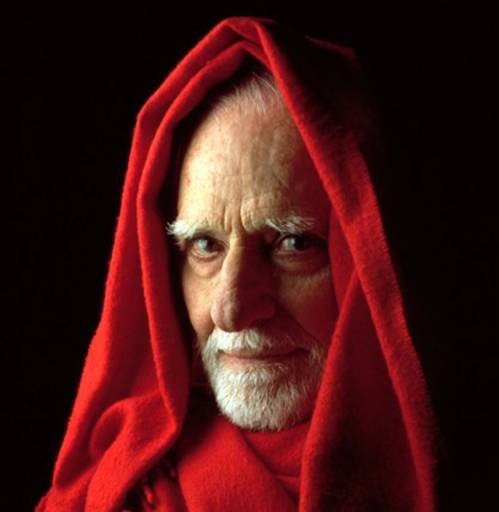

QUANDO SI SCHERZA BISOGNA ESSERE SERI

Personaggi

L’aforisma del Marchese del Grillo ben riassume la carriera e il pensiero di un maestro crudele. Che parlava degli italiani agli italiani. Un ricordo per il regista Mario Monicelli. Mentre il “suo” Paese non ha perso l’occasione per tacere in occasione del suo suicidio...

sguardo. Feroce ironia. Mai un compiacimento. Mai una furberia o una sequenza

ricattatoria. Eppure era un intellettuale che parlava a tutti, Mario Monicelli (Viareggio, Lucca, 1915

– Roma, 2010), ultimo testimone di una stagione di maestri che coniugavano

impegno sociale e leggerezza popolare al contempo, creatori di immagini iconiche

scolpite nella memoria collettiva del Paese. Un artista nazional-popolare,

nella sua più alta e gramsciana accezione.

Sembravano film leggeri o solo autoironici, i suoi. In realtà,

valgono più di qualsiasi trattato di sociologia. Perché Monicelli è riuscito a

cogliere meglio di chiunque altro la vera anima degli italiani, sin dai tempi neorealisti,

quando affrontava con la commedia, in coppia con Steno e con una maschera come quella di Totò, diversi temi sociali come

la crisi degli alloggi (Totò cerca casa,

1949), gli stenti e i sotterfugi nella Roma del dopoguerra (Guardie e ladri, 1951), i problemi della

burocrazia e la prepotenza al lavoro (Totò

e i sette re di Roma, 1952), le tensioni sociali e politiche di metà anni ‘50

(Totò e Carolina, 1955).

In seguito, il grande Mario non ha fatto altro che mostrare

l’homo italicus nei suoi più bassi

istinti, denunciandone e deridendone usi e costumi, dal boom economico alle

soglie del nuovo millennio. Il bisogno di trasgredire la norma e le regole,

come chi cerca maldestramente di rubare pur di non lavorare (I soliti ignoti, 1958). La patologica

ricerca di scorciatoie, come quella di chi arriva persino a chiedere aiuto ai

poteri occulti e alla massoneria pur di trovare “il posto” al proprio figlio (Un borghese piccolo piccolo, 1977). L’arretratezza

morale di costumi dei proletari meridionali (La ragazza con la pistola, 1969) e la ristrettezza mentale della

classe operaia settentrionale (Romanzo

popolare, 1974). La disperata voglia di divertimento a tutti i costi, di

chi vuole sfuggire alla solitudine (Risate

di gioia, 1960), e all’amarezza della propria inettitudine (Amici miei, 1975). L’ipocrisia delle

famiglie italiane, che si riuniscono a Natale solo per rispettare le tradizioni

(Parenti serpenti, 1992) o che sono in

perenne conflitto (Panni sporchi,

1999).

A ben guardare, questa tipologia di italiota affonda le radici nel passato, era cioè già presente prima

ancora che l’Italia venisse unita, prima di divenire tratto dominante e

caratterizzante della stessa nazione italiana. Basti pensare alla scalcinata e

buffa compagnia di freak medievali de L’Armata

Brancaleone (1966) o a quello che è l’antesignano dell’italiano moderno, Il Marchese Del Grillo (1981), il nobile

papalino di inizio Ottocento, campione di burle, che si divide tra il palazzo

di famiglia e le bettole, tra un’udienza pontificia e le frequentazioni con gli

atei “franzosi”, tra una guardia a Castel Sant’Angelo e le belle popolane.

Rompendo con disinteresse una poltrona del Seicento per bruciarla nel camino,

afferma con menefreghismo: “Io se potessi

sfascerei tutto! Vaffanculo il Cinquecento, il Seicento, il Settecento! Come

dite voi francesi? Merde a tout le monde!”.

Questa strafottenza del vivere è forse per Monicelli la

peculiarità che più caratterizza gli italiani e ha la sua massima espressione

nelle descrizioni del Capodanno, il momento per eccellenza dello svago a tutti

i costi. Come quello di Risate di gioia,

in cui le due vecchie comparse del cinema Antonio (Totò) e Tortorella (Anna

Magnani) si ritrovano soli e disperati, mentre tutta la città è in preda ai

folli festeggiamenti a cui nessuno intende rinunciare. Trent’anni dopo non vi

rinunceranno neanche quei terribili figli della provincia ipocrita e perbenista

di Parenti serpenti, che mangiano e

ballano spensierati in una balera kitsch mentre i genitori muoiono da soli in casa

per loro volere. I personaggi monicelliani sono dunque non-eroi, cialtroni sconfitti

dalla vita, persone comuni che non intendono rassegnarsi a un’esistenza grama.

Persino quando ritrovano la dignità in uno scatto d’orgoglio, decidendo di

sacrificare la propria vita, vengono beffardamente ritenuti dei vigliacchi da

coloro i quali devono a loro la salvezza (La

Grande Guerra, 1959). Forse soltanto le donne, sembra dire il maestro, se unite,

possono riscattare gli sbagli e le incapacità degli uomini (Speriamo che sia femmina, 1986).

Celebre è l’alterco in una ormai storica trasmissione

televisiva del 1977 con un giovane regista, reduce dal sorprendente successo

della sua opera prima girata in Super8, Io

sono un autarchico, che, in maniera molto arrogante e irrispettosa, gli rinfaccia

di rappresentare il sistema degli studios e di essere l’esponente di punta di

quella commedia all’italiana razzista e diretta solo allo stomaco dello

spettatore. Il grande regista ribatte serafico al giovane di essere nient’altro

che un proprio epigono, e di fotografare la società contemporanea al pari di

come aveva fatto lui negli anni precedenti. La storia, come spesso capitava,

gli ha dato ragione: Nanni Moretti

ha raccontato l’Italia e gli italiani degli ultimi trent’anni in maniera non

dissimile da come aveva fatto il maestro viareggino.

Anche negli ultimi tempi, intervistato, Monicelli continuava

a ripetere quanto fosse schifato dalla volgarità dell’Italia contemporanea,

quanto vuoto trovasse nella società e nel cinema di oggi. Riteneva stupidi gli

italiani perché continuano a votare Berlusconi invece di prenderlo a calci nel

sedere. E lo diceva senza peli sulla lingua, senza giri di parole. Seguitava cioè

a fare a voce quel che aveva fatto in 75 anni di carriera (!) con la macchina

da presa. Fino all’ultimo. La battaglia più recente è stata contro i tagli alla

cultura e al mondo del cinema da parte del governo. Malato, ricoverato in ospedale,

ha scelto da solo il momento di accomiatarsi dalla vita. Diceva: “La vita non è sempre degna di essere

vissuta, se smette di essere vera e dignitosa non ne vale la pena”. Al

contrario di molti suoi personaggi, Mario Monicelli è stato coerente fino all’ultimo.

Chapeau!

Monicelli

fumettaro

La

Commedia all’italiana a Vienna

giulio

brevetti

[exibart]

.jpg)

-“La vita non è sempre degna di essere vissuta, se smette di essere vera e dignitosa non ne vale la pena”.-

beh in effetti passare la vita incazzati a filmare le pochezze del cosiddetto ‘uomo comune’ non deve essere stato proprio il massimo, d’altra parte la dignità è un concetto molto labile e ognuno ha la non vita che si merita.

In italia siamo bravissimi a incensare i grandi maestri che hanno più di 80 anni e che sono così saggi da non non voler neanche essere incensati.