-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

The Acconci story

Personaggi

di helga marsala

Un'avventura lunga quarant'anni, una storia creativa fatta di continue evoluzioni. Vito Acconci comincia il suo percorso come poeta, giungendo alle provocatorie performance e installazioni che lo avrebbero reso celebre in tutto il mondo. Oggi Acconci è un architetto. Ma un unico filo ha tenuto insieme questa complessa ricerca lunga una vita. Proviamo a raccontarvi i passaggi chiave…

Un'avventura lunga quarant'anni, una storia creativa fatta di continue evoluzioni. Vito Acconci comincia il suo percorso come poeta, giungendo alle provocatorie performance e installazioni che lo avrebbero reso celebre in tutto il mondo. Oggi Acconci è un architetto. Ma un unico filo ha tenuto insieme questa complessa ricerca lunga una vita. Proviamo a raccontarvi i passaggi chiave…

Pare sorretta da un’ostinata insoddisfazione, la ricerca di Vito Hannibal Acconci. Un’avventura giocata sui bordi del pensiero, sempre sul punto di massima tensione. Inseguendosi, superandosi più che contraddicendosi. Non è certo la coerenza a mancare. Quella solidità organica capace di contenere modulazioni, declinazioni, curve, passaggi. Quarant’anni di attività, senza smettere di trasformarsi, d’interrogarsi sui come e i perché, tenendo salde motivazioni e urgenze.

L’ingresso sulla scena risale ai primi anni ’60, il ruolo era quello di poeta. Sperimentatore di parole e suoni, il suo campo d’azione era lo spazio breve di una pagina. Azione è – già in questa prima fase – un termine appropriato: il movimento, dal margine sinistro al margine destro del foglio, la mano che scorre le pagine, l’occhio che si sposta e ricompone, dando vita a ipertesti mentali, visivi, sonori.

Ben presto lo spazio rettangolare della parola si fa stretto. La questione è: se il movimento è il pungolo e la chiave del lavoro, perché allora non decidere di sperimentare lo spazio vero? Lo spazio del corpo, del video, dell’immagine reale e rappresentata. Inizia una nuova fase, perseguendo il senso e le possibilità dello spostamento fisico. Fine anni ’60, il luogo prescelto, in cui improvvisarsi equilibrista, è ora quello del proprio corpo, ascoltando la necessità di abitare contesti come la strada, la galleria, il museo. Corpo-territorio, occhio, cavia, tavolo da laboratorio, ennesimo confine. Nascono le performance/pieces, quelle che lo renderanno un’icona delle pionieristiche sperimentazioni a cavallo tra body e video art.

Acconci si fionda per strada e comincia a seguire gente sconosciuta, invade la loro bolla privata, mette alla prova soglie di sensibilità ed etica comune (A situation using streets, walking, watching, losing, 1969).

Quindi inizia a sottoporsi a stress fisici e psichici, a stiracchiare questo limite, per vedere quanto è elastico e fin dove si piega. Il corpo che si morde -si marchia, si scruta, si sfida- coprendosi di piccole ferite come segni di un linguaggio lucido ed ancestrale (Trademarks, 1970). Lavorare sul concetto di sé e altro da sé diventa prioritario. Il corpo -regista di sé stesso- riemerge davanti l’obbiettivo della camera, di fronte ad uno specchio ad osservarsi (agirsi) con crudele perseveranza.

Ma nella testa di Acconci c’è sempre l’ altro. La folla, la gente, il pubblico, gli occhi intorno, chi guarda e chi si fa guardare. Gli attori e i loro movimenti… In realtà il suo corpo non è che un campo da gioco, ammasso di pelle/nervi/sussulti da far risuonare. Gli altri dove sono? Questo è il punto. Come riuscire a non essere al centro del palco? Come far sì che crolli ogni debita distanza e non ci sia più l’inerme spettatore a spiare l’artista-oggetto?

Il centro non lo interessa, le direzioni (e le voci) sono davvero troppe, tutte simultanee.

Nel ’72, con Seedbed, Acconci si nasconde nello spazio, si integra con l’architettura della galleria, resta fermo per ore sotto una scala e si masturba, strenuamente, un orgasmo dopo l’altro, mentre la gente è sospesa sul suo corpo, un gradino alla volta, sale le scale e sotto di sé sente un uomo che si costringe al piacere. Un contatto senza centro è quello che Acconci sta cercando, suggerendo una con-fusione tra spazio pubblico e spazio privato: ribaltare le dimensioni d’appartenenza, saltare oltre la linea di separazione, attraversare territori (corpi, luoghi consueti, regole sociali…), sperimentando la possibilità di una comunicazione anarchica.

Affrancamento e trasformazione, senza cedere alle lusinghe dell’utopia. La valenza politica si affianca a quella sociale: bisogna operare deviazioni, squadernare visioni improprie e generare comunità. O almeno provarci.

E di nuovo s’affaccia l’irrequietezza. Acconci, a metà degli anni ’70, abbandona definitivamente la dimensione performativa per dedicarsi all’installazione. La galleria diventa un’agorà per incontri ed imprevisti, un luogo sociale in cui inaugurare transiti. Sempre meno universale e simbolica, l’arte ha bisogno ora di calarsi in un contesto, prendendo vita solo grazie all’azione umana.

Where are we now (who are we anyway?), del 1976, è un tavolo-trampolino, gli sgabelli intorno su cui prendere posto ed un altoparlante sospeso al centro, a riempire di colloquiali domande il silenzio dell’ambiente. Il lungo tavolo-asse non ha nulla di rassicurante però, prosegue dritto dritto fuori dalla galleria, sporgendosi oltre il davanzale di una finestra e aspettando che qualcuno dei commensali provi l’ebbrezza di un salto nel vuoto. Un salto fuori dal contesto ufficiale, per reinventare il luogo, l’oggetto e la propria presenza innanzitutto. Ecco un’opera eloquente, concettualmente densa, provocatoria, senza mezzi termini: un manifesto della nuova fase creativa ed insieme di quella che stava già prefigurandosi.

Continuando a seguire lo stesso filo rosso -il movimento e il capovolgimento delle consuetudini attraversate-, Acconci comprende che una piazza non va affatto simulata. Perché far finta che un museo o una galleria siano degli spazi di comunione? Niente di più falso. Non basta spostarsi dal centro, non basta avvicinare la gente e spiazzarla. E’ necessario uscire fuori. L’arte deve abbracciare il mondo, le cose, uscire da sé stessa, partorirsi sotto nuove spoglie, sgretolarsi nella maglia densa e frammentata dell’esistenza. Ecco allora le installazioni dei primi anni ’80, sospese tra architettura, design ed arte pubblica. Gli spazi sono aperti, di passaggio, le sue costruzioni sono abitabili, permeabili, si entra e si esce, si sosta, vi si passa in mezzo. Il passante è il vero pubblico dell’artista: colui che per caso incontra un’opera, nemmeno la riconosce come tale e ne sperimenta la presenza attraversandola. Per un tempo breve, per un motivo fortuito, per un incontro inatteso.

È ormai l’architettura il nuovo orizzonte di Vito Acconci. Diventa impellente il lavoro di gruppo, serve un’équipe di specialisti, professionalità da mescolare. Nasce a New York, alla fine degli anni ’80, lo Studio Acconci, la nuova identità collettiva di cui Vito si servirà da ora in poi per dare forma alle sue ricerche. Artisti, architetti, designer: lo Studio funziona come una macchina complessa, un attivatore d’interazioni, collisioni, scambi. ” Una persona lavora da sola” spiega Acconci ” due formano una coppia o un’immagine allo specchio, ma tre persone insieme danno inizio all’incontro, alla discussione, inaugurano uno spazio pubblico“.

Il terzo elemento, dunque, dà l’avvio alla dimensione collettiva, una nuova formula creativa in cui ciascuno mette in campo forze e idee, e il risultato non appartiene che al gruppo stesso.

I progetti dello Studio prolificano in tutto il mondo, definendo l’identità originale e liricamente sovversiva del laboratorio newyorkese.

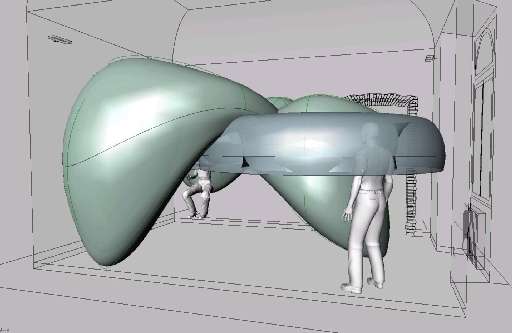

Negli ultimi tre anni lo Studio Acconci ha presentato molti progetti in Europa ed America, diversi realizzati, altri no. È del 2003 la straordinaria Mur Island, a Graz, una struttura trasparente in acciaio e vetro, collocata nel mezzo del fiume e collegata alla terraferma: all’interno un caffè, il cui tetto-cupola si deforma fino a diventare un teatro, mentre lo spazio interstiziale ospita un parco giochi. Dello stesso anno sono il Movie Theatre per la Sucrière di Lyon ed il progetto per la boutique United Bamboo di New York, un ambiente d’ispirazione organica e high-tech, rivestito da una pelle di latex translucida fissata su strutture tubolari luminose.

Nel 2004 lo Studio realizza il progetto per uno Skate Park “che scivola sul suolo e si getta nel mare”, a San Juan, in Puerto Rico, quello per lo stand della Kenny Schachter Gallery per l’Armory Show, e la proposta preliminare per il lungomare dell’ Olympic Sculture Park, a Seattle.

Nel 2005 un progetto esclusivo per Roma: Sound Cloud, una sound station aerea che ha l’aspetto di una nuvola, ideata per il neonato Sound Art Museum di Radioartemobile. Nascono così strutture organiche, fluide, che stabiliscono connessioni inedite, sovvertono le normali funzioni, inventano nuove dimensioni: si inaugurano possibilità di percorrimento intrinsecamente creative e sottilmente contestatorie rispetto alle convenzioni sociali ed architettoniche… “Tentiamo di progettare spazi che rovescino il mondo, che lo rivoltino come un guanto, che liberino la gente” continua l’artista, “cerchiamo di creare espedienti e strumenti che le persone possano usare.” Per fare cosa? “Ciò che non dovrebbero fare“. Per andare dove? ” …dove non dovrebbero andare“.

helga marsala

*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n° 21

[exibart]

Gran pezzo!

concordo con morimura

brava helga è davvero un piacere leggerti