-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

Il Lohengrin di Michieletto ci ricorda che solo l’imperfezione è umanissima

Teatro

Il Lohengrin di Richard Wagner ha inaugurato la stagione teatrale del Teatro Costanzi di Roma con un nuovo allestimento. Sul podio Michele Mariotti, regia di Damiano Michieletto, scene di Paolo Fantin e costumi di Carla Teti. Bastano poche righe di trama per capire dove Wagner tende la corda, Elsa von Brabant, interpretata da Jennifer Holloway, è ingiustamente accusata di aver ucciso il fratello Goffredo. A salvarla giunge un cavaliere misterioso, Lohengrin, il tenore Dmitry Korchak, che si presenta come inviato del Graal e accetta di difenderla e sposarla a una sola condizione: Elsa non dovrà mai chiedere il nome e la provenienza di Lohengrin. La debolezza umana non regge, il dubbio cresce, la domanda arriva e, proprio nel momento in cui il mistero viene nominato, Lohengrin si rivela e scompare, il mondo torna a pesare e ciò che sembrava salvezza si rovescia in perdita.

Lohengrin entra da eroe, come se avesse già appreso il valore della giustizia e dell’agire per essa, perfetto perché detiene il Graal e perfetto perché, nella logica del mito, non appartiene fino in fondo al nostro mondo, arriva da un altrove che non sopporta di essere nominato e, proprio per questo, il centro drammatico dell’opera non è lui ma Elsa, la creatura umana, curiosa e inquieta che desidera salvezza e, insieme, controllo, che vuole l’amore perché è l’unica lingua che conosce ma sogna anche di oltrepassarlo, di toccare la perfezione senza pagarne il prezzo. E qui Wagner è spietato, perché le concede solo per un attimo l’illusione di averla raggiunta e poi la riconduce alla necessaria finitudine dell’azione, alla domanda che non sa trattenere, al gesto che rompe l’incantesimo, quel chiedere il nome, quel bisogno di certezza che suona come una richiesta d’amore ma è anche una richiesta di garanzia, di etichetta, di possesso.

È come se tutta la partitura fosse costruita su questa frizione tra due registri dell’essere, i suoni alti, verticali, luminosi che chiamano la perfezione e disegnano un paradiso sonoro in analogia a quello di luce rappresentato da Dante Alighieri, e i suoni bassi, scuri, terrestri che non sono semplicemente “il male” ma la “gravità del mondo”, la materia, la colpa, la naturale attrazione all’imperfezione. Nel preludio del primo atto, l’orchestra si accende e sembra salire, rarefarsi, allargarsi, nell’attesa di Lohengrin.

Quindi non l’illustrazione di un’emozione ma la produzione concreta di un campo emotivo in cui lo spettatore è immerso, costretto a respirare dentro un tempo diverso, un tempo che non ci racconta “cosa proviamo” ma ci fa sentire con un’emozione reale, della medesima durata del suono. È il Wagner che ti prende per mano e, senza didascalie, ti sposta il baricentro, ti obbliga a partecipare più che ad assistere, ti solleva dalla poltrona di velluto per portarti in alto, al cospetto della purezza che si addice al Santo Graal o a qualche altro, ignoto, ente.

Nel suo debutto wagneriano, Michele Mariotti lavora proprio su quella sensazione di arco teso tra il suono e il super suono, senza perdere la narrazione elegante del dettaglio, come alla ricerca di una chiarezza suprema e il dialogo più fertile con la scena nasce qui, nella coesistenza di grandi campate e di minime nervature, di verticalità e orizzontalità, di luce e di fango. Del pari, la regia di Damiano Michieletto con le scene di Paolo Fantin, costruisce una partitura parallela, non un commento ma un organismo che respira con la musica, una scenografia-pensiero, capace di essere “personaggio” senza diventare décor, capace di trasformarsi senza diventare cambio, come una metamorfosi che attraversa i tre atti, assumendo titoli interiori più che funzioni narrative, quasi tre stati dell’animo, accusa, dubbio, trasfigurazione.

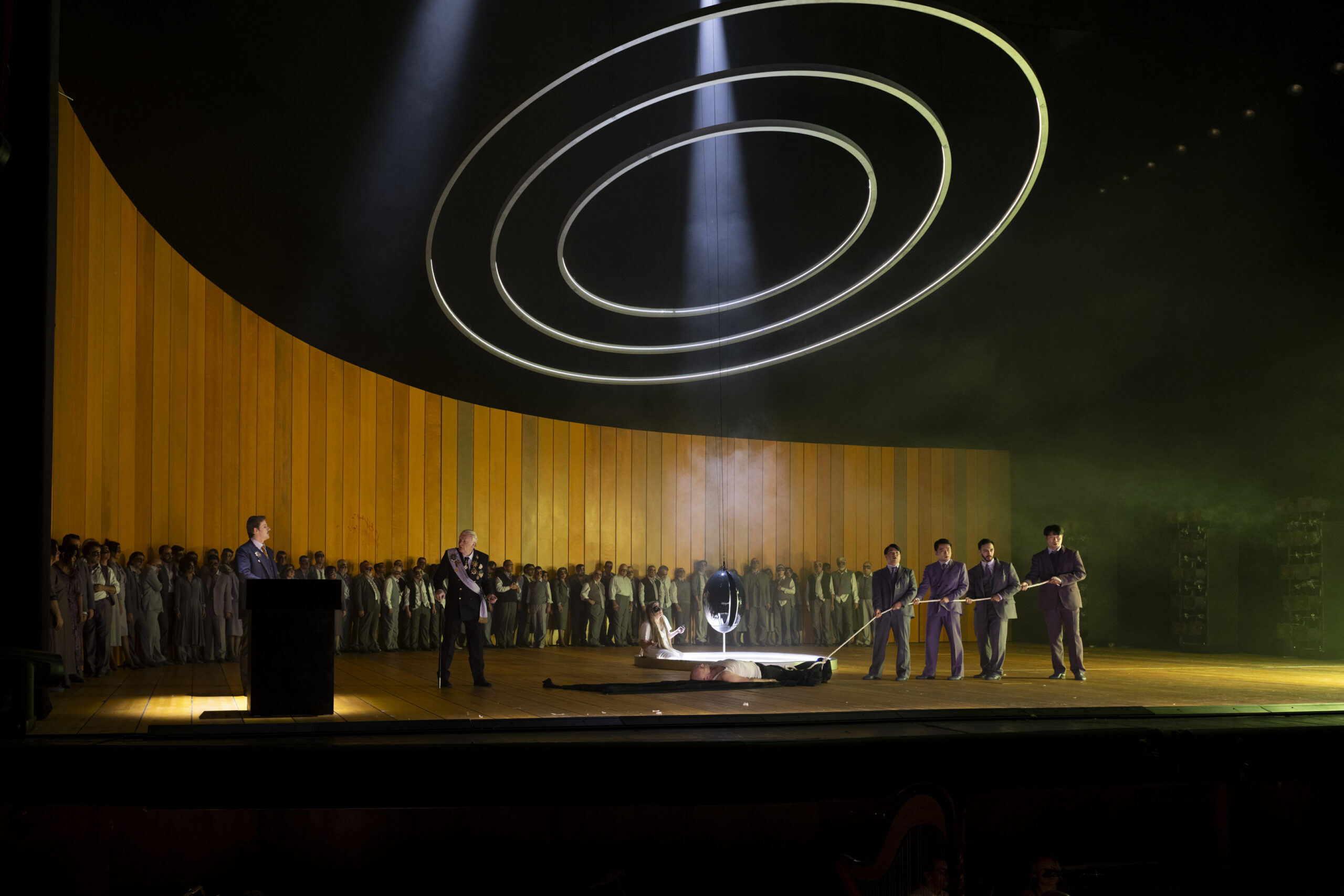

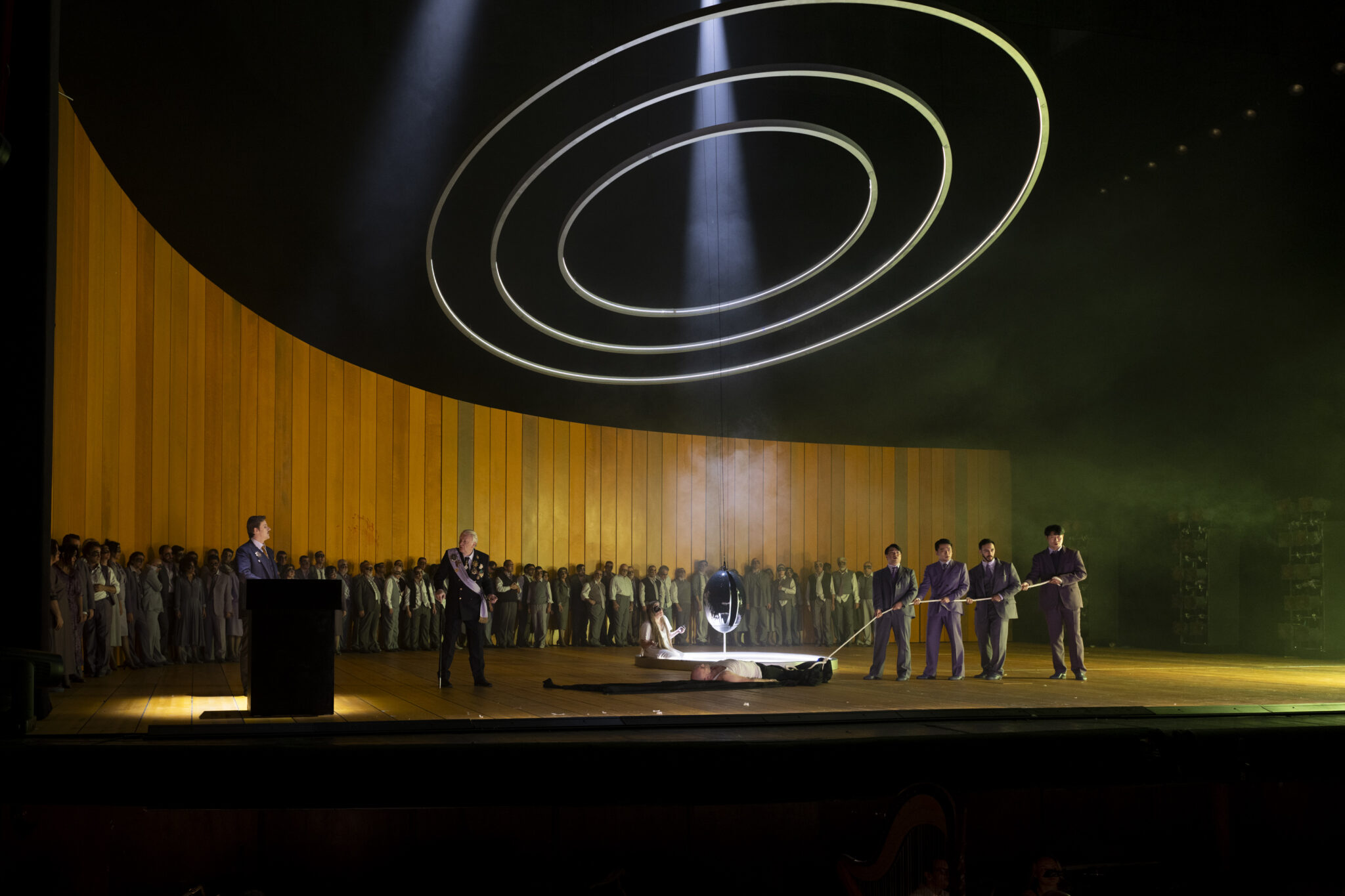

E a Roma questa continuità si è materializzata in uno spazio dominante, una grande curva nera che taglia il palcoscenico come un’icona e insieme come un limite, mentre dietro si stende una parete di pannellature in legno giallo, caldo, una specie di tribunale e una barricata, un fondale “umano” fino al midollo, perché il legno è materia che assorbe e conserva, respira e invecchia e quel giallo non è solare visione chiarificatrice ma luce macchiata che accusa, come se la comunità che giudica Elsa avesse sostituito alla ricerca del vero e del bene, quella dell’apparire condiviso e coincidente con il volere del più forte.

Il coro, vestito in tonalità violette e grigiastre che sembrano sfilare via dal colore per avvicinarsi alla pittura analitica, diventa la massa dell’imperfezione, non folla generica ma società colpevole, isolata , che chiede ordine e produce sospetto e, quando le lance appaiono nel secondo atto, si piantano nell’aria come un disegno prospettico, una foresta geometrica che fa pensare al movimento costruito di Paolo Uccello o all’azione ferma di Piero della Francesca, linee che non servono solo a minacciare ma a rendere visibile un’ossessione collettiva, l’idea che la verità debba essere un’arma, che il dubbio vada trafitto e, in mezzo a questo dispositivo, nasce l’immagine più perturbante, un uovo nero dentro una sorta di incubatrice, sospeso e insieme attingibile.

Nella luce di Alessandro Carletti tutto diventa un’esperienza ottica e morale, fasci netti che attraversano il fumo come lame, cerchi luminosi che ricordano il minimalismo al neon, quasi un’eco lontana degli ambienti spaziali di Fontana e poi quel taglio, quel gesto che ritorna come concetto quando l’uovo si spacca, un’immagine che richiama inevitabilmente la ferita fontaniana e insieme un mito arcaico, quasi un’Elsa-Edipo che si perde e diviene cieca per non aver resistito alla tentazione di sapere, di conoscere.

È in questo passaggio che la scena si trasfigura, la curva e il legno cedono, si spostano in quinte verticali come relitti di un’architettura morale e appare una massa altra, liquida, argentata, imprendibile, con riflessi cangianti che riportano alla scultura lucida e deformante di Elidon Xhixha e, per certi versi, ai vuoti magnetici di Anish Kapoor, superfici che non raccontano ma assorbono, rimandano, inghiottono e, in alto, resta un ovale luminoso, quasi una goccia o un occhio che veglia sul palcoscenico come un pianeta freddo, mentre a terra un sistema di fari in batteria, quasi “cinematografico”, spara fendenti di luce sulla carne dei personaggi, come se la storia fosse sotto interrogatorio perenne.

Dentro questa macchina visiva, i ruoli emergono con nitidezza drammatica, Dmitry Korchak dà a Lohengrin un profilo che non è solo eroico ma straniante, un cavaliere che sembra già sapere che la salvezza non durerà, Jennifer Holloway costruisce un’Elsa vulnerabile e testarda, sospesa tra desiderio di elevazione e necessità di sapere, Ekaterina Gubanova fa di Ortrud una vera “Lady Macbeth” wagneriana che invoca dei sconsacrati e forze diaboloche, mentre Telramund, Heinrich e l’insieme corale disegnano la pressione del mondo, quel continuo richiamo verso il basso, verso il giudizio, verso la logica binaria del bene e del male che l’opera, in realtà, scardina dall’interno. Perché qui la colpa non è una controetica da predica ma una dinamica musicale e teatrale, la convivenza di pulsioni opposte, la tensione alla perfezione e il richiamo dell’imperfezione e la domanda che le unisce, chi sei, come ti chiami, da dove vieni che è la domanda più umana e più distruttiva, quella che mette in crisi l’amore quando lo trasforma in verifica e controllo.

E allora Lohengrin è perfetto, sì, ma non è abitabile, non si può vivere nella perfezione come non si può vivere dentro un suono alto per sempre senza che la gravità lo reclami. L’uomo è condannato a essere uomo e, se aspira alla perfezione fino in fondo, si spezza, perché la perfezione non perdona la curiosità, mentre l’imperfezione è il nostro elemento naturale, quello in cui si cade, si dubita, si ama, si tradisce.

Ne parliamo con Paolo Fantin.

In un’opera tanto complessa come il Lohengrin di Wagner, come si struttura il rapporto tra scenografo regista e direttore d’orchestra?

«Il mio rapporto con Damiano e con il resto del team – Carla Teti, Alessandro Carletti e Mattia Palma – nasce da un modo di lavorare che non ci vede come singoli, ma come un unico organismo creativo. È una dimensione in cui ogni disciplina si lascia attraversare dall’altra, fino a fondersi, a perdere i propri confini, a generare un linguaggio condiviso.

È così che intendiamo il teatro: un dialogo continuo, un fluire di idee che si trasformano in gesto comune.

Damiano è una presenza aperta, capace di un ascolto generoso, e spesso è fonte di ispirazione luminosa. Il rapporto con il Maestro Mariotti è altrettanto profondo: è un uomo di grande sensibilità culturale e umana, dotato di una visione musicale personale e rigorosa. La stima che nutro per lui è autentica e radicata.

Lohengrin, con loro, è stato un viaggio: un’esperienza condivisa, nata da una fiducia reciproca».

Lo scenografo contemporaneo ha come principale obiettivo quello di rendere evidente e leggibile l’azione drammatica dell’opera o le emozioni musicali?

«La mia idea di scenografia contemporanea si fonda sul tentativo di dare forma visibile a stati emotivi amplificati dalla musica, trasformandoli in architetture sensibili che il pubblico può abitare con lo sguardo.

Mi interessa raccontare mondi che non esistono nella realtà, ma che emergono come proiezioni interiori, come eco di un pensiero o di un’emozione.

Le immagini che abitano il palcoscenico devono essere portatrici di un senso autonomo: parlare da sole, restituire uno spazio poetico, offrire allo spettatore una visione che non abbia bisogno di essere spiegata».

Oggi la scenografia trova un rapporto simbiotico e direi quasi strutturare con le luci. L’illuminotecnica ha già assunto un ruolo importante nell’impostazione della rappresentazione. Che rapporto intercorre fra lo scenografo e il direttore delle luci?

«Per me, scenografia e luce vivono in una relazione simbiotica: oggi la luce è spazio, e lo spazio diventa luce. Si sostengono a vicenda, si completano, creando un organismo unico che respira insieme alla musica e alla drammaturgia. Quando immagino un ambiente scenico, lo immagino già illuminato: la luce ne definisce immediatamente la sostanza, la temperatura, il ritmo. Spesso gli elementi luminosi diventano essi stessi oggetti scenici, parte integrante della narrazione. Con Alessandro Carletti ho un rapporto profondo e di lunga data, fondato sulla stima e sulla crescita reciproca. Il nostro lavoro richiede un equilibrio continuo tra intuizione artistica e verifica tecnica, tra immaginazione e pratica, ed è proprio in questo scambio che la nostra collaborazione trova la sua forza».

Molto interessante. Ma vi pregherei di cambiare il nome del regista in ogni fotografia avete messo Michele ed è Damiano.