-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

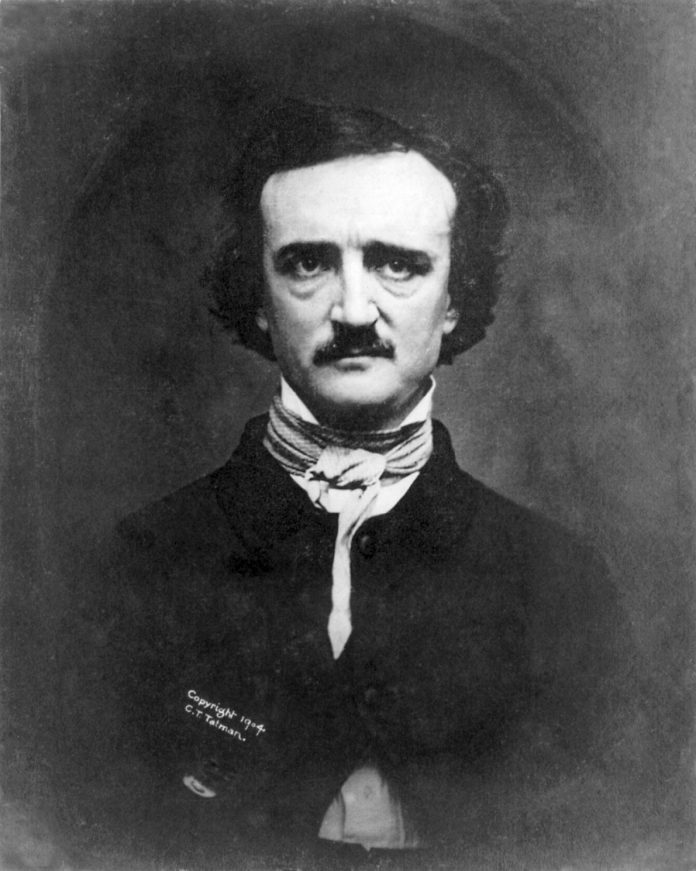

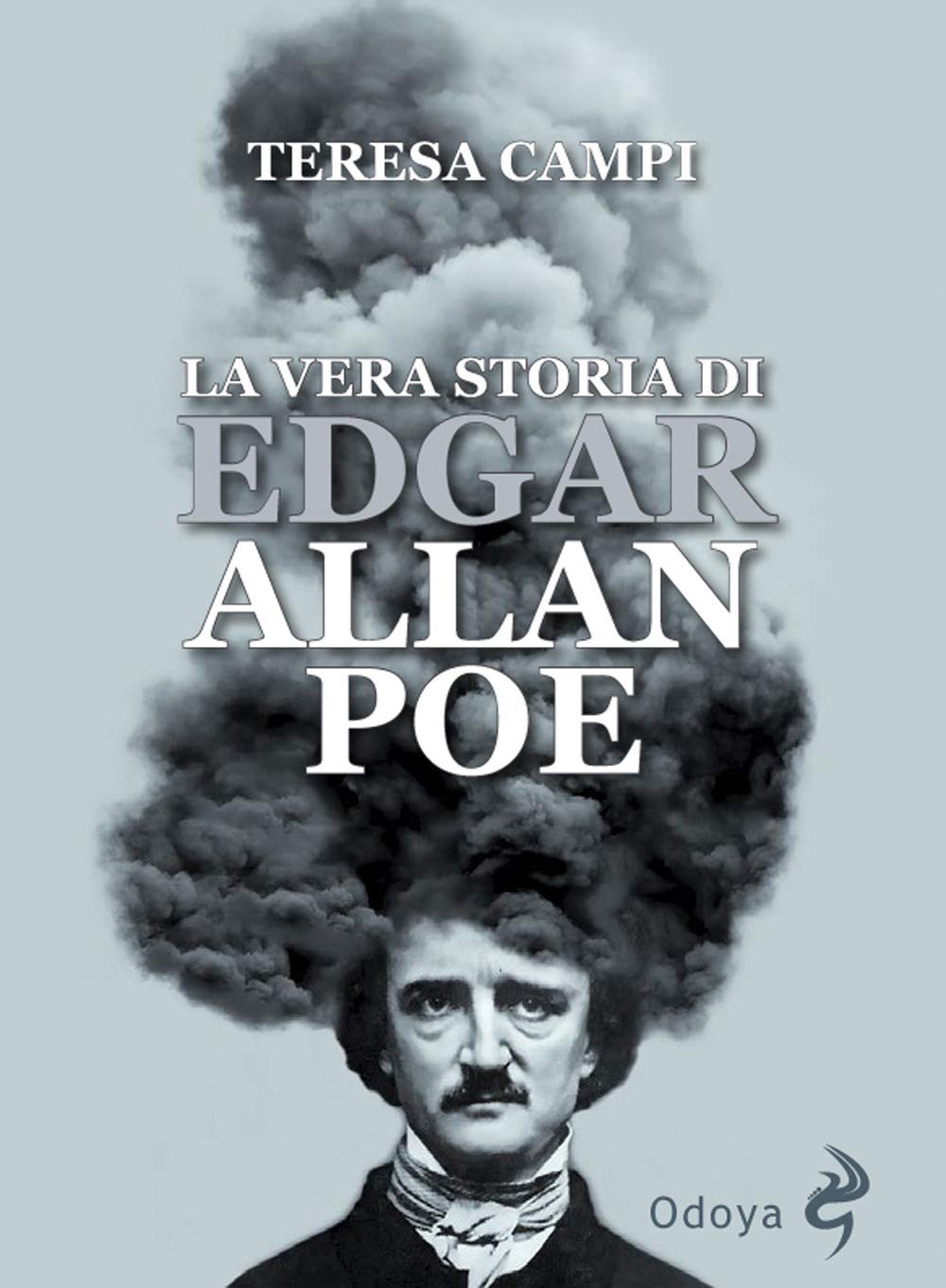

Edgar Allan Poe, l’uomo, il genio e l’opera: intervista a Teresa Campi

Libri ed editoria

È una biografia ben documentata che si può leggere quasi tutta d’un fiato come un romanzo “La vera storia di Edgar Allan Poe”, la ricostruzione della vita e del genio di un uomo che, fin dalla nascita, ha dovuto combattere contro l’oscurità e che tanto ha influenzato le arti moderne e contemporanee, a partire da quelle visive. Ne parliamo con l’autrice, Teresa Campi.

Ci puoi tracciare un tuo breve profilo professionale?

«Ho avuto all’Università maestri illustri: Elémire Zolla, Elio Chinol, Maria Tedeschini Lalli, Jacqueline Risset che conobbi giovanissima e timida al suo insediamento alla Sapienza di Roma nel 1975. Durante la stesura della mia tesi di laurea, con disappunto, scoprii che la mia vita era scrivere. Bell’affare pensai. Cercai di aggirare l’ostacolo col giornalismo. Daniele del Giudice e Giampiero Mughini mi ingaggiarono come pubblicista ai culturali di Paese Sera, cui seguì l’Avanti, La Voce e l’Europeo. Esordii con dei racconti erotici: Il sangue e l’oblio che pubblicai separatamente su Playman, come aveva fatto Aragon, del resto, per lanciare segnali di fumo all’editoria. Seguì un serissimo trattato, Sul ritmo saffico, uno studio sul verso alessandrino di una poetessa francese morta suicida a trent’anni: Renée Vivien. A Sebastiano Vassali e a Elio Pagliarani piacevano le mie poesie, Le cucine desolate, e feci parte, negli anni settanta/ottanta del gruppo della “poesia giocosa”. All’epoca recitavamo nelle cantine o nei sottoscala. Le persone fra il pubblico non superavano le dita di una mano. Il primo romanzo arrivò con Storia Elementare, protagonista una famiglia dell’agro pontino, dai tempi della bonifica fino alla Liberazione del 1945. Il versante biografico, saggistico-narrativo ha poi prevalso con D’Amore e Morte. Byron Shelley e Keats a Roma e, infine, col mio ultimo lavoro, La vera storia di Edgar Allan Poe. Un grosso giro per arrivare poi a Edgar Allan Poe e ai “suoi” denti».

Come nasce la tua passione per Poe?

«Mi ero procurata i quattro volumetti dei suoi racconti che la Bur editò nel 1950. Ero da sola, in campagna, durante una notte estiva, quando sobbalzai al finale di Berenice (1835): un colpo allo stomaco. L’amata morta, Berenice, appunto, rediviva, apprezzata per la sua dentatura in vita, indica al suo uomo una scatoletta contenente “le perle” di tale chirurgia dentaria che si spargono tintinnando sul pavimento. Persino Edgar Allan Poe dovette “scusarsi” con il suo editore per questa sua macabra provocazione. L’editore accettò di pubblicare il racconto solo perché Poe, da solo, redigeva tutta la sua rivista. Certo, si trattava di un pazzo, ma al proprietario della rivista questo “squinternato”, faceva troppo comodo: come unico redattore correggeva perfino le bozze. A quell’epoca il signor Edgar Alla Poe moriva letteralmente di fame: allora con questi “denti”, c’era una qualche analogia con… la fame? Per Berenice lo scrittore ricevette un compenso di dieci dollari: la cifra per acquistare un modesto paio di scarpe. Ma come gli poteva essere venuta in mente una tale assurdità? La passione è nata dalla curiosità di pedinarlo, ovvero di sapere cosa c’era dietro quella fantasia barocca, esorbitante, sulfurea che aveva portato l’autore a parlare di denti, in un contesto, per così dire, “tombale”».

Qual è stata la difficoltà maggiore nel cimentarsi nella biografia di Poe?

«Reperire fonti attendibili e mettere a confronto le varie versioni rinunciando alle illazioni. Ora non va più di moda fare questa operazione! Si prende un autore e lo si mette al proprio servizio. Io definisco questo metodo quello “dell’ombelico”. In Italia non c’è la tradizione della biografia vera e propria, come succede in Inghilterra, per esempio. Si preferisce, fatta eccezione per un autore come Pietro Citati, la critica letteraria che ingloba però il difetto di non trovare relazioni fra lo scrittore e la sua opera. Cose disgiunte ovviamente ma, in ogni caso, reciprocamente illuminanti. Solo Manganelli scrisse un sommo saggio introduttivo a quasi tutta l’opera di Poe nei meridiani di Mondadori. Nessun accenno però alla sua vita privata. Le mistificanti generalizzazioni sul “malato mentale, alcolista e depravato” continuarono a tamburo battente e questo accade proprio quando si ignorano volutamente i riferimenti biografici. Del resto, però, la colpa era stata dello stesso scrittore americano che cedette l’esecuzione testamentaria dei sui lavori a un presuntuoso anatroccolo, per non dire vipera, credendo che fosse un amico, il reverendo Griswold che definì Poe un alcolista senza Dio, che volontariamente era andato incontro alla sua morte in una squallida taverna di Baltimora. Anzi se l’era meritata! Arrivò perfino a falsificare le sue lettere pur di provare quanto affermasse. Era invidia la sua? L’operazione di manipolare la verità era cosa facile in un’epoca in cui non esisteva il diritto d’autore. Qualche racconto di Poe attrasse l’attenzione di critici francesi, ma anche loro misero mano sui testi. Pure Baudelaire, pur rivalutando e prendendo Poe da esempio nei suoi lavori critici esemplari, cadde nel tranello della “maledizione” di questo suo “fratello”. A dare il colpo finale del travisamento su questa misteriosa figura fu Marie Bonaparte che, nel 1936, tentò una lettura psicoanalitica in cui l’uomo Poe diventava un “impotente”, il ricettacolo di tutte le perversioni, fra cui la tendenza alla necrofilia. Insomma, si trattava di un “folle”, col beneplacito di Freud che firmava la prefazione al corposo libro della Principessa. Si dovette aspettare la monumentale opera di un professore di Oxford, Arthur Hobson Quinn che, nel 1940, sfatò il mito del “depravato”. Gli fu possibile perché mise mano al Fondo Valentine che conteneva tutta la corrispondenza di Poe, comprese le lettere dei destinatari in risposta, per metterle poi a confronto con gli avvenimenti storici e con tutti i documenti. A dare una mano a questo accumulo di carte fu proprio l’uomo che fece più soffrire il giovanotto Edgar Allan, il suo padre adottivo che per farsi perdonare dai posteri, trascrisse minuziosamente tutte le spese per il piccolo appena adottato, a partire dai “calzini”, salvo poi abbandonarlo sul lastrico perché soprattutto avaro, con almeno 3 o 4 figli illegittimi. Lui ricco commerciante di tabacco cosa se ne faceva di un figlio che “mangiava pane a tradimento” con la poesia, incapace di mantenere fede ai suoi debiti di gioco? Poe era, al contrario, un bravo studente in mezzo a una manciata di studenti che vestivano alla Lord Byron, innamorati di duelli e prostitute».

Qual è la chiave per decifrare il suo mistero?

«Beh quella non si ritroverà mai per la gioia dei suoi lettori. Poe stesso ci mise del suo nel fingere viaggi inesistenti; usò nomi fittizi quando s’imbarcò come marinaio. Alcune cose però, ormai sono state appurate: Edgar Allan Poe era un gentiluomo del sud; un sognatore abbastanza ingenuo, raffinato nel vestire, gentile nei modi, difficilmente aggressivo, tenero con la sua prima moglie che era anche sua cugina, Virginia Clemm, che amò al di là dei suoi limiti. Dopo la morte di Virginia ebbe altre donne, tutte irraggiungibili, eteree, malate o già sposate. Nei loro confronti Poe scrisse lettere d’amore accorate, dietro cui si celava un uomo fragile ma sempre “adorante”. E forse le amò davvero. Consumò rapporti sessuali con loro? Non lo sapremo mai. Continuò a essere rispettoso perfino con il padre adottivo, il ricco John Allan, nonostante la sua ipocrisia e la sua avarizia di fondo. Pur sapendo che Edgar era in miseria, neppure lo nominò nel suo testamento. Ciò nonostante Edgar mantenne sempre il doppio cognome Allan Poe, anche se non fu mai ufficialmente adottato. Solo negli ultimi tempi si firmava Edgar A. Poe. Lavorava 10, 12 ore al giorno nelle riviste letterarie dell’epoca e mai si ribellò apertamente pur disertando la redazione quando trovava di meglio».

Che nome dare alla sua malattia? La Letteratura?

«Sicuramente era preda dell’alcol ma non in modo continuativo, altrimenti non avrebbe potuto scrivere quello che ha scritto; non avrebbe potuto gettare le basi per la critica letteraria, non avrebbe potuto inventare almeno tre generi: l’horror, il noir e la detective story. La genialità spesso si accompagna al limite dell’esperienza umana. Di laudano ne consumò per un tentato suicidio: si fermò prima di prendere un treno – non sapeva decidersi fra due donne, una al nord e l’altra al sud, che amava contemporaneamente. Aveva frequenti mal di testa, ma nessun medico seppe individuare che tipo di malattia avesse e parlavano genericamente di febbri cerebrali. Probabilmente aveva un cancro, come poi alcuni medici affermarono anni dopo con la riesumazione del corpo. Dunque non morì di delirium tremens. Venne ritrovato incosciente in una taverna, con i vestiti non suoi e senza bagagli. Post mortem altre ipotesi vennero fatte costatando i resti del suo cervello. Hanno parlato di “rabbia”, ma la documentazione a riguardo è assai scarsa».

Cosa ti ha maggiormente affascinata della sua vicenda umana? E di quella artistica?

«Quella testardaggine a combattere fino in fondo per portare avanti l’idea che lui aveva della “bellezza”, della letteratura che considerava il mestiere più degno di un uomo – concetto poi ripreso dai romantici che poi lo saccheggiarono – sempre in condizioni miserrime, con parecchi e ripetuti traumi familiari, lacerato da critiche che avrebbero ucciso un toro. Arrivò a nutrirsi di rape che la zia Clemm raccoglieva nel loro giardino. A un amico che voleva offrigli la cena scrisse garbatamente che era costretto a rinunciarvi perché non aveva di che indossare. Passò una vita a farsi dare il dovuto per il suo lavoro, sempre in modo dignitoso, insistendo con garbo. La letteratura non fu per lui una malattia, ma la salvezza, la sua unica ragione di vita. Aveva occhi penetranti e segnati: e chi non li avrebbe avuti nei suoi panni?».

Tu affermi che Poe fu soprattutto un veggente. Cosa anticipò?

«Nel tentativo di decifrare il nulla del mondo e di dare una ragione alla precarietà delle cose si spinse a fare il detective, si spinse fino a una sorta di ‘delirio’ del controllo dell’indecifrabile, da qui il suo amore per i criptogrammi, per le tecniche investigative che lui inventò. Veniva addirittura chiamato dalla polizia locale per chiarire alcuni delitti misteriosi accaduti in città. Anticipò la tecnica della suspense, del genere horror che altri non era che un’evoluzione del genere gotico tedesco. Ma se in quest’ultimo si narravano storie di castelli improbabili e fanciulle in fuga dal “mostro” di turno, in genere “italiano”, Poe introdusse il “brivido del quotidiano”, molto più “verosimile”, calando le sue storie nella contemporaneità, dando a loro una veridicità straordinaria a tal punto che il lettore stesso non si può e non si poteva salvare. Poe costringe il lettore a essere suo complice».

Come autore Poe fu disprezzato dai più; costretto ai margini come giornalista, non pubblicò mai per intero una raccolta né di racconti, né di poesie. Come mai?

«All’epoca la letteratura doveva portare il primato della veridicità dei fatti. Più che letteratura insomma era cronaca. In buona sostanza non c’era una letteratura autoctona, fatta eccezione per Hawthorne che, di fatti, lo ammirava. L’America era giovane ancora, a cinquant’anni dalla sua fondazione. Gli editori andavano nei porti, dove affluivano gli emigranti e compravano i loro libri per pubblicarli in America. In genere si trattava di letteratura inglese e i locali, avvocati, medici, gente facoltosa insomma, che lui chiamava “i bostoniani” pubblicavano “romanzi” scimmiottando la letteratura inglese. Lui fu il primo a denunciare quest’imbroglio. Tanto era gentile come persona, tanto la sua penna era al vetriolo, ma sempre sapiente. Passava al setaccio nomi all’epoca roboanti e di cui ora non rimane traccia. Dunque “tanti nemici poco onore”. La sua poesia, piena di allegorie raffinatissime risultava criptica ai più. Ignoravano dunque che la letteratura è gioco e menzogna, e che così deve essere, mentre la poesia doveva suscitare emozioni contrastanti dal profondo dell’anima umana e non procedere per “edulcorazioni”. In più la letteratura per gli intellettuali dell’epoca doveva essere l’epicentro di ogni moralità, doveva soprattutto essere il regno dove l’eroe, bravo, bello e buono vinceva su tutti gli ostacoli per farsi conquistatore/predatore. Poe era un perdente, un senza Dio, un “bugiardo”. Poe semplicemente non era “un americano”. L’America mai lo amò – e perfino oggi viene quasi ignorato dai critici più famosi come Bloom e Mittner. Poe stesso mai amò l’America cui mai fece riferimento nei suoi racconti».

Cosa rende Poe un autore contemporaneo?

«Diciamo che Edgar Allan Poe è un classico della letteratura universale e che, dunque, continueremo a leggerlo finché esisteranno i libri sulla terra o la loro memoria digitale. Qui forse Freud ci può venire in aiuto con la sua teoria del “perturbante”. Noi amiamo “il brivido” perché quando leggiamo Poe, per esempio, andiamo a pescare nella parte più torbida di noi, diciamo che sguazziamo nel torbido senza però sporcarci le mani. Se c’è un colpevole questi è lo scrittore anche se lo sfioriamo e ci identifichiamo attraverso le paure che trovano nello spazio letterario una condivisione indiretta. Siamo comodamente seduti e immersi in quello che leggiamo perché qualcosa ci somiglia e noi mai saremo in grado di affermarlo. Lo fa lo scrittore per noi, il che è assai comodo. Il nostro “rimosso” viene a galla senza la necessità di compiere delitti e misfatti. Si sviluppa fra lettore e lo scrittore una sorta di empatia alla rovescia. Possiamo finalmente “temere l’atto satanico” o essere preda di torture inenarrabili perché, pur identificandoci, non siamo mai del tutto dalla parte del carnefice o della vittima, ovvero nei suoi panni “reali”. Nel racconto Il pozzo e il pendolo questo concetto si chiarisce. Un uomo subisce una tortura per un delitto che non conosce. Legato a una sorta di incudine, la vittima assiste impotente all’avvicinarsi di un pendolo a forma di lama tagliente. Finché ne sente alitare il soffio sul suo corpo preda dei topi. Se ne libererà solo alla fine con una frase a chiusura, mantenendo la suspense per quasi tutto il racconto».

Nel tuo libro pubblichi una lettera inedita di Poe? Come è avvenuta questa scoperta e di cosa si tratta?

«Leggendo il bel libro di Barbara Lanati sulla corrispondenza di Poe, c’era una lettera la cui prima parte, due fogli, era mancante. Mai pubblicata persino da Hobson Quinn. Era andata semplicemente dispersa. Quando una mia amica mi disse che era stata battuta all’asta, per un valore di 136 mila euro, una lettera inedita di Poe mi fornì la data e scoprii che era proprio la parte mancante di quella lettera. Telefonai all’amministratore di Finarte che mi confermò la cosa. Come era arrivata quella lettera addirittura in Italia? In una nave militare nel porto di Anzio, un marine, nel 1945 scambiò quella lettera con altri autografi in possesso di un professore. Gli eredi di quest’ultimo se la sono tenuta stretta, finché un giorno, decidono di metterla in vendita per la gioia di una collezionista americana che possedeva già diversi cimeli importanti di Poe. Ma come ne era venuta in possesso il marine? Non possiamo saperlo. La lettera era stata indirizzata da Poe alla zia, che lui chiamava Muddy. Poe, a due anni dalla morte, era divenuto improvvisamente famoso grazie alla poesia Il Corvo, di cui si facevano battute ironiche perfino nei teatri. All’epoca della stesura di quella lettera, lo scrittore era impegnato in un giro di conferenze sempre per sbarcare il lunario. Avevano molto successo queste sue letture: si presentava vestito di nero, con voce rauca e profonda e recitava Il Corvo, oppure disquisiva con successo della sua Filosofia della composizione, testo fondamentale per la critica letteraria contemporanea. Quel giorno tornando in albergo scrisse una lettera assai toccante in cui lo scrittore rassicura Muddy che, finalmente, entrambi sarebbero stati fuori dalla miseria nera perché Elvira Royster, la sua prima fidanzatina, aveva accettato di sposarlo. Per il momento era, però, solo in grado di spedirle un dollaro, perché a conti fatti aveva speso quasi tutti i soldi guadagnati nella conferenza per saldare i conti con l’albergo. Con mano tremante Poe, come un bambino in procinto di morire, le dichiara tutto il suo affetto, insistendo molto e chiamandola per nome a più riprese. ‘E’ finita, le scrive. Da adesso saremo al riparo! Ma morì poco tempo dopo. Il matrimonio saltò e la speranza di una vita migliore la portò nella tomba».

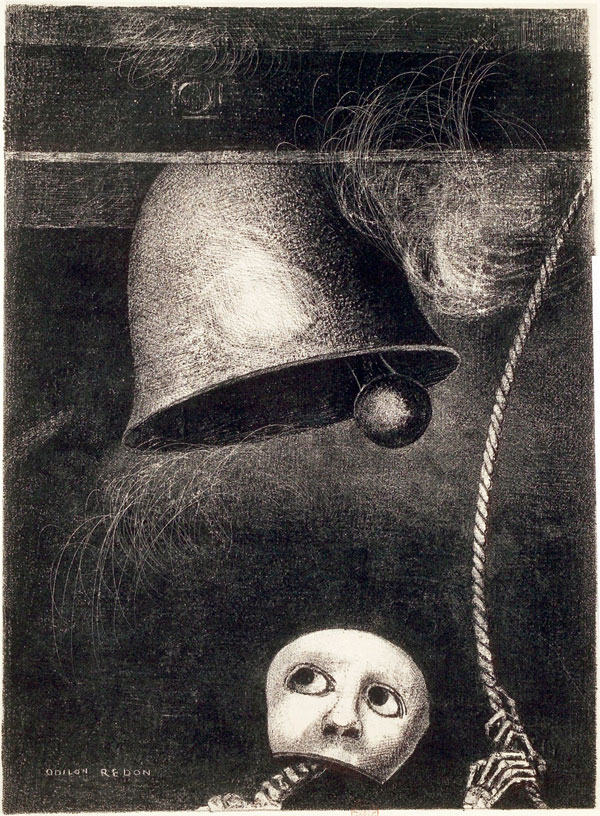

Quale influsso ha avuto Poe nelle arti visive? Quali autori o opere documentano, a tuo avviso, la fortuna di Poe nell’ambito dell’arte moderna e contemporanea?

«L’ispirazione e la suggestione della sua opera nelle arti visive fu pressoché costante nel tempo. Tralasciando il campo delle illustrazioni vere e proprie, fra gli artisti pittori più noti c’è Édouard Manet che illustrò Il Corvo. A seguire, ecco le incisioni di Gustave Doré, le visioni oniriche di Odilon Redon; le “fantasie” di Dante Gabriele Rossetti, sul versante inglese. In Italia due sono i pittori di primo piano, “catturati” da Poe: Gaetano Previati e il macabro-surreale Alberto Martini. Nello stesso spirito si collocano i disegni visionari dell’austriaco Alfred Kubin, più vicini all’espressionismo. Sempre in ambito espressionista abbiamo il quadro/omaggio Dedicato a E. A. Poe di George Grosz del 1918. Anche René Magritte, appassionato di Poe, ne usa il titolo di un racconto, Il dominio di Arheim, per un suo celeberrimo quadro. Ho notato che ogni pittore fra questi citati si pone come “ricercatore di misteri”, continuando l’opera di pedinamento nei confronti di colui che “pedinò” la vita per estrarne l’estremo succo. E forse ci riuscì con Eureka, la sua ultima opera, la cui lettura non finisce di abbagliare i contemporanei. E, al termine della sua stesura, Poe scrisse che ormai con questo testo avrebbe potuto morire in pace col mondo, con la sua vita e con gli uomini perché aveva percepito il concetto di eternità da un punto di vista “laico” o forse “religioso”, fuori però dai canoni della moralità corrente».