-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Il bello, il brutto e il sublime

Libri ed editoria

Diciamo subito che quando scrive è limpido e acuto. Stiamo parlando di Valerio Dehò. Dal 1997 a 1999 è stato Direttore del progetto “Novecento” per il Comune di Reggio Emilia e dal 2001 al 2016 direttore di Kunst Merano Arte. È curatore di importanti mostre, giornalista pubblicista, con alle spalle collaborazioni con la rivista “Alfabeta” e la casa editrice Electa. Attualmente è in prima linea a Bologna dove insegna Estetica all’Accademia di Belle Arti.

Nel suo ruolo di docente coglie in pieno l’esigenza di porsi nei confronti dei ragazzi con chiarezza di linguaggio evitando il più possibile di perdersi nei meandri dei tecnicismi o di tautologiche definizioni.

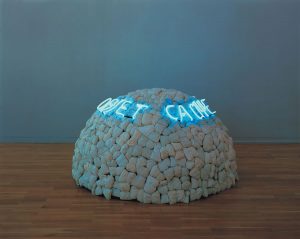

Il suo ultimo libro, Il Bello, il Brutto e il Sublime uscito nel dicembre scorso per i tipi di NFC Appropriè, indaga l’origine, le implicazioni e le conseguenze sul piano culturale della triade più famosa della storia dell’Estetica: tre gangli concettuali indispensabili da assimilare per raggiungere una matura consapevolezza e conoscenza del percorso dell’arte, dai greci fino ai giorni nostri.

L’autore da corpo ai tre concetti attraverso una navigazione lenta ed efficace portando il giovane discente (ma non solo ovviamente) a sbarcare sulle coste del grande continente della creatività umana. Si parte dall’ origine della parola ‘Estetica’, passando quindi obbligatoriamente dai tedeschi Gottlieb Baumgaten, Immanuel Kant e Georg Wilhelm Friedrich Hegel e le celebri lezioni tenute dal 1817 al 1829; al ‘Breviario di estetica’ del 1913 di Benedetto Croce che considera l’arte ‘visione o intuizione’ senza alcun valore morale o conoscitivo: una forma di conoscenza non razionalizzabile senza alcun risvolto utilitario, in cui forma e contenuto sono inscindibili. Per passare poi ad altri – come l’inglese Roger Collingwood – a sua volta seguace crociano, il quale sostiene che l’importante è che l’artista si esprima, addirittura potrebbe non esserci un’opera d’arte fisicamente intesa, poiché ciò che conta è l’intenzione.

Dehò allarga il cerchio fino ad arrivare ai nostri giorni precisando che “…l’Estetica ha rinunciato a dare delle definizioni di cos’è l’arte. Anche l’ipotesi di Wittgenstein di una definizione a gruppi, come per i giochi, non funziona. Le opere d’arte non hanno elementi in comune, le caratteristiche proprie distintive non sono recuperabili. Non vi sono delle condizioni necessarie e sufficienti perché “qualcosa” possa dirsi un’opera d’arte”.

In realtà, l’arte del nostro tempo – precisa l’autore – si è orientata sempre più verso il mondo della comunicazione. A tal proposito Dehò richiama, in maniera sintetica, ma utile, gli schemi del linguista Roman Jakobson per riflettere sulla dinamica generata dal contesto in rapporto al referente, all’emittente, al messaggio, al ricevente, al canale e ai codici impiegati. Tanto per dire che nel mondo dell’arte si è passati dal “problema di ‘dare forma’ a favore di un ‘dare significato’, mutuato in larga parte dalla linguistica”.

Ma quale sviluppo ha avuto il concetto di Bello nel passato? Dehò parte da Pitagora, dalla sua classica ‘trinità’ del bello, del vero e del buono, cioè quel concetto che nella Grecia del V secolo a.C. inizia a diffondersi col termine Kalokagathia, da (Kalòs-bello) e (Agathòs-buono); dai pitagorici esperimenti con le corde tese a produrre suoni differenti a seconda della tensione generata dai pesi alle estremità. E dunque l’armonia, in definitiva, nascente dai numeri che, anche a sentire Platone, ‘governano il mondo’. Dunque ordine e misura, musica e matematica si palesano come obiettivi altissimi per dimorare nella dimensione metafisica della bellezza. Convergenza tra arte e scienza, si direbbe pure, che ha conquistato i cuori di molteplici artefici elaboratori di ‘sezioni auree’, serie Fibonacci, fino ad arrivare a ‘Lo spirituale nell’arte’ di Wassily Kandinsky; tutto all’insegna dello splendore, del chiarore, della semplicità che – sostiene l’autore – “appartiene per intero alla storia dell’arte”, come pure nel caso del Minimalismo e dell’Arte concettuale.

Eppure c’è un’altra storia, che si è fatta avanti a partire dall’Ottocento teorizzata in primis dal tedesco Karl Rosenkranz: cioè “La storia della bruttezza”, portata alla ribalta da Umbero Eco con un suo saggio del 2007. Un concetto non facile da definire se non si vuole semplicisticamente far ricorso alle coppie oppositorie bello-brutto, tant’è – come scriveva il famoso semiologo – che la fenomenologia di quest’ultimo “è estremamente più ricca e varia di una fenomenologia del bello”. Una lunga storia che poi a ben vedere è anche quella della profondità della nostra psiche in cui si agitano i mostri, quei ‘freaks’ dell’anima e non solo del corpo che sono assurti a icone della filmografia e della letteratura, ancorchè delle arti visive. Insomma mostri e demoni che provocano un certo piacere, un piacere della bruttezza come aveva ben intuito Taylor Barnum già a partire dal 1842 con il suo celebre ‘circo’. Basti pensare pure ad un David Lynch con il suo The Elephant Man del 1980. Insomma un’attrazione verso il brutto irresistibile.

Ma nell’animo umano – ci avverte Massimo Carboni citato nel testo- resta l’anelito verso le altezze, quel bisogno di un pathos, di “una passione che porta all’ek-stasis, cioè l’andar fuori di sé e fuori di mente, lo slancio e l’elevazione dell’anima verso l’alto in comunione con il divino”. In una parola: il Sublime.