-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

A Universo Factory, il collettivo BOW ridisegna lo spazio come organismo vivo

Mostre

Il confine oggi non esiste più come linea stabile; è un luogo di transito, una negoziazione continua tra percezioni e identità. Architetture di confine, ultimo appuntamento della stagione espositiva di Universo Factory, parte proprio da questa instabilità per indagare la soglia come architettura originaria, trasformando l’ex setificio di Vittorio Veneto in un organismo attraversabile, un corpo che risponde al passo di chi lo percorre.

Il collettivo BOW, composto da Giorgia Contin, Romina Dorigo, Elisabetta Dal Pozzolo, Giulia Tombolato e Speranța Miruna Beato, affronta il confine come forma primigenia dell’esperienza, scardinando la sua consolidata associazione al ruolo di barriera. La curatela di Simone Ceschin non cerca coesione, ma lascia emergere l’oscillazione di cinque voci che si dispongono come forze centrifughe e centripete, attrazioni divergenti che calamitano lo sguardo in direzioni opposte, mentre tempi, materiali e intensità si sovrappongono come piani di un unico limine mobile.

Il percorso si struttura concettualmente in materia, tempo e spirito, non didascalizzando una sequenza ma intessendo una triade circolare in cui tre stati emotivi agiscono come condizioni percettive prima ancora che ambienti. È un’organizzazione quasi rituale, mai sacrale, che assume il confine come luogo poroso e fragile, dove ciò che separa è anche ciò che invita ad avanzare.

L’ingresso è affidato a Vestigia di Giorgia Contin e Romina Dorigo, un’opera che ribalta la funzione introduttiva dislocando il visitatore, imponendo al corpo un primo adattamento e allo sguardo un assestamento che incrina la parvenza iniziale di orientamento. La materia si rivela come soglia autonoma, tattile, capace di accogliere e respingere nel medesimo gesto. In questa ambivalenza, tra presenza e mancanza, radice e frammento, si annida il primo vero confine della mostra, quello tra ciò che crediamo di vedere e ciò che siamo costretti a rivedere.

Il ritmo cambia con Mioclonie di Elisabetta Dal Pozzolo, un campo nervoso che pulsa in modo imprevedibile chiedendo di essere ascoltato senza decodifica. Qui la mostra introduce un’altra soglia: il tempo come instabilità. La delicatezza dei meccanismi vegetali, simili a entità in allerta, suggerisce che ogni passo del visitatore altera l’equilibrio del luogo o la percezione di quell’equilibrio. È un’opera che non offre riparo, sospende e interroga senza rassicurare.

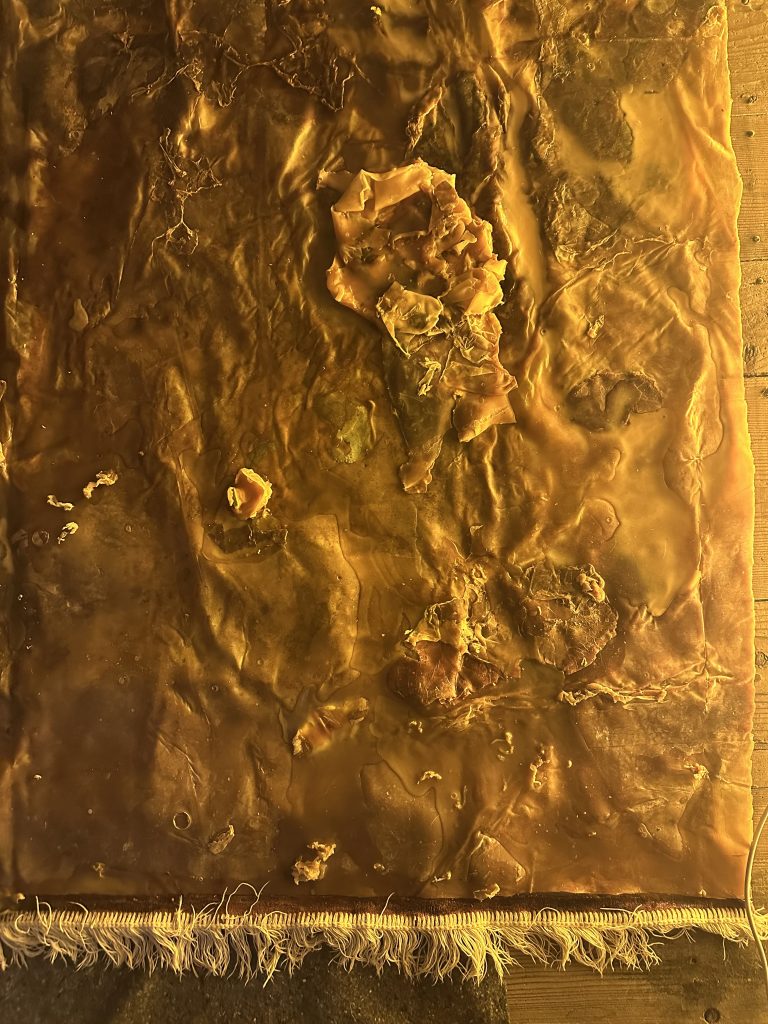

La soglia si espande poi nella dimensione spirituale evocata da Zabardast: a place to be di Giulia Tombolato, che custodisce al suo interno il Tappeto del non di Speranta Miruna Beato, un’intercapedine tra rituale laico e meditazione privata. Immagini, suoni, memorie s’insinuano con discrezione, trasformando il confine in una disposizione mentale. È qui che il visitatore riconosce la propria vulnerabilità rispetto allo spazio, un territorio senza appigli, privo di un nucleo a cui aggrapparsi.

La linearità dell’ex-setificio, così imponente nella sua apertura, viene rispettata e perturbata al contempo. BOW ne sfrutta la lunghezza come un respiro che si contrae e si espande continuamente senza mai risolversi in un racconto unitario, intensificandosi nell’interazione che genera una polisemia condivisa. L’assenza di un punto culminante diventa essa stessa un gesto critico, costringendo il visitatore a ricavarsi un proprio centro destinato a rimanere instabile.

Resiste il corpo, il suo muoversi, sostare, riguardare. Muta la percezione, costretta a riassestarsi a ogni soglia. Scompare l’illusione di un percorso lineare, sostituita da una costellazione di attraversamenti, una geografia psichica più che espositiva.

Architetture di confine non cerca la compiacenza né la comprensione immediata. Chiede invece di accettare l’attrito, l’incertezza, la lenta riformulazione dello sguardo. In questo spazio indipendente, lontano da ogni protocollazione museale, l’arte tenta radicalmente di trasformare chi l’attraversa. E nel farlo restituisce al confine la sua natura più preziosa: essere ancora e sempre un invito.

Un invito a chiedersi cosa resta di un confine quando lo si attraversa e cosa del nostro vedere si deposita lungo la soglia.