-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

Il giorno in cui Bob Wilson mi ha insegnato a guardare

Personaggi

«Qual è lo spettacolo che ti ha fatto capire che volevi fare questo lavoro?». Quello spartiacque che ti rivolta dentro e dopo il quale non puoi più tornare indietro. Il momento in cui capisci che il teatro non sarà mai più solo uno spettacolo ma una necessità. Che il corpo rimane fermo sulla poltrona, ma la mente ha già iniziato a vivere altrove. E ne vuole ancora, ancora, ancora.

Ero negli anni dell’Accademia, una sera qualunque, con alcune compagne. Avevamo trovato i biglietti per vedere Bob Wilson, nome che portavamo sulle spalle come si portano i grandi maestri nell’età della formazione: con una miscela di timore, curiosità, diffidenza e devozione.

Era il 2013, nella platea del Piccolo Teatro di Milano arrivava la sua Odyssey: il poema omerico trasformato in una fiaba musicale, interamente in greco. Non capii nulla, eppure capii tutto. Quelle tre ore scolpite nella luce, in cui la scena sembrava respirare da sola, mi paralizzarono.

Forse fu la lentezza cerimoniale dei quadri, forse gli attori che parevano apparizioni, forse le luci, che più che illuminare disegnavano il pensiero. Non ricordo una singola battuta, ma posso ancora vedere ogni gesto, ogni variazione cromatica, ogni tempo vuoto riempito di senso. Fu la prima volta in cui compresi che il teatro può essere non spiegazione, ma visione. Che si può raccontare senza dire. Wilson parlava agli occhi per arrivare alla mente. E da quella sera, il mio sguardo sul teatro non fu più lo stesso.

Robert Wilson è morto il 31 luglio 2025, nella sua casa di Water Mill, New York. Aveva 83 anni. E con lui se ne va uno degli ultimi veri visionari del teatro mondiale. Nato nel 1941 a Waco, Texas, cresciuto in un contesto familiare repubblicano e religioso, Wilson ha trasformato le sue ferite (la balbuzie, l’omosessualità repressa, un senso d’inadeguatezza profonda) in linguaggio scenico. «Dove non potevo parlare, ho cominciato a costruire immagini», dirà anni dopo. Ed è da lì che nasce la sua rivoluzione.

La svolta arriva con Deafman Glance (1970), un’opera senza parole scritta insieme a Raymond Andrews, un ragazzo nero sordo, che Wilson aveva adottato. Lì nasce il suo teatro visivo, ipnotico, radicalmente fuori dalle regole. Uno spazio rarefatto, dominato dalla lentezza, dal silenzio e da un’architettura luminosa che trasforma ogni gesto in rito.

Poi viene Einstein on the Beach (1976), con Philip Glass: cinque ore di musica minimale, figure che si muovono come in trance, e un uso della ripetizione che infrange ogni logica narrativa. Non c’è storia, non c’è psicologia: c’è la vertigine della visione. È l’inizio di una serie di collaborazioni con i più grandi: da Heiner Müller a Marina Abramović, da Tom Waits a Lou Reed.

Wilson non dirigeva solo spettacoli: costruiva universi. Le sue regie di opere liriche, da Madama Butterfly alla Trilogia Mozart-Da Ponte — hanno riscritto il rapporto tra musica e immagine. I suoi spettacoli per bambini (tra cui un meraviglioso Peter Pan all’Opéra Bastille) rifiutavano ogni paternalismo, trattando l’infanzia come territorio di alta percezione.

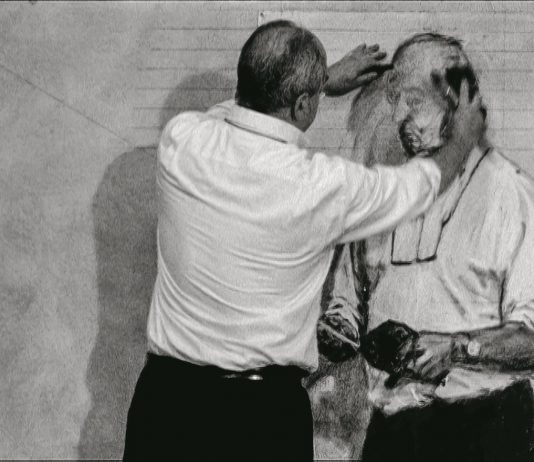

Ma non bastano le etichette. Bob Wilson non è stato solo regista, scenografo, coreografo. È stato un alchimista della scena. Ha rubato alla pittura la composizione, al cinema il montaggio, alla danza il respiro. Ha lavorato su Shakespeare, Brecht, Ibsen, ma sempre filtrando ogni testo attraverso il suo sguardo. Un teatro fatto di luce, di geometrie, di sguardi che durano minuti interi.

Wilson ha sempre considerato il tempo non come semplice durata cronologica, ma come materia compositiva. Nei suoi spettacoli, il tempo si espande, si stratifica, si rende visibile. È un tempo sospeso, mentale, che sfida l’impazienza contemporanea. «La lentezza è una forma di intensità», diceva. E in questa lentezza costruiva i suoi mondi: non tanto da capire, quanto da attraversare.

Il teatro, per lui, non era mai una rappresentazione della realtà, ma una forma d’arte autonoma, fondata sullo sguardo e sulla percezione. Non c’era trama da seguire, né personaggi da decifrare: c’erano figure, spazi, suoni, luci che andavano esperiti come si esperisce un’opera pittorica. L’esperienza teatrale diventava così un processo ottico, quasi meditativo. Lo spettatore non veniva intrattenuto: veniva educato a guardare diversamente.

Questa centralità dell’occhio nasceva da un legame profondo con le arti visive. Wilson è stato regista, ma anche architetto, disegnatore, scenografo, collezionista. Il suo teatro prende forma dentro uno spazio costruito con lo stesso rigore di un quadro di Mondrian o una scultura di Giacometti. Le luci non sono mai funzionali: sono segni pittorici, tagli di senso. I costumi, le posture, i ritmi dei movimenti sono orchestrati come in una coreografia plastica. Ogni spettacolo è un oggetto visivo totale, un dispositivo percettivo.

Non a caso, nel 1992 Wilson fonda il Watermill Center, un luogo che non è una scuola, né un teatro, né un museo, ma un laboratorio transdisciplinare in cui artisti visivi, danzatori, musicisti, architetti, filosofi possono coabitare e creare senza confini. «Un luogo dove il pensiero può rallentare», lo definiva lui. E dove si può imparare a vedere. Non a caso, la parola che più spesso tornava nei suoi discorsi non era “testo”, né “regia”, ma “sguardo”.

Il Watermill Center non è solo un’eredità fisica: è il compendio della sua visione. Lì Wilson ha raccolto oggetti da ogni parte del mondo, opere d’arte, maschere tribali, frammenti di memoria visiva. E li ha messi a disposizione dei giovani, con la generosità del maestro che non ha mai smesso di cercare. Per lui l’arte era un’educazione del senso, un allenamento all’attenzione, un ponte tra l’infanzia e l’altrove.

Bob Wilson ci lascia in eredità un modo nuovo di pensare il teatro: non come narrazione, ma come paesaggio mentale, come stato percettivo. In un tempo in cui tutto corre, lui ci ha insegnato la lentezza. In un’epoca di realismo, ci ha restituito il mistero.

E ora che il sipario è calato, ci resta il buio. Ma un buio pieno di luci, che continueranno ad accendersi ogni volta che qualcuno, in una sala, proverà a vedere il mondo con occhi diversi.