Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

10

novembre 2013

A Torino l’Air force One vola bassa

Progetti e iniziative

La nuova “annuale” della città piemontese, “One Torino”, è stata presentata in occasione dell'opening di Artissima. Cinque spazi importantissimi della città nelle mani di un manipolo di curatori, tutti stranieri, che propongono cinque “incontri” con cinquanta artisti, conosciuti o meno. Ci si aspettava una bomba e invece “One Torino” appare una manifestazione senza grandi picchi. Con gli occhi rivolti all’indietro, alla Triennale lontana anni luce

Nel complesso riprende l’idea della vecchia Triennale di Torino: un progetto complesso e di forte impatto, scomparso dai palinsesti dell’arte cittadina dopo solo due edizioni, curate da Francesco Bonami e Carolyn Christov Bakargiev, nel 2005, e Daniel Birnbaum, nel 2008.

L’ex Triennale, infatti, non poteva che essere il più buon auspicio per una manifestazione che, invece, ha tradito un po’ le aspettative. Stiamo parlando di “One Torino”, il cui collegamento di cinque mostre sotto lo stesso cappello delle manifestazioni “collaterali-ufficiali” alla fiera, non ha particolarmente funzionato. L’idea di togliere spazio agli artisti per una serie di progetti più curatoriali che altro, stavolta si rivela piuttosto debole. Molti collezionisti hanno apprezzato la tri-personale al Castello di Rivoli dei vincitori del Premio illy Present Future 2012, Vanessa Safavi, Santo Tolone e Naufus Ramírez Figueroa. Qui, nel complesso, è come se lo spazio concesso ai tre artisti sia in esubero rispetto all’offerta proposta. Funziona il lavoro di Vanessa Safavi, di una matrice decisamente poverista che però, rispetto alla vecchia corrente resta “intoccabile”, un vuoto esclusivamente da contemplare, ma col quale non si può interagire.

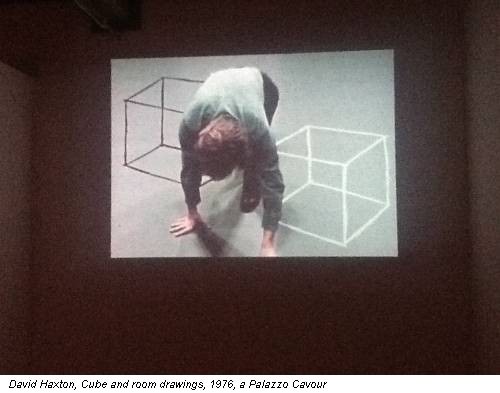

Buono invece Palazzo Cavour, con la collettiva “Repertory” del curatore del New Museum Gary Carrion-Murayari. Qui l’indagine sull’oggetto è sì speculativa, ma di certo mostra una linea intellettuale ben marcata, che ricorda – a parte alcune licenze poetiche recuperate da lavori come Cube and room drawings, splendido video che mischia bi e tridimensione di David Haxton (del 1976!) e The broken rule di Ericka Beckman (del 1979!) – la Postproduction di Nicholas Burriaud: oggetti comuni riassemblati e dotati di nuove sintassi, o rieditati: Isabel Cornaro che fa Louise Nevelson o Andro Wekua, prestato da Sandretto Re Rebaudengo che mixa anatomia e geometria in prodotti che colpiscono più per il loro peso che non per una vera e propria dimensione poetica.

Alla Fondazione Merz il progetto di Julieta Gonzàlez “Ways of working. The incidental object” è ben costruito, ma appare chiarissimo che le opere dei grandi vecchi, Mario Merz ed Enzo Mari in primis, sono le uniche a riuscire a parlare decisamente del tema che si sta affrontando: questioni legate al lavoro e alla soggettività nel contesto della produzione industriale.

Davvero, tra l’altro, Torino con il suo passato non avrebbe saputo proporre di meglio con una tematica del genere? Che cosa avrebbe potuto fare un curatore “lavorante” sul territorio per raccontarci questo? Al piano di sopra della Fondazione Merz si cammina sui vetri, alle pareti ci sono Pier Paolo Pasolini con Teorema, Valie Export, Alighiero Boetti, una serie infinita di suggestioni che Alfredo Jaar traccia sul tema della rivoluzione che, evidentemente, è davvero fallita. Perché l’oggetto-lavoro, al piano di sotto è mansueto, soporifero. E davvero oggi le professioni, servili o liberali che siano, ma con tutto il loro immenso carico di difficoltà, sono questo?

Emblematica e ormai endemica confusione di ruoli, dove si confonde l’esterofilia con l’internazionalità, dove un orizzonte unitario (e non è un complimento, ma un indice di “appiattimento”) lascia spazio alla sostituzione totale del curatore con l’artista, è alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: il progetto di Chris Fitzpatrick è un solo show-speculazione del curatore stesso, performer-redattore di un testo introduttivo che è semplicemente dadaista: «Inserendo una serie di opere all’interno di una conversazione e mettendo una serie di conversazioni in dialogo con le opere, “Veerle” produce continuamente qualcosa di nuovo». Dunque ogni addetto ai lavori continuamente produce “Veerle” (il titolo della mostra), e lo produrranno anche studenti, professionisti, casalinghe e bambini che andranno a vedere l’esposizione. Seguendo però pedissequamente le indicazioni dei mediatori, of course, perché la mostra si compone di una serie di oracoli mancanti. Per il prossimo futuro speriamo quindi che si scelga di farci sognare con le lettere, visto che la domanda di fondo qui è come mai, sempre di più, viene a mancare il coraggio di “mostrare” per proporre invece la diaria di quello che non c’è. Siamo così saturi da dover scavare nel buio? Il consiglio, reazionario forse, è quello di spostarsi nelle sale attigue, per ammirare i prodotti tessili di “Soft Paintings”, che contano pezzi bellissimi di Sanford Biggers, Rosemarie Trockel, Pae White e anche Francesco Vezzoli.

Come sopra anche per gli oggetti della GAM, che alterna mobilio componibile e oggetti di polistirolo che mimano una serie di sculture della collezione della Galleria d’Arte Moderna, di Cellini, Marisa Merz, Hans Arp e Gaggini, realizzati da Matthew Derbyshire; antichi colonnati chiusi in una stanza, Temple of Convenience di Paolo Bronstein, che suggerisce quasi un’emeroteca dell’architettura più che un orinatoio pubblico neoclassico, come nelle intenzioni dell’artista. Il tutto qui si completa con 99 Nike di Samotracia in serie, blu e arancioni, di Edward Allington. È “Ideal Standard Forms”, della curatrice Anna Colin, di stanza tra Parigi e Londra.

Ora ci si risponderà che i denari di oggi non sono gli stessi che giravano prima del 2008, che i tempi delle vacche grasse sono finiti e forse che non si possono più fare “mostre” nel vero senso della parola, ma “sperimentazioni”. Ecco perché “One Torino” non potrà essere la nuova Triennale. Si parla tanto di ricadute economiche sul territorio, dell’attenzione al pubblico, del coinvolgimento della città. Davvero con i 350mila euro pubblici spesi per “One Torino” non si sarebbe potuto fare qualcosa che avesse più senso per la città e per il suo incrinato sistema museale? Sarah Cosulich Canarutto, che sull’intreccio virtuoso tra fiera e musei, fondazioni ha scommesso fin dall’inizio, difende la sua creatura: «One Torino è una sorta di defibrillatore per la città e il suo sistema museale. Porta curatori, istituzioni e collezionisti stranieri che in fiera, e a Torino, non ci verrebbero. Si può migliorare, ma è uno strumento indispensabile per tenere in vita tutto quello che c’è qui». E in effetti è meglio che quei soldi (non pochi) siano spesi per qualcosa che va oltre i tre giorni della fiera, visto che Artissima, “fiera curatoriale” per antonomasia, di progetti ideati da curatori ne ha sempre avuti. E l’idea che musei e mercato si incontrino su un progetto comune può avere le sue ricadute positive. Del resto Torino non è stata sempre all’avanguardia nel sistema misto pubblico-privato?

Il nodo allora si sposta sulla scelta e sulle scelte dei curatori, sulla qualità del lavoro svolto, ma anche su un “certo modo” di pensare e confezionare le proposte culturali. Non sarebbe auspicabile una manifestazione che, invece di tracciare cinque rette parallele, avesse creato degli “incidenti”, scaldato o almeno anticipato una direzione futura? Magari con meno artisti, magari con qualche italiano in più. Stavolta, infatti, quel che balza all’occhio è una sorta di atteggiamento che sembra persuaso dall’idea che in Italia non si possa più raccogliere nulla di buono. Non è questione di internazionalità, come dicevamo poco sopra, ma la necessità di creare qualcosa che appartenga a questo maledetto Paese, e che possa cambiarlo, radicalmente! L’arte potrebbe essere un buon punto di partenza, seppur utopico. Ma visto che siamo così internazionali, avremmo dovuto impararlo dai nostri vicini francesi, inglesi, tedeschi, dai nostri amici statunitensi, dai turchi e dai cinesi. Che sappiamo bene come lavorano il loro territorio.

“One Torino”, nel complesso, appare come il raggruppamento di cinque mostre che potrebbero continuare a stare negli stand più trendy, e più grandi, di Artissima. Un’emanazione troppo leggera per essere percepita e fuori scala per stare dentro musei e fondazioni che hanno una forte connotazione e che per anni (Castello di Rivoli) sono stati il fiore all’occhiello della museologia contemporanea italiana.

Sembra un po’, insomma, lo specchio di come stanno andando le cose all’ombra della Mole. Che invece funzionano al piano di sopra, dove troverete Renoir (che vi piaccia o meno) o tonnellate di vetri infranti che raccontano meglio di qualsiasi “prototipo” o dissertazione di curatore, quella situazione anni ’70 che sembra ricomparire oggi in tutte le forme dell’arte, dalla pittura al concettuale, e che tanto si ama. Perché mansueta, come un percorso di avanguardie sfiancate dagli eventi.

Caro Matteo condivido ogni tua parola. Ottima analisi, giusta, puntuale e onesta, i vecchi leoni dell’arte ruggiscono a pieni polmoni con le loro opere che sono potenti (grandiosa installazione di Alfredo Jaar che con il suo pavimento di vetri rotti ha detto più di un manuale di Storia contemporanea sulla fallita utopia della Rivoluzione) e che giganteggiano soprattutto se confrontate con l’autoreferenzialità curatoriale di alcune sperimentazioni tipo VEERle che ho personalmente trovato irritante.