Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

13

dicembre 2015

Udire il pittore

Progetti e iniziative

La mostra di Gaitonde alla Peggy Guggenheim chiede al visitatore una delicatezza analoga a quella usata dall’autore nel concepire i quadri. E incrocia oriente e occidente

Dopo quella newyorkese, realizzata un anno fa, la mostra veneziana è una importante e rara occasione in Europa, per poter accostarsi ad una delle più rilevanti figure dell’arte asiatica contemporanea del secondo Novecento. Una quarantina di lavori fra dipinti e opere su carta di non facile reperibilità, la cui messa insieme ha richiesto un paio di anni di lavoro a Sandhini Poddar, curatrice aggiunta al Salomon R. Guggenheim Museum, che permettono una visione esauriente del percorso di Vasudeo Santu Gaitonde fra il 1953 e il 1997.

L’artista indiano è poco conosciuto in Europa, mentre in Asia è molto apprezzato, e sul mercato estremo orientale dell’arte le sue opere hanno raggiunto valori assai rilevanti. Gli elementi storico-critici per interpretare il lavoro di Gaitonde (nato nel 1924 a Nagpur, venuto meno nel 2001 a Nuova Delhi), sono stati chiaramente individuati dalla Poddar, e sono rapportabili a quella pittura ‘non oggettiva’ che ha contraddistinto l’Astrattismo europeo (Kandinsky e Klee innanzitutto per quel che riguarda l’artista indiano) e la stagione dell’Informale americano (in particolare Mark Rothko). Gaitonde risulta così essere una presenza intimamente organica alla stessa storia della grande collezione Guggenheim, rappresentando un punto di incrocio fra sensibilità orientale e occidentale sempre in chiave pittorica astratta.

Dunque, una mostra che nell’eleganza dei lavori proposti permette di aggiornare con un ulteriore capitolo quell’ampio movimento di reintepretazione di linguaggi europei ed occidentali da parte di protagonisti di altre culture. Insomma, Modernismo da intendere nelle sue diverse declinazioni dovute al contatto con altri contesti culturali che ne arricchiscono lo spessore, e che in qualche modo lo restituiscono come una stagione affatto ovvia dell’arte: Sandhini Poddar ha parlato non a caso di ‘polyphonic modernism’, rispetto al lavoro di Gaitonde, ed è un concetto che ben potrebbe definire la stessa natura del Modernismo per così dire ‘di ritorno’. Insomma, grazie ad autori come Gaitonde, potremmo leggere una sorta di seconda fase del Modernismo stesso quando questi si ibrida e muta a contatto con altre tradizioni, altre pratiche, altre concezioni dell’arte.

Ed è su tale versante che l’appuntamento veneziano rappresenta una non ovvia esperienza. Purché si tenga certo conto dell’ interpretazione – da condividere – dell’opera di Gaitonde, ma non si risolva quest’ultima in una chiave di lettura coerente quanto relativamente facilitante rispetto all’esperienza diretta dei lavori dell’artista indiano, che sono da osservare con cura, recuperando quella lentezza dell’osservazione, e direi quell’attesa, da cui sono scaturiti per l’autore stesso.

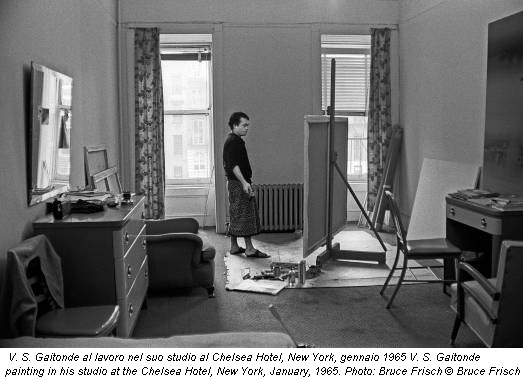

Una mostra di questo genere acquisisce senso ulteriore se diventa un esercizio per risentire e misurare la nostra capacità di concentrarci, e di isolarci dal brusio dal quale siamo avvolti. Quelli di Gaitonde sono quadri delicati nella fattura, quadri letteralmente sottili per la levigatura delle superfici, e per l’estrema riduzione cromatica, a volte non più di due colori, però trattati così da coglierne ogni possibile variazione. Quadri che chiedono a chi li osserva una delicatezza analoga a quella usata dal loro autore nel concepirli. Il viatico europeo e poi americano, considerando il fatto che Gaitonde è stato a New York nella metà degli anni Sessanta grazie ad una borsa di studio, va ripercorso, così come fa l’autore, chiedendosi se non sia compiendo un lungo giro entro la contemporaneità che si può attingere nuovamente a quell’esperienza del ‘fabbricatore di immagini’ così ben descritta da un profondo conoscitore di arte orientale quale è stato Ananda Kentish Coomaraswamy. Un suo breve commento tratto da un articolo del 1944 sulla “Pittura cinese a Boston” , e incluso nella raccolta Il grande brivido, può aiutare a comprendere cosa, per vie tutte legate alla tradizione orientale, si possa intendere per ‘non oggettivo’: una sorta di ” ‘riverbero (oppure operazione) dello spirito, (nel) movimento della vita’, e significa che il vero pittore non cerca di rappresentare la semplice apparenza, ma di rivelarne la forma animatrice”.

Gaitonde esercita una forma di contemplazione il cui esito è un particolare processo compositivo la cui assenza di riferimenti ‘oggettivi’, se per oggettivo intendiamo la riconoscibilità del rappresentato, permette di accedere ad un’altra modalità del farsi dell’immagine pittorica. Qualcosa che, al di là delle esperienze artisticamente sedimentatesi (quelle occidentali cui si è accennato, ed altre più propriamente orientali, quali la miniatura o la calligrafia) attinge piuttosto, come dichiara l’artista, al manifestarsi di un proprio sentimento della vita e della natura. Grazie ad un processo di svuotamento, di kenosis, che permette l’affiorare sulla superficie della tela di gesti/segni costituiti da minime quantità cromatiche. Cioè quel tanto di materiale necessario affinché il processo di affioramento di una visione pittorica, non altrimenti esprimibile, possa concretizzarsi.

Il gesto stesso di Gaitonde è contemporaneamente un porre e un togliere per il ricorso all’utilizzo di piccole spatole che producono un progressivo assottigliamento, una sorta di dematerializzazione del colore così che i segni affioranti dallo sfondo precedentemente preparato con molta cura, vibrino di una tensione, sospesa non di rado fra immagine e calligrafia. Verrebbe da chiudere prestando una volta ancora la parola a Coomaraswamy il quale, mettendosi nei panni di un visitatore di una mostra di pitture orientali non si chiede più “Mi piace quest’opera?”, ma “Che mi sta dicendo il pittore? Sono riuscito ad udirlo?”

Riccardo Caldura