Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

29

maggio 2015

Una sapiente grande MADRE

Progetti e iniziative

La collezione permanente ricostruisce il dialogo con la città. Mentre tra la fascinazione di Buren e il disturbante di Sturtevant va in scena il gioco delle prospettive capovolte

Il coinvolgimento della comunità, intesa come forma dinamica dei processi storici, sociali e culturali, la possibilità di sollecitare rapporti fattivi tra privati e istituzione, sono le ipotesi convergenti che hanno orientato la direzione di Andrea Viliani al MADRE, tracciando una linea di continuità con quanto di positivo era stato fatto, nel corso di una lunga tradizione, come aveva ben evidenziato la mostra dedicata a Lucio Amelio, concreto segno di apertura dell’istituzione museale verso tutti gli interpreti culturali attivi sul territorio. A Napoli, la parabola comune tra le sfere del pubblico e del privato, nell’ambito dell’arte contemporanea, è stata tracciata, ufficialmente, già dal 1978, con l’antologica di Alberto Burri, voluta dal sovrintendente Raffaello Causa e da Lucio Amelio, nelle sale di Caravaggio e dei caravaggeschi al Museo di Capodimonte.

Nel labirintico sistema dell’arte, la categorizzazione dicotomica tra ambiti appartiene a un’altra epoca e il dispositivo museo, in particolare se dedicato al contemporaneo, può accantonare lo status di apparato monolitico, per raccogliere la sfida di immaginare altre soluzioni fruitive, normative, economiche, relazionali. Da tre anni a questa parte, l’energia del MADRE è stata dedicata a tale processo di autoanalisi, proponendo mostre dedicate alle competenze e alle vulnerabilità del museo d’arte contemporanea, dalle falsificazioni disturbanti di Walid Raad ed Elaine Sturtevant, allo stupore seducente di Ettore Spalletti e Daniel Buren. Durante questo fitto percorso di esposizioni temporanee, però, la tensione latente è sempre stata rivolta all’edificazione di una struttura espositiva stabile che fosse connessa ai luoghi e alle persone, configurandosi come un organismo esteso e radicato, composto da opere, azioni e dialoghi. Così, lavorando sottotraccia – ma, poi, non troppo, perché la dovuta enfasi, al momento giusto, è stata data e i rapporti criticamente attivati potevano emergere nel tessuto cittadino e nazionale, tra iniziative comuni, “matronati” e collaborazioni – il processo di formazione è arrivato puntuale al traguardo, con la presentazione dell’ultima parte della collezione permanente. Un passo che, come affermano Viliani e Pierpaolo Forte, è base fondamentale per iniziare un corso veramente nuovo.

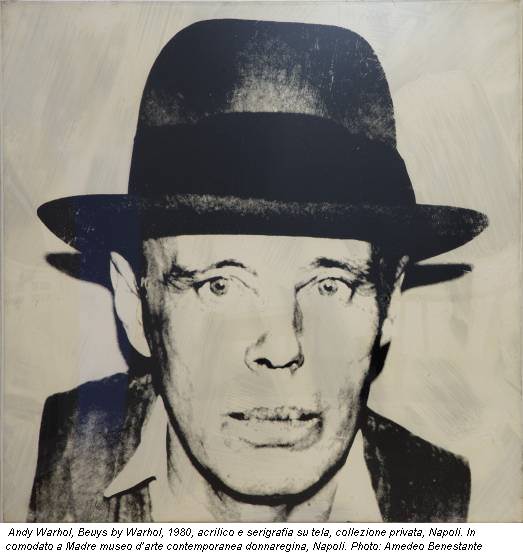

Allora, se nelle sale possono alternarsi, tra gli altri, Marina Abramović, Marisa Albanese, Francis Alÿs, Carl Andre, Giovanni Anselmo, Robert Barry, Bill Beckley, Joseph Beuys, Bianco/Valente, Antonio Biasiucci, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Lawrence Carroll, Henri Chopin, Francesco Clemente, Danilo Correale, Tony Cragg, Giuseppe Desiato, Bruno Di Bello, Jimmie Durham, Lino Fiorito, Lucio Fontana, Gilbert & George, Liam Gillick, Dan Graham, Emilio Isgrò, Mimmo Jodice, Ilya e Emila Kabakov, Allan Kaprow, William Kentridge, Anselm Kiefer, Maria Lai, Nino Longobardi, Lea Lublin, Vittorio Lucariello, Urs Lüthi, Luigi Mainolfi, Mark Manders, Piero Manzoni, Raffaela Mariniello, Fausto Melotti, Marisa Merz, Dennis Oppenheim, Nam Jun Paik, Gina Pane, Gianni Pisani, Vettor Pisani, Michelangelo Pistoletto, Robert Rauschenberg, Mario Schifano, Marinella Senatore, Ettore Spalletti, Haim Steimbach, Eugenio Tibaldi, Pádraig Timoney, Arrigo Lora Totino, Eulalia Valdossera, Andy Warhol, Lawrence Weiner, Gilberto Zorio, si deve all’azione concertata del comitato scientifico del MADRE, coordinato da Vincenzo Trione e composto da Olga Scotto Di Vettimo e Alessandra Troncone, dei curatori Eugenio Viola e Alessandro Rabottini, dei galleristi, da Lia Rumma ad Alfonso Artiaco, da Lucia e Laura Trisorio a Umberto Di Marino a Fonti, con l’apporto delle collezioni private, come quella di Ernesto Esposito, Peppino Di Bernardo ed Enea Righi, e delle Fondazioni, da Morra Greco a Marconi e Morra, da Anselmo a Melotti. «Il museo non può aver paura di incontrare le gallerie e il collezionismo, perché entrambi rappresentano ipotesi propositive, con le quali è vitale entrare in contatto», ha detto Viliani, chiarendo, in questo modo, la sua posizione in merito ai comodati d’uso, considerati opportunità agilmente gestibili anche da Forte: «In un settore ancora non strutturato come quello del contemporaneo, il modello della collezione rigida non è più praticabile. L’aspetto del comodato, invece, può instillare quella vena di azione che serve per completare la ricerca».

Questa impostazione si riflette nell’allestimento, che si diffonde già dall’ampio ingresso, nelle sale – adesso piene – e nei corridoi di raccordo, nella scalinata, sul terrazzo, seguendo una dialettica trasversale tra motivi e tempi, rappresentazioni e luoghi. La compitazione cronologica non è usata come tassonomia neutrale ma acquista un’ambivalenza vettoriale che mette in evidenza il ritmo frammentato del ritorno e dell’allontanamento, costante vitale nella storia dell’arte. Simili a nuclei tematici, si alternano gli spazi della parola e del corpo, dell’incontro tra occidente e oriente, della superficie e del colore, del teatro e del video, dell’architettura e della monumentalità. Non più didascalica, gerarchica, la metodologia diventa didattica dinamica per mettere in dialogo la proposta culturale e il fruitore. Non istruire ma mostrare, invitando a riflettere, partendo da un contesto percettivo immediato. I dati sull’affluenza sembrano premiare tale impianto, considerando l’aumento del 40 per cento del flusso dei visitatori nel primo quadrimestre del 2015.

Le due temporanee attualmente visitabili, seguono con coerenza tali presupposti e, in modi visivamente opposti, trasformano gli spazi del MADRE in zona di intervento radicale. Tra Daniel Buren (1938) ed Elaine Sturtevant (1924-2014) sembrerebbero non esserci molti punti di contatto. Un minimalista della suggestione, che crea dispositivi ambientali di pura forma, e una iconoclasta della materia dell’arte, implacabile archeologa dei processi estetici. Buren si è formato in quella temperie minimalista europea che, sul finire degli anni ’60, indagava gli elementi primari dell’osservazione, l’annullamento dell’immagine e degli stimoli figurativi. Nello stesso periodo, negli USA messi in discussione dall’URSS, tra l’assassinio di Kennedy e l’emergere delle controculture, Sturtevant poteva conoscere direttamente le nuove icone della Pop Art americana. Una condizione ideale per testare sul campo e maturare ulteriormente le teorie legate alla simulazione di identità e al gioco linguistico della differenza, sviluppate da Jacque Derrida e Gilles Deleuze.

Gli ambienti del museo di via Settembrini, con le loro articolazioni complesse, si prestano a interpretazioni divergenti e se il kindergarten di Buren mette in sospesa comunicazione l’interno e l’esterno, reinventando l’ampio ambiente della Sala Re_pubblica, al pian terreno e prospiciente al portone d’ingresso, la ricca antologica di Sturtevant – la prima personale in un’istituzione pubblica italiana che segue quelle recenti del MoMA di New York e del MoCA di Los Angeles – scandisce l’intero percorso della successione di sale dell’ala dedicata alle temporanee, innestandosi nell’intima costituzione di quel sistema che la vincitrice del Leone d’Oro alla carriera, alla 54° Biennale di Venezia, voleva sezionare.

Per l’environment, la prima di una serie di collaborazioni con il MADRE, Buren ha usato gli elementi caratteristici della sua sintassi, allestendo utensili monumentali che scompongono lo spazio preesistente dell’architettura in un oggetto di interazione percettiva, per creare un contesto spaesante e affascinante. Il fruitore è attirato nel meandro di vicoli che si estendono come un reticolo, tra i grandi blocchi intersecati. Però, prima di addentrarvisi, deve attraversare una zona di bianco limpido, nella quale l’alterazione visiva, retaggio di ciò che è al di là, si azzera. In questa soglia subliminale che agisce al di sotto dei processi cognitivi, le strutture sono nude, semplificate dall’assenza di pigmento, mostrando lo strato preparatorio del processo creativo, quando il segno è ancora prossimo al nulla. Superando questo confine dolce, si entra nel centro della città fluida, dove i colori e le forme si armonizzano nella porosità dei materiali, non aderendo con quella liscia nettezza della superficie, tipica del Minimalismo tout court. La scenografia del fantastico è tanto più immersiva quando è ridotta alla pura evidenza degli elementi geometrici, proprio immaginando Come un gioco da bambini, nel quale le linee appena abbozzate possono diventare l’allegoria di mondi utopici.

La fascinazione relazionale tra oggetto d’arte e fruitore è prospetticamente capovolta nell’impervio percorso concettuale di Sturtevant Sturtevant, a cura di Stéphanie Moisdon e realizzata sulla scorta di alcuni appunti su una futura mostra che Sturtevant avrebbe voluto realizzare proprio al MADRE. «Questa non è una retrospettiva ma un’opera totale che entra negli spazi espositivi con una forza seminale» ha specificato Viliani. Iniziata a metà degli anni ’60 e portata avanti con forza e coerenza militante, la ricerca di Sturtevant ha precorso i temi più scottanti delle estetiche contemporanee, dalla tensione tra autore collettivo e soggetto artefice, al rapporto tra meccanismi di produzione, ricezione e canonizzazione dell’immagine, fino alla giurisdizione del copyright, passando per le controversie della proprietà intellettuale.

Sturtevant ha fatto della ripetizione – esplicitata nell’epanalessi del nome personale, che dà il titolo alla mostra – un meccanismo estetico ed etico di rovesciamento della rappresentazione nel suo doppio, utilizzando le opere dei suoi contemporanei, con l’unica eccezione del più anziano Marcel Duchamp, come matrice dalla quale trarre immagini identiche all’originale, quasi in ogni particolare. Da Andy Warhol a Robert Rauschenberg, da Jasper Jones a Keith Haring, da Frank Stella a Claes Oldenburg, tutti gli artisti più affermati, già icone nella summa dell’arte, subirono questo processo di appropriamento visivo tramite raddoppiamento. Venivano replicate non solo intere mostre, spesso a pochi isolati di distanza, ma anche azioni e performance, come quelle di Joseph Beuys, in uno slittamento ancor più radicale, pensando all’unicità intrinseca della decifrabilità performativa, legata al corpo ben identificabile. Nell’arcanum imperii del sistema dell’arte, una simile pratica non poteva passare sottotraccia e, se a Warhol e Rauschenberg l’idea piacque molto, Oldenburg non gradì e la sua pratica fu presto definita “inaccettabile”.

La mostra del MADRE non segue un criterio cronologico ma procede per sezioni tematiche e si apre con un grande wallpaper che mette subito le cose in chiaro. Il volto della Sturtevant, con l’inconfondibile targa “wanted”, è reiterato centinaia di volte su manifesti che coprono completamente la sala. Proseguendo in un ambiente proditoriamente ristretto e allungato, che delinea una prospettiva di sfondamento ottico, si incontra la sagoma immediatamente riconoscibile di Beuys, il passo deciso de La rivoluzione siamo noi. Osservando più da vicino, però, ci si rende conto che c’è qualcosa di diverso nei suoi tratti somatici, come se “qualcuna” si fosse travestita, mimando perfettamente l’andamento, il piglio dell’artista-sciamano. Sturtevant insegue Beuys, Beuys insegue Sturtevant, entrambi sopravanzano, in un paradosso di zenoniana memoria.

Sturtevant cercava il segno riproducibile di una bellezza indifferente, il divenire significato dell’immagine, il momento simultaneo tra l’eventualità dell’opera, la sua ricezione e l’interpretazione, temi affrontati, ante-litteram, da Marcel Duchamp, eletto a maestro seriale. Allora, nella sala successiva, da un foro ricavato nella parete, azionando una manovella, si può osservare una sequenza di piccole riproduzioni fotografiche delle opere più significative del padre dell’arte contemporanea. Se la visione dello spioncino, nascosta, scomoda, rimanda alla frantumazione dell’immagine virtuale, Fresh Widow è una presenza tangibile, anche se, questa volta, la struttura è fissata alla parete e i vetri non sono oscurati. Ampio spazio è stato riservato alla serie dedicata alla Pop Art – dalla Black Marylin alla Flag, dagli Hot Dog ai Cherry Cake, presi come freschi di Store, che tanto fecero infuriare Oldenburg – e agli interventi video, come Hey, esaltazione grottesca e rumorosa della stupidità tecnologica, ed Electric Tango, un’installazione di nove schermi, sovrapposti a piramide capovolta, che proiettano un loop di opere e performance. Contraddicendo platealmente l’autenticità garantita dagli apparati museali, lo spazio espositivo diventa anticamera dell’identità simulata, riproduzione di un labirinto mitologico nel quale la storia e i concetti dell’arte sono sottoposti al linguaggio dell’appropriazione. L’eterno dualismo del vero e falso è portato al parossismo, per cortocircuitare la categorizzazione della differenza che, nella cultura occidentale, appare cristallizzata, banalizzata come pretesa egemonica. È il livello vertiginoso dell’immagine riprodotta a sua somiglianza, una trasformazione nella quale la realtà oggettuale, evocata tecnicamente, diventa pretesto per il compimento di una realtà esperienziale altra.

Dunque, andando oltre all’espediente delle soluzioni, procedendo nella zona eventuale dei motivi, si aprono possibilità convergenti. Pur esprimendo enunciati percettivamente opposti, Buren e Sturtevant sviluppano una metanarrazione parallela, incentrata sulla messa in discussione dei processi cognitivi, sull’essenza della ricerca artistica che, scomponendo il proprio linguaggio, analizza se stessa. L’uno costruisce l’oggetto nello stesso istante in cui l’altra lo scompone. Momenti discordanti dell’identica forma.

.jpg)