Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

«Science (knowledge) is not defined by content or method today, nor by morality; science is what is taught.»

Questo è ciò che scriveva Roland Barthes nelle sue riflessioni, poi raccolte in “The Rustle of Language” del 1989, intendendo forse che la scienza non poteva essere soltanto quella dimostrativa o sperimentale. O meglio che c’è scienza anche al di là della sua componente tecnicistica. Possiamo oggi pensare a una scienza così? Nel pieno del fenomeno sociale della matematizzazione della logica, è possibile trovare spazio per la magia, per il mistero, per lo spirito?

È precisamente questa la premessa di molta dell’arte esposta alla 57esima Biennale di Venezia. Passeggiando tra i padiglioni stranieri dell’Arsenale, sembra che ognuno abbia rivolto il suo sguardo alla propria identità. Se di zeitgeist si potrebbe parlare, sembra che quasi contemporaneamente che ognuno di questi Paesi sia voluto uscire da un linguaggio artistico unico, globalizzante, per ridiscendere nella propria “Heimat”, nella propria terra d’origine. Se si potesse cercare un immagine allegorica, sarebbe quella di un atleta pronto allo slancio, colto nel momento di premere sul terreno prima della risalita. In questo stare abbassato, gli occhi sono rivolti al suolo, il corpo si rafferma, si radica come le radici di una pianta che allacciata alla crosta può issarsi libera nel cielo. Ma appunto lo sguardo non è rivolto verso nessun orizzonte, non è questo il biennio giusto per cercare speranza, quanto piuttosto quello di ristrutturare vecchie certezze.

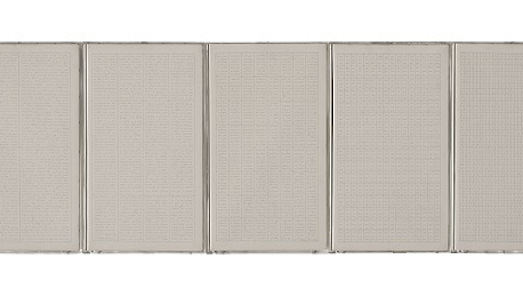

Padiglione Lettonia

Iniziamo senz’altro dal Padiglione Lettonia, con il progetto dell’artista Mikelis Fisers, What can go wrong, curato da Inga Steimane. Quest’ultima nel suo testo “Esoteric Deviation”, ci parla appunto dell’urgenza, da parte dell’artista, di cercare nella teosofia le basi per una nuova insistenza del “magico” nella società attuale, secondo un progetto che riunisca i popoli sotto l’egida di una spiritualità primigenia. L’artista qui si serve della tipologia della narrazione fantascientifica per affidare a una civiltà altra tutte le esasperazioni razionalistiche dell’uomo contemporaneo. Va più indietro delle scimmie di Franklin J. Schaffner, per inventare un Pianeta dei dinosauri. Delle stele si ergono ridisegnando lo spazio sacro, ogni tavola incastonata come nella pietra è incisa come nelle prime caverne. L’osservatore è lasciato interdetto tra la possibilità di star guardando un presente post-umano o proto-scientifico.

Con uno sguardo che indaga il presente attraverso il passato, troviamo il progetto Werken, del Padiglione Cile (foto in alto) con l’artista Bernardo Oyarzun e il curatore Ticio Escobar. La sala è trasformata in una metafisica sala consiliare, dove stanno riunite come in assemblea, oltre mille maschere Mapuche. Sulla parete un rigo elettronico dove scorrono più di 6mila cognomi originari Mapuche che servono a dare corporalità all’evanescenza di quegli sguardi bui che interrogano l’osservatore. La maschera non è solo l’elemento primordiale cileno, essa è un raccordo con la primordialità stessa dell’Occidente greco-romano nel tentativo di ristabilire una ritualità capace di sentire lo spirito, il dionisiaco.

Nel Padiglione Georgia, troviamo montata una casa tipica, forse già abbandonata nel Paese d’origine da una donna. Il progetto è di Vajiko Chachkhiani e si chiama Living dog among dead lions. È una casa in cui il tempo è allo stesso modo fermo e continuo. È fermo il tempo umano, di esso non restano che delle suppellettili di odore anacronistico sovietico. È in movimento invece un certo tempo naturale, come la pioggia che vi accade al di dentro, quasi purificando ogni ricordo e auspicando nuova linfa all’humus che focolare comune, la casa, la famiglia eretti ancora, nonostante tutto come pilastro e come epicentro di una Nazione che si ridesta.

Bisognerebbe poi prendere fiato nel Padiglione della Nuova Zelanda, anche perché sarà l’opera stessa a muoverci, tenendoci in attesa. Un video continuo, quello di Lisa Rehiana, che somma fantasia disegnata a sovrapposizioni di corpi registrati. Lo spettacolo mette in scena antefatti e scorci della storia coloniale nel più giovane dei Continenti.

Concludiamo con il Padiglione Sud Africa, che presenta Candice Breitz + Mohau Modisakeng, a cura di Lucy MacGarry e Musha Neluheni. Qui si tenta una riflessione sulla condizione millenaria dei popoli africani nel loro necessario e forzoso fuoriuscire dai confini, della propria terra. Il lavoro comprende tre video disposti sui tre lati di una stanza. Nel video lo spazio vitale dell’essere è ridimensionato nei confini di una barca. Qui la deriva è la condizione stessa del vivere, i bordi della barca diventano i confini del mondo. Una soggettività esplorata entro i contesti di esclusione e precarietà.

Heiddeger, nel suo Abbandono, anticipò lo sradicamento come futura condizione della società capitalistica. Proprio in esso andava sperimentata una nuova forma di appartenenza che sapesse mantenersi nel nomadismo. La terra, quella propria è ciò che riusciamo ad alimentare dentro di Noi. Essa coincide con il disegno del nostro stesso corpo. (Marcello Francolini)

.jpg)