-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Visioni ad occhi chiusi o dell’importanza di essere spettatore

altrecittà

Spettatore e opera d'arte nell'era globalizzata. Un racconto personale e universale dell'art reporter Katia Simmi. Un'indagine sul rapporto attuale che corre tra messaggio artistico e fruitore...

di Katia Simmi

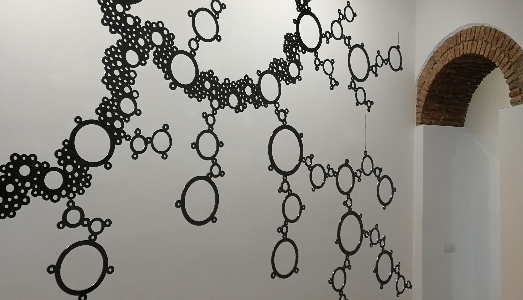

Ora sono ombra tra gli altri, nelle stanze buie del sesto piano del Museo d’Arte Moderna di New York, sono un altro volto pallido davanti al neon dei ritratti luminosi di Warhol, tra i volti spauriti della Arbus, col desiderio di voler toccare lo spessore di quei colori che disegnano una mappa lunare nelle grandi tele di Pollock. Mi accorgo che è estate dalle matasse colorate di sole e di grano di Van Gogh, sono l’ennesima Arlesienne dallo sguardo morbido ma cupo in quel centro commerciale di cemento nella ventosa Amsterdam. La memoria della mia presenza ha montato le immagini in un percorso in cui sono diventata artefice dello svolgersi del mio tempo, un mezzo stesso di comunicazione, al di là del “comunicato”, anche così fortemente variegato. Lo spettatore è stato integrato nell’opera d’arte. La sua presenza nei luoghi dell’arte è sublimazione dell’arte stessa. Il superamento del rapporto passivo tra opera d’arte e spettatore, così come nelle migliori espressioni dei mezzi di comunicazione di massa, è necessario. Mai come oggi lo spettatore, con la sua presenza, nell’atto stesso del suo irripetibile ‘guardare’, è il mezzo e il fine dell’opera stessa. Improvvisamente mi rendo conto che il risultato di questa memoria condivisa con me stessa e’ già “opera d’arte”, la mia qualità di spettatrice a prescindere dalle mie conoscenze è già di per sé il risultato che l’arte mi rende; in quanto spettatrice posso solo decidere attraverso le mie cognizioni cosa rimarrà di questo sguardo ‘altro’, alto o basso che sia, che io faccia parte della masscult o midcult, ciò che rimarrà avverrà dopo, nella traduzione intellettuale dei miei ricordi. Ma e’ nell’atto, non già formale del mio guardare ma nella mia presenza fisica davanti all’opera d’arte, che io compio il gesto di cui l’arte stessa necessita, l’ essere guardata e vissuta attraverso la mia presenza.

“L’evoluzione dei media ha diminuito l’importanza della presenza fisica nella esperienza della gente e rispetto agli eventi…lo spazio fisicamente circoscritto e’ meno significativo nel momento in cui l’ informazione puo’ sempre piu’ attraversare i muri e superare d’un lampo grandi distanze (…) noi CACCIAMO e RACCOGLIAMO informazioni anziche’ cibo” Joshua Meyrowitz ‘No Sense of Place: the impact of eletronic media on social behaviour’ Oxford Press New york 1985. Il mio luogo di partenza, prima della visione dell’opera, non conta più, il mio “bagaglio culturale” non contrappesa più la mia posizione di spettatrice, il mio luogo di appartenenza e’ il desiderio stesso di confrontarmi con l’opera, attraverso l’emozione di quell’eperienza visiva. Non cerco lo shock della visione, non opero voyeristicamente la mia capacità di assistere, “Oggi, resta ben poco da ‘trasgredire’. E la provocazione può apparire un’arma spuntata. Ma la volontà di rompere le convenzioni ha sempre abitato l’arte. D’altro canto, esistono molti artisti di valore che non praticano il linguaggio dello scandalo” – dice la neodirettrice della Biennale Bice Curiger a venerdì di repubblica del 18 /3/2011- io voglio essere qualsiasi messaggio che l’opera mi rimandi, perchè la mia necessità di spettatrice, deve rimanere l‘esperienza di quel momento, il luogo fisico e mentale del mio guardare. Non voglio che tra me e l’opera ci sia una mediazione ‘altra’, un altro mezzo di comunicazione che non sia io, la mia fisicità nel constatare che tra me e l’opera ci siano i miei sensi, le mie emozioni, ora, che sono ‘paragonabili’ soltanto ai sensi, alle emozioni, dell’artista, ieri. Oggi che gli elenchi in tv sono più noti di quelli letterari ripenso a Calvino che nelle sue Lezioni Americane in piena società dell’immagine annota”(…) se ho incluso la visibilità nel mio elenco dei valori da salvare è per avvertire del pericolo che stiamo correndo, di perdere una facolta’ umana fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni ad occhi chiusi, di far scaturire visioni e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagini. Penso ad una possibile pedagogia dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza soffocarla e senza d’altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, autosufficiente, ‘icastica’ “(1988).

La tangibilità della presenza dello spettatore, nei luoghi dell’arte, di fronte ad un’opera d’arte fa si che l’opera stessa riprenda ciò che nell’ “epoca della sua riproducibilità tecnica” (Walter Benjamin) stava rischiosamente perdendo, il fine ultimo dell‘artista, lasciare l’opera allo sguardo dello spettatore, riservando alle sue capacità o incapacità, alle sue qualità reali o fittizie, la possibilità di drenare emozioni. Guardando l’arte cerco un approdo, un porto che mi accolga al di là delle mie conoscenze, della mia preparazione nello specifico, ed e’ nel futuro che compio, in ciò che formerà la mia memoria che quello sguardo diverrà imprescindibile per la mia personale esperienza tanto che mi porterà al prossimo sguardo, di fronte alla visione di un’opera ‘altra’ che verrà, che vedrò. Quella visione e’ la tessera mancante di un mosaico che non mi mostra l’uscita ma mi rende parte integrante di un labirinto culturale ed esistenziale, che l’arte stessa mi regala facendomi diventare parte consistente di un’altra emozione, di un’altra esperienza, quella dell’artista. In quanto spettatori siamo la parte attiva, viva, più o meno consapevole, di ciò che l’opera finita, potrà rappresentare. Ho bisogno come essere umano in generale e come spettatore in particolare che quella emozione, l’atto della visione passata, vissuta, mi porti al prossimo desiderio, in un altro luogo, verso un’altra opera, e sarà l’ emozione stessa a pagare Caronte per guadare il fiume della mia conoscenza. Ho bisogno che l’opera d’arte mi renda ‘nervosa’, (“The real art has the capacity to make us nervous” scrive Susan Sontag) partecipe, per spingermi altrove, verso la prossima. Indosserò il mio profumo al peperoncino, Shostakovich risuonerà nelle mie orecchie, avrò l’arsura per un amore perduto ma diverrò, nel momento in cui guardo un’opera d’arte, che mi attragga o mi respinga, l’importanza del suo riflesso, perchè di fatto, di me necessita e con me si compie. Se e’ quindi vero, quanto io credo sia vero, soprattutto rispetto all’arte contemporanea che “i mass media incoraggiano una visione passiva ed acritica del mondo (e) viene scoraggiato lo sforzo personale per il possesso di una nuova esperienza” Umberto Eco, Apocalittici e Integrati, 1964, ben riconosco, nella compiutezza di questa partecipazione, non solo la mia libertà, ma anche quella dell’artista, che ha l’onere, attraverso la sua creazione, di darmi quella spinta, quell’afflato di curiosità e interesse che toglie l’ancoraggio dalle derive culturali nell’era della globalizzazione. A questo spettatore integrato nell’opera d’arte, va reso omaggio in quanto testimone irripetibile dell’emozione nell’esperienza dell’altro, l’artista. Che questo si compia all’interno dei luoghi d’arte in un luogo che l’artista ci restituisce trasformato o che avvenga in una piazza o nello spazio privato della propria memoria non ha importanza perché è nell’atto di quell’incontro, nella capacità stessa della gestualità immobile dello sguardo, che si forma l’occasione di arricchire la conoscenza comune in una definitiva consapevolezza, il tentativo di realizzare un modo migliore di vivere e pensare, che punta ad un società meno egoista, più attiva e partecipe. Lo spettatore che guarda l’opera non è più inconsapevole. Sa di innescare quel meccanismo sociale che rende una seconda via d’apprendimento e di crescita anche in quel modo che deve essere necessariamente per dirla ancora con Calvino “rischioso, (che) esige attenzione ed apprendimento continuo, (…) cercare di sapere riconoscere di chi e che cosa in mezzo all’inferno non e’ inferno e farlo durare e dargli spazio” (Le città invisibili, 1972)

a cura di katia simmi

*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 72. Te l’eri perso? Abbonati!

[exibart]

“E’ il pubblico che si espone all’arte e non viceversa” Gino De Dominicis

Per chi è interessato al discorso intorno allo statuto ontologico dell’opera d’arte, e ritiene che non sia più possibile/corretto (sempre che lo sia mai stato) muoversi su un piano di un materialismo che si potrebbe ormai definire “ingenuo”; per costui, dicevo, l’approccio secondo cui l’identità artistica di un’opera andrebbe ricercata a livello relazionale – opera/fruitore – pare essere l’alternativa più accreditata.

Procediamo per gradi. Se pensiamo l’arte (quantomeno quella contemporanea) da una prospettiva semiologica, siamo allora tenuti a distinguere la specificità del segno artistico da uno che, occorrendo nel linguaggio quotidiano, artistico non è. E se, come abbiamo detto, la distinzione non può essere svolta su un piano formale (o, comunque, degli aspetti sensibili), in quanto sempre più spesso non v’è alcuna differenza – su tale piano – tra testo artistico e testo non-artistico. Allora la specificità di cui stiamo parlando andrà cercata, probabilmente, a livello di “modalità d’uso” del segno; ed è a questo punto che si tratta di capire quali diverse tipologie di relazione intessiamo con i segni artistico e non-artistico.

Una strada percorribile mi pare essere quella dello spostamento della responsabilità del processo di significazione del segno artistico dall’intentio auctoris all’intentio lectoris. In altre parole, se nell’uso quotidiano dei segni, il dovere legato al reciproco – emittente/ricevente – interesse di comunicazione dei parlanti fa in modo che il ricevente sia tenuto a recuperare dal segno il significato che l’emittente ha inteso accludere; nell’uso “artistico” tale dovere (monosemico) viene, per così dire, liberato, per lasciare spazio a un utilizzo polisemico in cui i significati non si impongono più (neppure l’autore può farlo), ma si svelano collettivamente. Così, in ambito artistico il segno “parla per sé”, per tramite della cultura che lo coltiva (del resto l’etimo di “cultura” non è forse “coltivare”?) portandolo ad assumere i significati da essa ammessi: polisemia, dunque; quale carattere ontologicamente portatore d’artisticità.

svelarte