-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

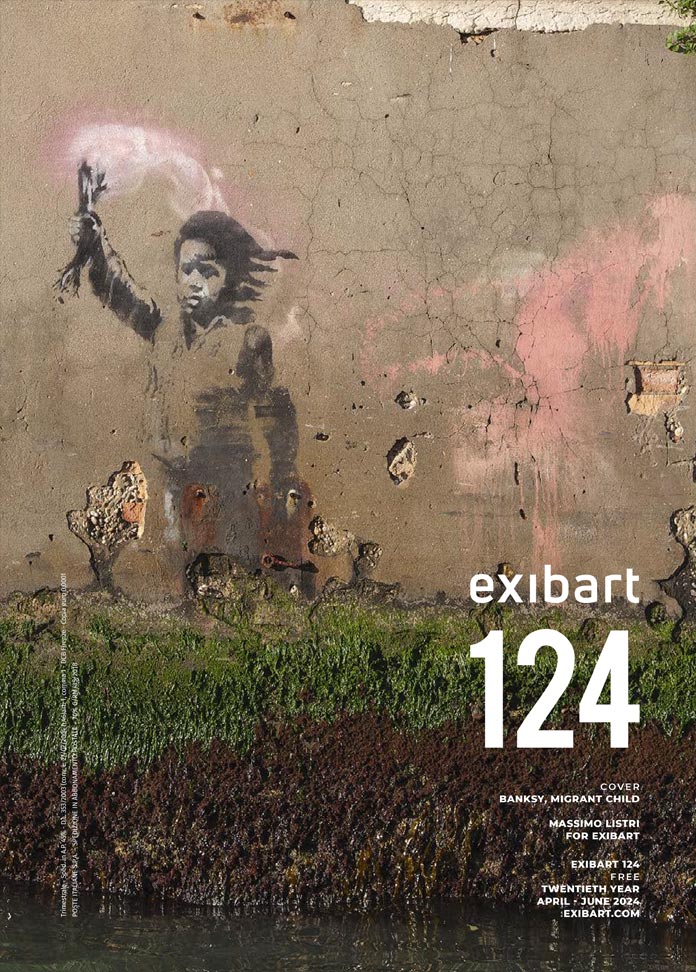

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

A Firenze è stato scoperto un inedito ritratto del grande Filippo Brunelleschi

Arte antica

di redazione

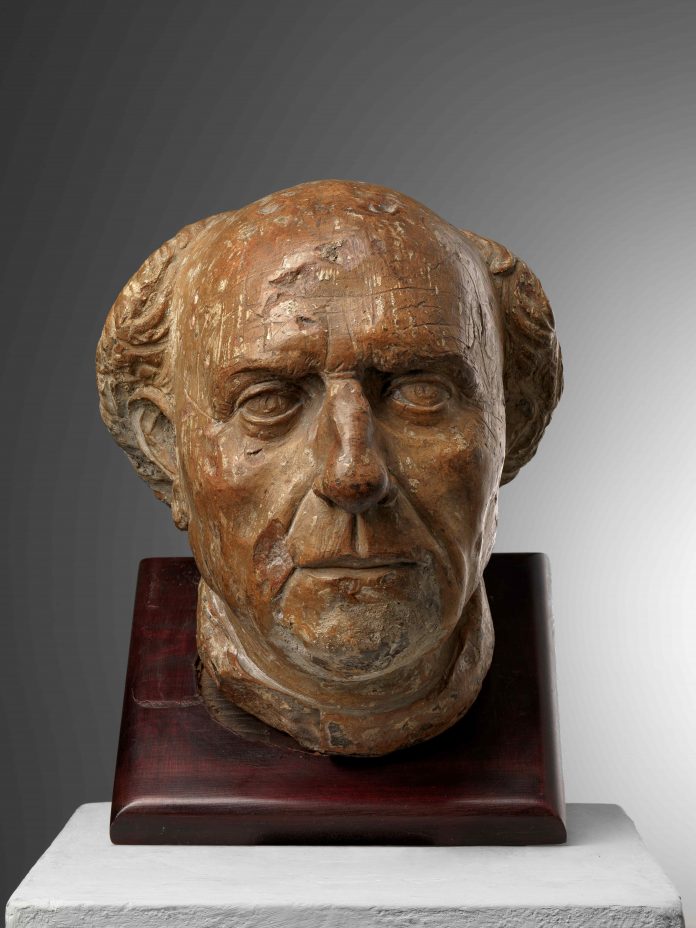

È stato uno degli architetti più geniali di sempre, genio poliedrico nel vero senso della parola, come si addiceva ai tempi e a quei nomi diventati immortali. Ingegnere, scultore, orafo, matematico e anche scenografo, intellettuale a tutto tondo, pienamente consapevole del proprio ruolo nella società, fu tra i capostipiti del Rinascimento toscano, portò ai massimi livelli la prospettiva a punto unico di fuga e realizzò un’opera architettonica che ancora oggi lascia a bocca aperta: la Cupola di Santa Maria del Fiore, a Firenze. Si tratta ovviamente di Filippo Brunelleschi e, da oggi, il suo “profilo” potrà contare su un nuovo elemento di riconoscimento inequivocabile: è stato infatti ritrovato, dopo quasi due secoli, il modello di un suo ritratto, realizzato nel 1447 da Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto il Buggiano, figlio adottivo e unico erede di Brunelleschi.

Si tratta di una testa in terracotta (cm 25,6 x 22,1 x 20,2) modellata senza l’ausilio di un calco, plasmando un compatto blocco di argilla quasi pieno, come testimonia anche il peso considerevole di 7,1 chilogrammi. La scoperta si deve agli storici dell’arte Giancarlo Gentilini e Alfredo Bellandi che hanno identificato in questa scultura il modello realizzato dal Buggiano, presumibilmente tra febbraio e marzo del 1447 – Brunelleschi era morto nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1446, tra i massimi onori – per il busto marmoreo del grande architetto, destinato al monumento commemorativo nel Duomo di Firenze a lui affidato dagli Operai dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Rinvenuta tra gli arredi di una dimora storica dell’area fiorentina e incredibilmente sopravvissuta a quasi 700 anni, considerato la delicatezza del materiale di cui è fatta, la scultura è stata acquistata dall’Opera di Santa Maria del Fiore per 300 mila euro e, dopo il restauro, sarà esposta in mostra per poi entrare a far parte della collezione del Museo dell’Opera del Duomo.

Il ritratto di Brunelleschi: le fasi

Il 15 aprile 1446 Brunelleschi muore nella sua casa a Firenze e verosimilmente il Buggiano realizza nello stesso giorno e luogo, dove anch’egli viveva, la maschera funeraria secondo un uso del mondo antico romano ben noto e praticato a Firenze. Il 30 dicembre dello stesso anno, I Consoli dell’Arte della Lana stabiliscono che il corpo di Brunelleschi, provvisoriamente deposto nel Campanile di Giotto, venga sepolto in Cattedrale.

Il 18 febbraio dell’anno successivo, il 1447, gli Operai dell’Opera di Santa Maria del Fiore deliberarono la realizzazione di un monumento parietale in suo onore, costituito dalla sua “figura al naturale” e da una memoria celebrativa epigrafica affidata al Marsuppini. Poco dopo, il 27 febbraio, Andrea Cavalcanti, da tempo attivo nel cantiere di Santa Maria del Fiore, riceve dall’Opera il marmo necessario per realizzare il monumento. Tra febbraio e marzo 1447, il Cavalcanti realizza il modello per il busto clipeato del monumento commemorativo nel Duomo di Firenze. Il monumento sarà terminato nel 1447, sappiamo che era ancora in lavorazione verso la fine di maggio quando fu approvato il testo composto dal Marsuppini: «Quanto sia stato eminente Filippo nell’arte di Dedalo è mostrato dalla meravigliosa cupola di questo tempio molto famoso, e dalle molte macchine inventate da lui per divino ingegno».

Il modello, presumibilmente, dopo la realizzazione del monumento, fu relegato nella bottega dello scultore tra i materiali di studio e sussidiari. Lo stato di conservazione dell’opera testimonia un successivo reimpiego come scultura autonoma, probabilmente conservata a lungo con la consapevolezza dell’illustre identità dell’effigiato poi in seguito caduta nell’oblio.

«La testa in terracotta con le fattezze del volto di Filippo Brunelleschi fu plasmata da Andrea Cavalcanti (il Buggiano), che di Filippo fu figlio adottivo ed erede», ha affermato Antonio Natali, consigliere dell’Opera di Santa Maria del Fiore. «È noto che entrambi ebbero dall’Opera di Santa Maria del Fiore incarichi ragguardevoli: di Brunelleschi non importa dire, mentre del Buggiano andranno ricordati i mirabili lavabi umanistici nelle sagrestie del duomo e, in questo frangente, soprattutto il monumento celebrativo di Brunelleschi in cattedrale, che ha il suo modello proprio nell’odierna testa di terracotta. Della quale, con queste premesse, ognuno capirà come fosse perfino ineluttabile l’acquisizione da parte dell’Opera di Santa Maria del Fiore».

Una scoperta di rilievo: i restauri

Oltre all’indubbio valore dell’arte di Andrea Cavalcanti, autore d’estrazione donatelliana dallo stile austero, sono rarissimi i ritratti del Brunelleschi coevi o di poco successivi alla sua morte. A parte quello nel monumento marmoreo nella Cattedrale di Firenze e la maschera mortuaria nel Museo dell’Opera del Duomo, se ne conoscono solo altri due in pittura: il profilo giovanile inserito da Masaccio negli affreschi della Cappella Brancacci al Carmine, nella scena raffigurante San Pietro in cattedra (1427-28), e quello assai più modesto nella nota tavola conservata nel Museo del Louvre, attribuita dal Vasari a Paolo Uccello e oggi discussa con una datazione verso il 1470.

Va aggiunto che si tratta di una delle più antiche effigi in terracotta esistenti, non lontana dal celebre busto di Niccolò da Uzzano riferito a Donatello o Desiderio da Settignano (Firenze, Museo Nazionale del Bargello) che quindi costituisce anche una significativa testimonianza della rinascita di un genere quale fu il ritratto scultoreo tra i più rappresentativi del nuovo spirito dell’Umanesimo.

L’opera necessita di un restauro, in quanto seppur integra (a parte un’unica lacuna nel mento, che una vecchia integrazione in gesso fa sembrare più estesa), presenta diffuse scalfitture e residui di una velatura gessosa e tracce di varie stesure pittorich, di cui una con apparenti tonalità naturalistiche e almeno due di colore bruno, forse per simulare il bronzo, posteriori al restauro del mento.

«Riteniamo che sia davvero un’opportunità eccezionale, un privilegio impensabile, poter presentare l’inedito, vivido ritratto di Filippo Brunelleschi, modellato dal figlio adottivo, Andrea Cavalcanti, all’indomani della sua morte», hanno spiegato Giancarlo Gentilini e Alfredo Bellandi. «Come ben si desume da molteplici aspetti formali e tecnici, l’opera che qui presentiamo è dunque da ritenere il modello approntato dal Buggiano per l’esecuzione del ritratto marmoreo. Si tratta di un ritratto “al vero”, considerando che Brunelleschi era notoriamente “piccolo di persona e di fattezze” (Vasari 1568), e le misure del volto (forse leggermente ridotte dal consueto ‘ritiro’ dell’argilla) sono sostanzialmente equiparabili a quelle che si ravvisano nella maschera mortuaria in gesso e nell’effigie marmorea, ma rispetto al calco facciale l’immagine, ora priva della contrazione del rigor mortis, assume proporzioni più armoniche, il volto è quasi iscrivibile in una sfera».