-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

L’infinito in bianco e nero. La fotografia filosofica di Mario Giacomelli a Milano

Mostre

Essenzialità. È il modo più diretto per esprimere la dimensione del bianco e nero. In realtà, ci sono tante altre parole usate da scrittori, filosofi, artisti, che hanno provato a descrivere la potenza visiva e concettuale della connessione di questi due colori. Armonia, radicalità, astrazione, contrasto, forma, luce, linea. Soprattutto ombra.

Nessuno in fondo può esimersi da questo confronto. Nessuno di noi. Prima o poi entreremo in contatto con essi. Saremo dinanzi a questi due colori, due veri e propri ordini, due orizzonti, come dimensioni a parte con cui i nostri occhi, la nostra psiche, l’immaginazione quanto il raziocinio entrano in risonanza, vibrano. Perché è un campo altro dell’essere, del reale, che «separato da sé stesso, è consegnato ad un’altra temporalità, assoluta e irreparabile» (Roland Barthes).

Pulisce, toglie via il superfluo, semplifica, rende tutto più netto, assoluto, deciso.

Grazie ad essi si coglie quella determinazione noumenica di cui spesso parlano i filosofi, quello spazio non osservabile da un occhio non allenato, non preparato a questa forma di privazione. Il bianco e il nero non invecchia, non scade, non si trasforma. Si riattiva ogni volta che viene osservato. Spazio, linea, ombra, luce sono elementi colti nella loro purezza formale. È una geometria sensibile nella sua invisibilità, intuibile nella sua incomprensibilità.

Spesso legati a concetti morali come il bene e il male, al divino, alla purezza e al peccato, alla salvezza e alla dannazione, il bianco e il nero sono in realtà intercambiabili, sfuggenti a loro volta, inafferrabili. Come la natura umana, additata come benigna e volta alla bellezza, quando invece è per metà corrosa dalla bruttura, dall’egoismo e dalla dannazione. E così, come ricorda Georges Didi-Huberman, questi due colori in fondo ci interrogano. Chiedono conto, ci destabilizzano. Non è solo arte, è visione. Non è solo sensazione ma responsabilità, scelta.

Davanti al bianco e al nero siamo nudi, indifesi.

E lo sapeva bene Mario Giacomelli. Il celebre fotografo di Senigallia, che più di altri si è avvicinato a quella essenzialità, di forme, di concetto, a quella sensualità di significati che attraverso le sue opere ancora oggi, vibranti in tutta la loro potenza. Senza incanutire, senza indebolirsi. È quella percezione che si assapora nel momento in cui si entra negli spazi di Palazzo Reale di Milano per visitare la mostra Mario Giacomelli. Il Fotografo e il Poeta, prodotta da Palazzo Reale in collaborazione con l’Archivio Mario Giacomelli, Rjma progetti culturali e Silvana Editoriale e a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Katiuscia Biondi Giacomelli.

La mostra raccoglie le più importanti serie fotografiche dell’artista marchigiano, dagli anni ‘60 a fine anni ’90, tra cui L’infinito, Io non ho mani che accarezzino il volto, Presa di coscienza sulla natura, Caroline Branson da Spoon River, Ho la testa piena, mamma, Ninna nanna. Oltre 300 opere fotografiche originali, tra stampe, documenti e materiali di archivio. Un allestimento imponente e avvolgente che restituisce pienamente la forza dell’arte fotografica di Giacomelli. Anche della sua confusione interiore, del suo estenuante lavoro di ricerca, di sperimentazione, dalla miscelazione di tecniche, discipline, prospettive, fino alla compattezza, alla coerenza stilistica e poetica che il suo lavoro ci dona durante la visita.

Il marchio di un artista unico, riconoscibile al primo sguardo. Che dichiarava di aver imparato a riconoscere «il profumo che ha il fieno dopo la pioggia» solo dopo aver comprato la sua fotocamera Kobell. La fotografia quindi come legame simbiotico, come incantesimo con cui affondare nella realtà, senza mediazioni, alla ricerca cruenta e dolorosa di una «prepotente devozione al vedere interiore e soggettivo» (Germano Celant).

Giacomelli non si fermava alle superfici. Le attraversava, le scrutava dal di dentro. Una fotografia anatomica più che artistica. Non accettava l’attimo della forma ma voleva donarci il movimento incessante, perpetuo, doloroso e vitale della materia stessa di cui siamo composti.

Classe 1925, nato e morto nella sua città natale, Giacomelli è riconosciuto come uno dei maestri della fotografia italiani più apprezzati al mondo. Proprio a Senigallia nel 1953 aprì una piccola attività, la Tipografia Marchigiana, che diresse per tutta la vita. Questo legame esistenziale con la stampa gli ha donato una quadratura eccezionale, una visione tridimensionale e materica dell’immagine come dell’immaginazione. Il rapporto tra vuoto e pieno, tra margine e lettera, tra chiaro e scuro gli ha insegnato un alfabeto visivo e poetico cangiante, mai sazio.

Così il rapporto con la parola, elusiva, suggestiva, potente, in grado di aprire mondi, sia per liberare raggi di luce come per evocare fantasmi e angosce in ognuno di noi. Leopardi, Cardarelli, Lee Masters, Montale, Borges sono solo alcuni dei poeti con cui Giacomelli entrò in connessione. La poesia era per lui come una mappa stellare, quel percorso tracciante in grado di innervare di luce la materia spesso fredda, nera, inanimata ma in costante e inspiegabile movimento della sua arte.

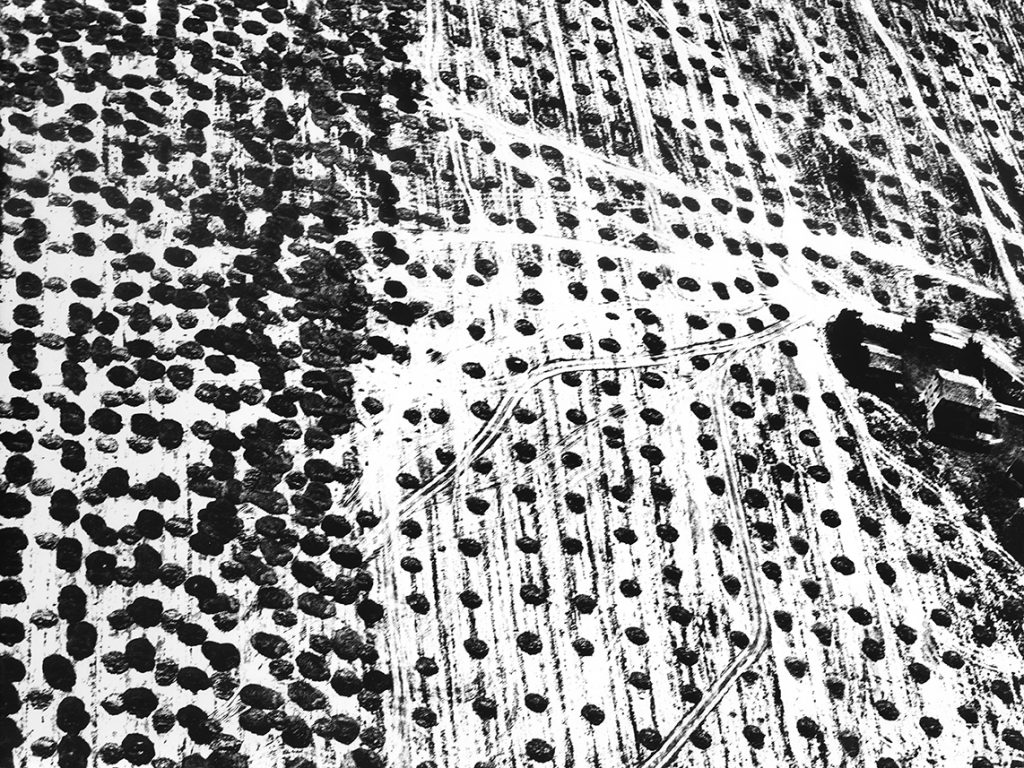

Così le sue serie di capolavori, intitolate da versi di poeti a lui cari e che dialogano con le sue opere. L’Infinito (1986/90): come negli immortali versetti del poeta di Recanati, l’elemento prende il sopravvento sul soggetto, sullo sguardo, sul punto di vista. Il bianco e il nero sono i protagonisti assoluti. Riescono a conquistare i contorni, a liberarsi del servaggio della forma, della scena, dei motivi.

O come in Presa di coscienza sulla natura (1976-80), dove di contro la terra, il limo, l’argilla sembrano imitare forme sensate, di volti, di oggetti, di geometrie e di composizioni variabili.

In Passato (1986/90), serie ispirata ai versi di Vincenzo Cardarelli, il bianco e nero tracciano quei luoghi e quelle presenze di una malinconia della perdita. Quel solco interiore incolmabile, quei «muti fantasmi agitati da un vento funebre» che tuttavia ci definiscono, ci caratterizzano, come una cicatrice, che rende unico e inimitabile una faccia, una mano, un corpo. Nel tentativo titanico di trattenere quell’emozione sotto forma di sguardo, di memoria di chi non ci ama più, di chi ci ha abbandonato, di chi ha fatto senza di noi.

«Gettatemi di nuovo nel flusso / datemi un’altra prova», recita Caroline Branson da Spoon River (1967/73), di Edgar Lee Masters. Un’ode al nostro essere inermi dinanzi al dolore e allo spreco più grande, la morte in gioventù. Insensata, glaciale, insopportabile. Dove ancora una volta le forme umane e naturali sembrano mischiarsi, le linee diventare arbusti, gli occhi diventare sassi, i capelli viali alberati e l’amore profondo un infausto e inaccettabile silenzio.

Come i volti segnati, trafitti, carichi di dolore e attesa di Ninna nanna (1985/87), ispirata alla poesia Lullaby di Leonie Adam. Su quelle superfici, su quegli ovali profondamente umani, scavati dal tempo e da emozioni perdute Giacomelli riesce ad estrarre l’ultimo barlume, l’ultimo raggio di primitiva amorevolezza, prima del silenzio, prima del “sonno”. «Tutti i tesori si ossidano», ma non prima di aver raggiunto in questo caso, sopita e lacrimante, l’immortalità.

Immortali i declivi, collinette, campi abbandonati e arati da sconosciuti contadini, lì dove la nuda terra diviene madre, fredda, distaccata seppur nutrice e onnipresente. Una genitrice silenziosa, quasi inconsapevole, che attraversa tutta la mostra, che rispunta come un ricordo costante, intrusivo nella memoria del fotografo. Nelle forme di terra, per la storica della fotografia Roberta Valtorta, l’artista di Senigallia ha sempre ricercato le forme, i rapporti, la pelle, le espressioni, le emozioni di chi lo ha allevato, nutrito, amato.

Proprio perché per Giacomelli la fotografia non è mai fissità, momento, luccicanza. No. È di segno opposto. È divenire, è panta rei che si riflette nel suo occhio, che muta, che racconta un eterno incedere, sgretolarsi e ricomporsi della materia come del nostro sguardo.

Perché la sua fotografia in fondo non sublima, non illumina, non fissa in forme spirituali. Ma ritrae la distruzione e la generazione delle cose. E l’uomo ne è solo una parte, consistente ma non determinante.

Perché in fondo siamo tutti come i pretini di Io non ho mani che mi accarezzino il volto (1961/63), la serie capolavoro ispirata al breve componimento di Padre David Maria Turoldo, che si professava «custode delle nostre debolezze» e «salvatore di ore perdute» nel dolore, nella sofferenza, dell’inconcludenza umana e spirituale. Siamo tutti come quei ragazzi in nero, gioiosi e festanti in mezzo alla neve, che presto sparirà, si scioglierà decretando la fine di ogni attimo di breve e fugace ricreazione. E l’inizio di una vita di privazioni e di cieca speranza.