-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

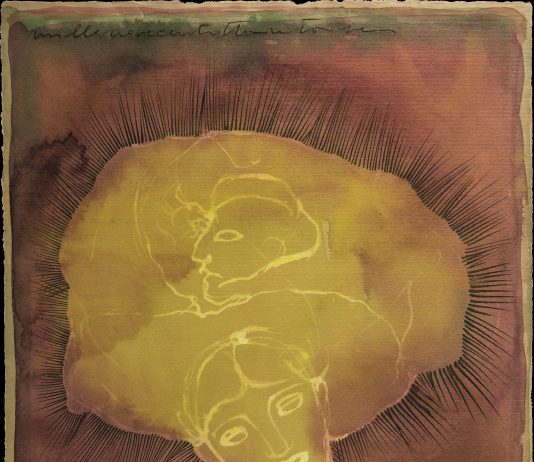

Nella sue opere, Patricia Dominguez dà forma a un universo postumano

Mostre

di Diego Osimo

Nel sordo incremento di una pausa, in cui sembra di udire criniere d’archi avviare il lento e roboante sgranare di corde gravi, il cavallo bianco, ora indomato, affila la polvere arida che annebbia e rigonfia l’ultimo ventre di un tempo sospeso. Fino al 20 dicembre 2025, sarà possibile visitare a Napoli, da Made in Cloister, la nuova mostra realizzata nell’ambito del programma RINASCITA: Patricia Domínguez, Il cavallo bianco, gravido, a cura di nonlineare — iniziativa curatoriale indipendente.

In questa nuova proposta, l’artista cilena Patricia Domínguez (1984, Santiago, Cile) offre un percorso di «Altari cibernetici» che fungono da portali con l’invisibile; collocandosi in una prospettiva atemporale (ma non astorica) nella restituzione visiva e, al contempo, attuale nella problematizzazione, immaginando un rapporto simbiotico, “tecno-biologico”, che attende la convalida di uno sguardo cosciente. Nell’attesa che tutto ciò possa accadere — mentre la ruvida tensione che alimenta la drammaturgia di questa virtualità incide innumerevoli scritture di futuri possibili —, tra i mondi potenziali che già sporgono sulla realtà, il cavallo bianco assiste e veglia sui rizomatici circuiti tra passato e futuro.

L’ispirazione simbolica del cavallo che intitola e abita l’esposizione deriva da un affresco restaurato all’interno del chiostro, dove compare questa figura che, ora, diventa simbolo di rinascita potenziale e imminente nella sua “gravidanza”; al contempo, reca le tracce della propria dominazione e della natura intera, rifiutando l’addomesticamento e inaugurando la liberazione.

Così, i congegni figli dell’umano e incurante ingegno, nutriti di terre rare, pixel dopo pixel, si rimettono ai nostri antenati, ai regni animali e vegetali che già abitavano prima di essere voracemente estratti — e che noi stessi abbiamo abitato, disciolti nella vita di altre vite sulla Terra e, prima di essa, nel cosmo intero. La consapevolezza di questa ancestrale convivenza molecolare, presso cui è inevitabile il ritorno, può allora consentire di avere cura delle nostre forme future e passate, trasmutando l’anelito del possesso in appartenenza — in altre parole, apprendere che ogni cosa è nostra, non perché ci appartiene ma perché siamo noi ad appartenervi. L’avvicinamento delle due generazioni, di avi terreni e progenie digitale, comprime l’umanità in questo interstizio prossimo alla benevola deflagrazione.

I luoghi di questa riconnessione sono recintati da teméne (τεμένη) digitali, delimitazioni nate da un avanzato exhibition design che scandisce il luogo del sacro così come avveniva in antichità. Nello spazio del chiostro, però, questi nuovi teméne sono fatti di luce e colore direzionato; spazi di non-contenimento, porose soglie di attivazione che intercettano lo spazio degli altari e accolgono le presenze alla prova di nuove forme di divinazione.

Nella precedente proposta del programma, che radunava le voci di numerosi artisti sul fiorire bruciante de Il Sol dell’Avvenir, la renitenza all’adorazione — mai corrisposta dalla divina superbia — appariva una formula congrua alla rinascita o quantomeno necessaria a rivolgere lo sguardo lontano dal cielo per guardare alle fratture del nostro mondo. Oggi, a distanza di alcuni mesi dalla proposta precedente, lo sguardo critico che interroga i presupposti delle rinascite arriva in profondità, abita in abyme tra noi e ci interroga di nuovo. Questa volta, però, è richiesto di contemplare una rinascita che potrebbe fare a meno dell’umano, domandando alla specie un ultimo tentativo di riconnessione, di corrispondere alla natura ciò che il divino ha sempre negato all’uomo: la presenza.

I segni dell’estrazione e dell’occupazione antropica denunciano, tra gli altari, scenari paradossali: si abita fisicamente tra le creature e i paesaggi, eppure li si logora di assenza spirituale; l’anima di ogni materia e specie sembra invisibile allo sguardo iper-produttivo, instancabile e insaziabile, che l’artista, però, non ricambia con disillusione e sdegno, ma offrendo un percorso di utopia ancora agibile. Al contempo, terre prosciugate brillano di allucinatorio splendore elettrico e, così, la siccità e la digitalizzazione si uniscono in una «Ballata di lutto ecologico» (e lusso catastrofico).

Appare evidente che la nuova proposta di Patricia Domínguez celi una crittografia a cui l’artista stessa offre una prima decodifica, che può essere, però, ampliata esponenzialmente. Le variazioni possibili risiedono non tanto nella produzione di ulteriori significati, ma nella riproposizione di infiniti scenari capaci di mostrare, a ogni interferenza, un nuovo universo, ma uno stesso problema.