-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

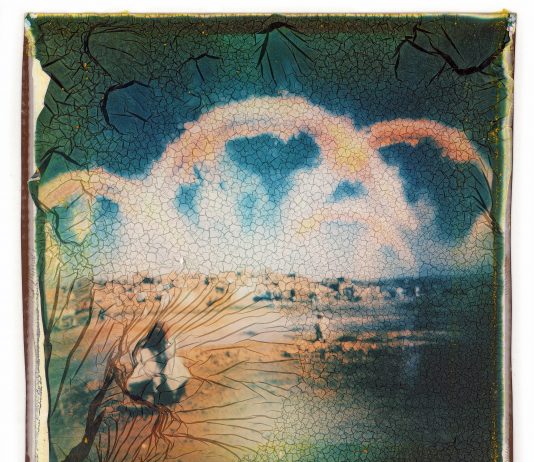

Nelle opere di Lucia Tkacova si muove la dimensione universale della sofferenza

Mostre

AlbumArte, a Roma, presenta Pain Chain, mostra personale di Lucia Tkáčová, a cura di Lýdia Pribišová. L’esposizione prende avvio da una dimensione intimamente personale dell’artista, segnata dall’aver vissuto a contatto con l’alcolismo della madre e del fratello. Dopo anni di lavoro artistico incentrato su tematiche sociali e politiche, Lucia Tkáčová porta un tema legato al suo vissuto familiare, incarnando la pratica introspettiva femminista del personale politico.

Pain Chain ha molto a che vedere con l’arte terapia: è un atto di autodifesa e autoguarigione dalla prigionia involontaria della co-dipendenza. Non offre una fuga ma un ritorno al corpo. È un ode allo stare nel dolore e nel trauma e illumina ciò che solitamente rimane nascosto: sofferenza, vergogna, dipendenza e silenzio. La mostra vincitrice dello Slovack Art Council 2025 si ispira al metodo drammaterapeutico delle costellazioni familiari, attraverso cui vengono messe in atto dinamiche familiari generazionali, con l’intento di rompere il perpetuarsi dei pattern.

In Pain Chain lo spazio è intriso di elementi organici legati alla sofferenza del corpo. Ogni scultura è un contenitore identitario in cui l’artista ripone un frammento del proprio vissuto, ciò rende le opere i testimoni silenti di un’esperienza instabile e totalmente devoluta ai suoi familiari.

La scultura che mi accoglie entrando nello spazio sospeso di AlbumArte si chiama Burden. È una grande massa organica coperta da lana di un rosso scuro sanguinolento che disegna vene e capillari, copre e scopre allo stesso tempo. Metastasi o coagulo di sangue è un chiaro richiamo al peso che l’artista porta sulle spalle, prostrata a carponi a terra. Nella stanza sono presenti anche Wasted Cunt, opera cruda che rimanda al periodo di lunga degenza a causa dell’alcolismo della madre e Wound, scultura in silicone testimonianza di una ferita che non si rimargina, a causa della stessa dipendenza da cui anche il fratello è condizionato.

Spostandosi verso destra si incontra New Mom, il grido di speranza nel ricongiungersi con una figura protettiva: grande come un animale, maestosa come un trono. Si tratta di una scultura di stoffa dal forte valore simbolico, composta da pigiami e vestaglie appartenenti alla madre, emblema della degenza, che in questo contesto viene riscattata e trasformata in una plissettatura raffinata. New Mom è la grande madre silente che Tkáčová non ha sentito vegliare su di lei, è un luogo in cui ora può sprofondare. Seguono Net, una rete sospesa tessuta dall’artista con i propri capelli, simbolo dello spazio in cui si è sentita a lungo intrappolata, Teeth, denti in pasta di pane che richiamano la credenza popolare secondo cui, nei sogni, la loro caduta annuncia una disgrazia e Bedsheet un sudario che rimanda alla prolungata permanenza a letto.

Il lavoro dell’artista è stato possibile grazie alla collaborazione di molte persone, il cui supporto, oltre a contribuire materialmente, ha offerto un sostegno indispensabile per affrontare il peso di questo tema. La mostra è stata realizzata in collaborazione con: Zuzana Bodnárová, Daniela Danielis e Wnoozow manufacture, Lucio Duca, Ján Faltin, Greta Grega, Silvia Herianová, Saša Hrivňáková, Katarína Chrústová, Nico Krebs, Lorenzo Pace, Tereza Pešková, Barbora Trnková, Jozef Vančo.

Questo lavoro permette a Lucia Tkáčová di avviare un percorso di riappropriazione di sé attraverso cui cessa di vivere la vita nell’annullamento, immaginandola come una casa abbandonata, che nessuno abita. Dal margine prende forma un movimento verso l’interiorità, in cui l’artista si pone per la prima volta al centro di sé stessa e diventa spettatrice della propria sofferenza.

Pain Chain non guarda necessariamente al futuro, non offre la speranza rassicurante della luce alla fine del tunnel, si concentra sul passato integrandolo come bagaglio di vita. Rovescia l’interno per guardarlo dall’esterno, attraversando in modo universale la sofferenza umana.