Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

01

marzo 2017

Berenice Abbott, ovvero l’allieva perfetta

Progetti e iniziative

E non solo: interprete intelligente degli insegnamenti dei maestri, primo fra tutti Man Ray. Così la fotografa americana si è conquistata un posto d’onore nell’olimpo dell’immagine

Spontanea senza peccare di ingenuità, allieva che non si cristallizza in ruoli di subordine, Berenice Abbott è l’artista che al museo Man di Nuoro completa la triade delle mostre dedicate alla street photography (preceduta da Vivian Maier e Garry Winogrand).

La mostra antologica prima in Italia, intitolata “Topografie”, curata da Anne Morin e di scena fino al 21 maggio, si compone di tre macrosezioni: Ritratti, New York e Fotografie scientifiche. Ottantadue stampe originali dagli anni Venti sino ai primi anni Sessanta, che svelano gli aspetti più salienti della carriera dell’assistente, ed in seguito, abile rivale di Man Ray.

Cresciuta a Springfield, Ohio (1898), Abbott è l’esempio calzante, di chi riesce a cogliere le opportunità potenziali con intuizione (e un pizzico di fortuna). Da giovane studentessa della New York degli anni Venti, entra in contatto con le personalità più rilevanti dell’epoca: Marcel Duchamp e Man Ray figurano tra le sue conoscenze, e proprio grazie all’amicizia di quest’ultimo, sceglie di attraversare l’oceano per trasferirsi ben presto nella vivace Parigi. Abbott impara così ad essere l’allieva perfetta: di Man Ray prima e dell’anziano fotografo Eugène Atget, poi. Entrambi si riveleranno per lei incontri decisivi che le daranno modo di approfondire le proprie abilità artistiche.

La giovane allieva di Man Ray ha modo così di misurarsi con il ritratto fotografico e di allontanarsi dall’impronta tendenzialmente misogina dell’artista, del quale disse: “Lui realizzava fantastici ritratti maschili, mentre le sue donne rimangono fondamentalmente dei begli oggetti”. Fuori da ogni sorta di incasellamento di genere, i soggetti esposti non si limitano ad essere presentati quali opere di scarno realismo. È l’obiettività che Abbott ama e ricerca: ponendo i suoi soggetti in un habitat confortevole, riesce a farne evadere le personalità in maniera essenziale e priva di fronzoli. Con i propri soggetti, Abbott avvia un processo di affiliazione, lasciandoli trasparire nella propria naturale veridicità.

Ben lontana dalla fotografia pittorialista, sceglie di proseguire il lavoro dell’anziano fotografo di cui, dopo la morte, decide di promuovere la ricerca fotografica dedicata alla mutazione metropolitana della Parigi degli anni Venti. Abbott non punta a superare i propri maestri, ma sceglie di possedere, tradurre e far propri – con spontaneità e piglio pratico – i loro insegnamenti. Nascono così gli scatti dedicati all’osservazione di New York e alle città americane, di cui l’artista registra le metamorfosi senza mai sviare nella fotografia documentaria. La prospettiva, spesso verticale, dominata da linee e punti di fuga, concorre a creare una scenografia che non registra soltanto una situazione in divenire ma è anche un’attenta composizione artistica, equilibrata e accattivante. Grattacieli e piccoli empori, personaggi ritratti sui portoni dei negozi, stazioni di servizio e momenti di svago “made in USA” si susseguono così nelle sale del Man.

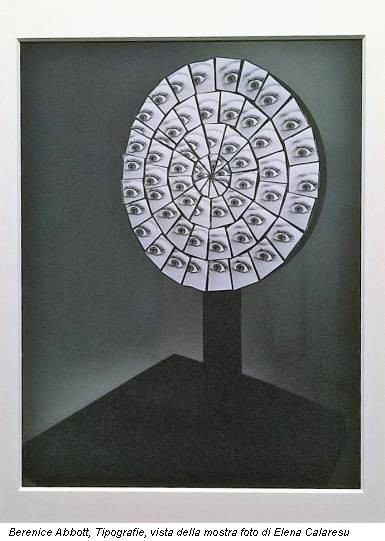

Tra le novità della mostra, l’ultima sezione rivela uno degli aspetti meno conosciuti del suo percorso artistico. Nel 1944, la fotografa diviene “picture editor” per la rivista “Science Illustrated”, occasione che le dà l’opportunità di confrontarsi con l’illustrazione dei fenomeni scientifici e di svelare la sua sempreverde adesione ai principi positivisti. Catturare in uno scatto ciò che è empiricamente dimostrabile suscita il suo interesse tanto da continuare ad approfondire questo filone di ricerca anche in seguito alle sue dimissioni dalla rivista. Le fotografie scientifiche stupiscono ed affascinano: nell’elementarità del bianco e nero gli esperimenti paiono ricreare atmosfere da film muto, pose perfette per improvvisazioni dada e paesaggi distorti per menti surrealiste (come nel caso dell’opera The Parabolic Mirror Has a Thousand Eyes, 1958-1961). I fenomeni scientifici divengono luci, rapidissimi lampi di velocità catturati nella loro energia.

In una costante discussione tra obiettività ed empatia, in un equilibrio magistrale da armonia classica, in cui ogni elemento ha una sua ragion d’essere, l’esposizione di Berenice Abbott diventa occasione didattica per l’arte dell’osservare. È davvero in questa leggerezza da flâneuse con cui osserva il mondo, che cogliamo una sorta di tendenza ottimista, uno sguardo acuto di chi non mistifica ciò che vede, ma lo racconta nella sua sconcertante naturalezza.

Elena Calaresu

.jpg)