Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

02

luglio 2015

IL GRAN CASINO DI DAMIAN ORTEGA

Progetti e iniziative

Un maggiolone smontato. Un sottomarino che pende dal soffitto. Oggetti esplosi. E poi un film e una performance. All’Hangarbicocca va in scena l’immaginario dell’artista messicano

Che l’arte contemporanea sia un gran casino lo si sapeva dal 1907, quando irruppe sulla scena l’opera scandalo Les Demoiselles d’Avignon di Picasso, dipinto che ritrae prostitute in un bordello di Barcellona, tema audace che anticipa la frantumazione prospettica nell’arte del XX secolo. Altra cosa è il Casino di Damian Ortega (1967), titolo della prima importante mostra italiana dedicata all’artista messicano di fama internazionale, curata da Vicente Todoli ospitata all’HangarBicocca di Milano (fino all’8 novembre), in cui caos creativo e desiderio di contenerlo, accumulazione e dispersione dell’energia degli elementi, ambivalenza del rapporto tra uomo e tecnologia, sono temi di opere sorprendenti che sfidano le leggi di gravità, provocano cortocircuiti visivi e concettuali, in dialogo con lo spazio. Le sue deflagrazioni di idee, apparentemente caotiche, ironiche e poetiche, racchiudono un universo di riferimenti ispirati alla storia delle avanguardie del XX secolo, alla società e alla letteratura.

Ortega a sedici anni disegnava vignette politiche, uno spirito trasgressivo e indomabile cresciuto nella Città del Messico degli anni Settanta, il padre era un attore di teatro e la madre insegnante, lo zio giornalista: inizia da autodidatta come fumettista. I suoi riferimenti sono le opere politicizzate dei muralisti degli anni Venti Diego Rivera (1886-1957) e David Alfaro Siqueiros ( 1896-1974), poi a vent’anni incontra e frequenta il laboratorio di Gabriel Orozco, personalità carismatica che insieme ad altri giovani artisti si adoperavano per il rinnovamento dell’arte messicana.

All’HangarBicocca, attraverso 19 opere dai primi anni Novanta ad oggi, Ortega con filmati, sculture grandi e piccole, installazioni, racconta il suo punto di vista e il bizzarro modo di sovvertire le regole, in cui materia, spazio, tempo, oggetti comuni, cultura bassa e alta, società e politica convivono in un’originale poetica dell’oggetto di Marcel Duchamp (1887-1968), passando dalle indagini sulla materia di Robert Smithson (1938-1973).

La mostra di rigore minimalista e di critica alla cultura pop, comprende opere che innescano un dialogo con lo spazio nel maestoso “Shed” dell’Hangar, dove anche l’oggetto più anonimo si valorizza per assumere nuovo appeal, nuovi significati e funzioni. Apre il percorso espositivo The Beetle Trilogy (La trilogia del Maggiolino), una riflessione sulla logica della frammentazione, attraverso le icone della società dei consumi: un concentrato di ironia, mito e realtà, fino dall’analisi di meccanismi economici e sociali complessi, con leggerezza, dedicata alla mitica auto della Volkswagen, voluta da Adolf Hitler. L’auto popolare, solida e a costi bassi, più diffusa in Messico che in Germania, posseduta dall’artista, è legata alla storia della rinascita economica del Messico ed stata anche un’icona degli hippies negli anni ’70.

La trilogia comprende un’istallazione, Cosmic Thing (2002), la perfomance Moby Dick (2004) e il film Escarabajo (2005). Anche i grandi fanno “Ooh” davanti al maggiolino del 1989, reperto d’archeologia meccanica fatto a pezzi e galleggiante nello spazio (esposto nella Biennale di Venezia del 2003), smontato e rimontato servendosi del manuale di riparazione dell’auto, in cui ogni singolo elemento della vettura rimanda al ready-made di Duchamp e ogni manufatto di uso comune e prodotto in serie, decontestualizzato, diventa un dispositivo del pensiero e corrisponde a uno schema unitario. Per Ortega, l’opera è composta da tutte le fasi di un processo di decostruzione, in cui ogni elemento piccolo o grande che sia, appeso a un filo, fluttuante a mezz’aria, perde peso e all’ Hangar, il “maggiolone” ci appare come lo scheletro tridimensionale di un dinosauro, sfidando le leggi di gravità. Commenta l’artista: «Il mio obiettivo era restituire la visione espansa di un oggetto». Ed è ciò che si vede esposto.

Moby Dick è il titolo della perfomance pensata per inscenare la lotta fisica tra l’artista e la macchina, durante la quale Ortega, mediante funi e carrucole, tenta di “domare” la furia di un maggiolino bianco, come la balena bianca del celebre romanzo di Herman Melville (1819-1891), mentre si muove su un pavimento ricoperto di grasso. Sottofondo musicale della titanica sfida tra piccolezza umana e potenza della macchina, eseguito da una band musicale il giorno dell’inaugurazione della mostra (4 giugno), è il brano omonimo dei Led Zeppelin, noto per il leggendario assolo di batteria di John Bonham (1948-1980), tra i più influenti batteristi della storia del rock.

L’ultima opera della trilogia, Escarabajo, è un film dell’automobile che percorre un viaggio mitico di esplorazione e di ritorno alle origini, tra distretti periferici e strade di campagna. E’ struggente l’ultima scena del film che mostra Ortega, sostenuto da altre persone, mentre seppellisce il Maggiolino Volkswagen nel suo ipotetico luogo di nascita, Puedla, in Messico, una delle ultime sedi di produzione dell’auto. Il maggiolino sepolto a testa in giù, completa il viaggio epico e poetico: è una metafora sul ciclo dell’esistenza, anche se impersonato da una macchina.

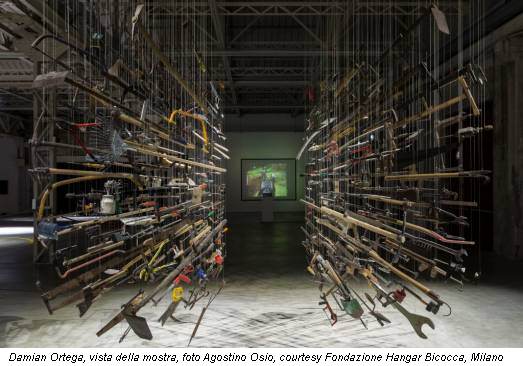

Venendo alle altre opere, l’istallazione Controller of the Universe (2007), catalizza lo sguardo con una pioggia di utensili sospesi e fili, che inscenano una deflagrazione tipo “Big-Bang”, seppure immobilizzata nel tempo e nello spazio. Seghe, piccozze e martelli, trovati dall’artista in diversi mercatini dell’usato di Berlino e sospesi in aria, complice lo spazio dell’Hangar capace di valorizzare il concetto di confine tra i limiti di uno spazio chiuso e quello esterno. Questa “bomba” esplosa di oggetti simbolo del progresso, della tecnica, sfugge al controllo dell’uomo e svela le sue fragilità. Pende dal soffitto un sottomarino in plastica riciclabile, è l’opera intitolata Hollow/Stuffed: market law (2012), ispirato ai mezzi dei Narcos in Sudamerica, realizzato con materiali di uso comune come la fibra di vetro per il contrabbando di cocaina, anche se qui non troverete “la polvere bianca”, bensì sale che fuoriesce dal ventre del sottomarino. Che, caduto a terra, disegna un cono grande come una clessidra costituito da numerosi sacchi di alimentari biodegradabili. Attenzione: con questo lavoro l’artista paragona il traffico del sale, alla base dell’economia nell’epoca coloniale, allo droga che oggi nel Sud America resta per molti una fonte di reddito rilevante. Anche i titoli dei lavori sono una parte integrante dell’opera, perché rivelano un mondo complesso carico di citazioni mitologiche, storiche, letterarie. Non si dimenticano Nine Types of Terrain (2007), nove film in pellicola 16mm mostrati in simultanea e in loop da altrettanti proiettori, ispirati al testo di strategie militari The Art of War (l’arte della guerra) attribuito al generale Sun Tzu, vissuto in Cina tra il VI e V secolo. Si tratta di un trattato filosofico orientale, ed è un modo originale per indagare il rapporto tra oggetto e azione che ipnotizza lo sguardo con cadute di mattoncini ad effetto Domino. Anche il sottofondo sonoro è spaesante, come le combinazioni illustrate. all’insegna della frammentazione, il caso, l’effimero e l’incompiutezza.

Jacqueline Ceresoli