Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

17

novembre 2013

Il Mast di regalare qualcosa alla propria città

Progetti e iniziative

Una specie di obbligo, ma ci piace pensare anche di desiderio, ha spinto l’imprenditrice Isabella Seràgnoli ad aprire a Bologna la Manifattura di Arti, Sperimentazioni e Tecnologia (MAST). Un nuovo edificio che si pone come un ibrido polifunzionale e d’avanguardia. Che ospiterà due grandi mostre all’anno. E che intanto si è presentato alla città nel migliore dei modi

Esistono tanti i modi che un soggetto pubblico ha per essere portavoce del proprio potere, economico, politico, imprenditoriale. Una certa tendenza – globale e contemporanea – vuole che questo sia spesso strillato, eccessivo e “maschio” e che in qualche modo volga a rappresentare non una virtuosa élite quanto una volgare casta. Affascina invece, come perla rara e modesta insieme, l’opera quando educa senza violentare, quando permette nell’arte il riposo e la riflessione in luogo della sincopata e ansiosa sua vanità.

Nel giardino zen creato dal paesaggista Paolo Pejrone per il MAST, questa duplice natura dell’uomo, delle sue due spinte contrarie dell’avere e dell’essere paiono sospendersi in un pensiero di cauta e morigerata presenza. Sulle punte dell’ingresso si lasciano alle spalle le abitazioni degli anni Sessanta e i parchi anonimi, e osservando quest’opera di trasparente bellezza, si accende l’incanto elegante e luminoso, leggero e imponente.

Sono linee pulite quelle tracciate dai due architetti (Claudia Clemente e Francesco Isodori) dello studio romano Labics per realizzare questo nuovo edificio che sorge in un terreno un tempo di proprietà dell’Eni. Un disegno che fonda la sua ragion d’essere su tre coordinate chiare e stringenti a un tempo: la molteplicità dell’uno e il suo contrario, ossia la sfida nell’armonizzare gli spazi un ambiente complesso, il dinamismo della visione, con le due rampe che dall’ingresso s’innervano nelle sale, tra i piani; infine, in paratassi, la facciata come membrana a rappresentare la natura porosa, dialettica e protettiva («Non un guscio vuoto ma realtà viva e vivente», nelle parole di Francesco Dal Co) di questo edificio che vuole definirsi, a ragione, di frontiera.

Tra materiali sostenibili e colori neutri, rimandi alla Philarmonie di Berlino e ai risultati di Tadao Ando, attraversando la storia dell’architettura e le funzioni idrauliche, ricordando Carlo Scarpa e suoi tagli a respirare, è questa una struttura che sorregge, eleva e integra la delicatezza come naturale forza intrinseca, in una fenomenologia del gesto che vuole attrarre il soggetto celando la sua oggettualità.

In un salotto culturale dove l’ostentazione spesso genera una sorta di automatica reverenza, esiste una tendenza alla vessazione dell’uditorio – massa critica ormai ridotta ad ossicino – che recepisce la parola mendicante come buona e vera a priori. Succede, purtroppo molto più di rado, che qualcuno con poche ma encomiabili parole – «la responsabilità sociale che si devono assumere gli imprenditori» e l’idea di «ripercorrere l’evoluzione del lavoro dal Novecento ad oggi per conoscere i problemi e il cambiamento nello scenario della produzione industriale» (Isabella Seragnoli) -, accompagni valori naturalmente propulsivi per questa generazione e per quelle a venire, aprendo e non imponendo la visione.

.jpg)

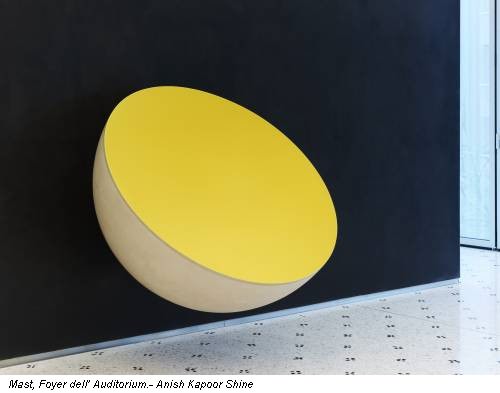

È questa così posta è un’operazione totale, obbligato passaggio verso una ricerca in cui arte, sperimentazione e tecnologia tendono a cortocircuitare le loro forze, producendo una sorta di pointinisme culturale che può cogliersi solo attraverso l’analisi delle suoi principi fondamentali e intuirsi nel suo amalgamato tessuto connettivo d’insieme: nella feroce ieraticità dell’opera di Mark di Suvero, Old Grey Beam, ove pare raccontare dell’abilità dell’uomo a sottomettere i limiti di rottura dei materiali quasi fosse fil di ferro nelle mani di un gigante, in un rosso fuoco che si specchia sul limen dell’acqua e delle pietre naturali; nella seducente Shine di Anish Kapoor che riverbera la tromba ardimentosa e quieta del colore come sostanza uditiva (in linea con la terminologia dello Spirituale di Kandinsky); in Arnaldo Pomodoro e nella sua grazia classicheggiante, nello spaesamento prodotto dal Coffee Table di Donald Judd; in Olafur Eliasson e nella sua Collective Movement Sphere, metafora radiale di sviluppo della tecnica, compartecipazione al gioco dell’ironia abile e ricercata.

Il cuore della Galleria (che ospiterà a rotazione semestrale le sue mostre, questa visibile fino a dicembre) rende chiaro l’intento verso una pacifica e vitale convivenza tra eccellente arte e precisione tecnica, laddove alla realtà aumentata di Studio Azzurro si interfacciano le macchine per l’industria. Un’esposizione “a terrazzamenti” dove la selezione fotografica de I Mondi dell’Industria – racconto dei mondi del lavoro, dapprima attraverso i suoi volti, poi lungo i suoi vuoti – è affidata a Urs Stahel (ex Direttore del Fotomuseum di Winterthur). E se l’indagine sperimenta a suo modo nostalgia, forza, cultura, impegno sociale non dimentica nemmeno fallimento, parossismo e rimembranza.

Ciò che questi scatti suscitano, nel loro essere particolari di un’idea, pare essere proprio il monito a ricordare gli errori, in un esame (quello più difficile) in cui la coscienza di sé e di cosa le proprie azioni generino è derivazione emotiva, responsabilità sociale e imperativo morale di chi ha deciso di donare al futuro la macchina che funziona meglio per la gente: la conoscenza.