Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

Il tema dei lavori di Orietta Masin, come è subito evidente visitando la mostra in 12 opere per 10 stanze alle vecchie Carceri di San Vito al Tagliamento, è quello di amore e morte, eros e thánatos. Ma siamo lontani dai topoi comuni o da una loro scontata declinazione. L’artista inscena quelli che davvero sembrano essere i frammenti di un discorso amoroso interrotto. Amore come esperienza, barthianamente parlando, intimamente quanto inevitabilmente legata alla perdita. Se l’innamorato è colui che attende, esso sperimenta il distacco e l’assenza che questa condizione comporta.

Proprio su questa intuizione sembrano svilupparsi le installazioni al piano terra della mostra – curata da Eva Comuzzi – e portata quasi al parossismo. In queste opere è l’assenza dell’altro che viene continuamente messa in scena: dal desco spoglio, dalle boccette per fantomatici filtri d’amore, dall’accumulo rituale di piccoli sassi. Ma è temuta, paventata, evocata, scongiurata. L’altro sfugge, può ritornare, non vuole arrivare. La perdita è un orizzonte possibile e il lutto solo un ipotesi. Salendo al primo piano dell’edificio, c’è un decisivo cambio di passo, un ribaltamento. Qui non è l’attesa dell’oggetto amato il centro nodale. L’oggetto d’amore c’è, è ben presente ma si sta perdendo ed è l’attesa dell’inevitabile che viene scongiurata attraverso azioni di trattenimento, fino a essere sublimata quando accade.

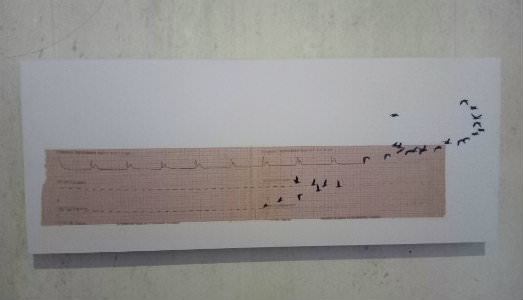

L’amore è quello filiale e la perdita non è più fantasmatica ma un orizzonte possibile. Le opere non sono più oggetti reali, ancorati al dato reale. Sono entità destrutturate, risemantizzate, manipolate per diventare altro: simulacri, feticci, simboli allegorici. Il profilo di un letto in ferro. I fiori realizzati con i tracciati cardiografici. I blister-porta ritratto, la brocca kintsugi. L’avvicinarsi dell’ineluttabile e del climax, ha determinato una trasfigurazione.

Colpisce l’accumulo meccanico di oggetti – dai biglietti vergati a mano, alle boccette d’acqua santa e porta pastiglie – che sembrano il frutto di azioni al limite dell’ossessivo-compulsivo e dell’apotropaico. Gesti in cui forse solo chi ha suo malgrado vissuto il dramma della malattia e del dolore di una persona cara può pienamente identificarsi. Quella lotta silente e sorda, quella resistenza testarda, fatta di disperazione e speranza, in cui ogni atto è un tentativo di rilancio per un futuro sperato: un rituale dell’impossibile.

Benché prenda evidentemente avvio da una vicenda alquanto autobiografica, la mostra lascia a ciascun visitatore un punto di identificazione e di ancoraggio che riguarda la perdita in senso più lato, quello di sé, di una persona cara, dell’amato, di un luogo affettivo, di un progetto di vita. Una mostra sull’elaborazione del lutto anche come rinascita. (Giada Centazzo)