-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Bellezza e metro di giudizio: intervista a Flavio Favelli

Arte contemporanea

La dodicesima conversazione di “Avanti&Indietro” è con Flavio Favelli, nato a Firenze nel 1967 e che vive a Savigno in provincia di Bologna. Il suo lavoro si fonda su una coniugazione tra memoria personale e storia, finendo con il determinare per entrambi una sorta di collasso in un presente nel quale non mancano contraccolpi emotivi.

La questione della memoria e della storia è oggi centrale per tante ragioni. Lo è ovviamente per la pressione con la quale le nuove tecnologie digitali ci tengono sempre più incastrati nel presente, e da cui consegue, appunto, la perdita di valore degli insegnamenti della storia. Ma dall’altro lato è anche vero che sul nostro passato, e soprattutto nell’ambito delle arti visive, si attua, ormai da almeno due decenni, una narrativa retorica e nazionalpopolare, direi proprio populista, che relega la cultura contemporanea ad una secondarietà che è sempre più avvilente e che, non secondariamente, ci allontana dalle dinamiche internazionali. La questione della storia, e della memoria, è quindi per me non solo una questione culturale, ed educativa, ma direi prima di tutto politica, nel senso più ampio del termine. Non ri-conoscere la storia, o renderla strumentalmente centrale nel presente, comportano invariabilmente la conseguenza di non essere in grado di valutare le differenze tra oggi e ieri, e questo è causa di molti fraintendimenti, errori e incapacità progettuali sul futuro.

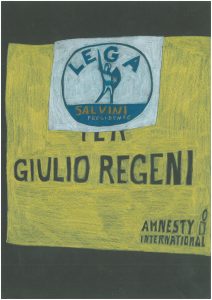

Quando i sostenitori della Lega, subito dopo aver vinto le elezioni comunali a Ferrara con il loro candidato, hanno messo la bandiera del partito sullo scalone del municipio, dove era appeso lo striscione di Amnesty International, “Verità per Giulio Regeni”, coprendolo in parte. L’immagine appariva come una specie di censura, un effetto simile alle sovrastampe dei francobolli del passato, dove un ente occupante si appropriava dell’immagine timbrandone sopra una propria. Il giorno dopo l’ho disegnata su un cartoncino nero con delle matite colorate e un titolo: Chi di spada perisce, di spada perisce. Non ho mai reagito con un’opera ad un evento in modo così immediato. Quell’immagine si mostrava come una benda, un bavaglio, una censura, una sovrapposizione che è molto vicino all’immaginario sul quale lavoro: un territorio che è anche di sopraffazione e violenza. Il risultato del gesto, avvenuto probabilmente in modo distratto e balordo – e non si sa se questo sia peggio di uno invece volontario – sovrappone l’immagine di un uomo armato, Alberto da Giussano, che copre la parola verità, la quale tenta di ricordare quotidianamente un barbaro omicidio di stato. L’impulso che mi ha spinto a pensare un disegno, è il desiderio di fermare quell’immagine complessa in un’opera d’arte, perché è un’immagine composta che unisce loghi, simboli e significati in modo inedito e nell’ambito della cosa pubblica. Alla fine l’artista vede delle zone sensibili, riconosce delle immagini ambigue che sono prima di tutto in qualche modo belle. Uso questa parola, perché bello è il termine che si accosta ancora all’arte, anche se da un pezzo la faccenda è cambiata, ma mi sembra che sia ancora importante nominare con una parola chiave un incontro di segni e significati così drammatico che l’opera può rendere più brillanti e che generano pensieri ed immagini inedite. Un bello che è molto più ampio è una specie di nuovo bello. Anche nella sua crudezza e violenza, nell’artefatto di quella domenica sera c’è un luccichio che solo l’opera può rivelare come luce mostrando la stessa cosa con un altro status, in modo diverso. Essendoci un titolo – Chi di spada perisce, di spada perisce – che cambia la consuetudine, si innesta un breve vortice di faccende che fanno vedere in modo differente il tempo nel quale siamo. Almeno a me sembra così.

Difficile dire cosa sia oggi il bello nell’arte, se ci sia in qualche modo e soprattutto in quale modo. Evidentemente il bello, e più in generale l’estetica, e intendo ovviamente quella riferibile all’arte e non all’estetizzazione del reale quotidiano, sono una delle grandi differenze che c’è tra l’arte di oggi e quella del passato. Direi che non siamo ancora riusciti ad aggiornare in modo convincente l’estetica all’arte in atto. Sembra un problema secondario, ma credo che invece rappresenti un elemento prioritario per ridefinire identità e funzione dell’arte oggi.

Una volta ad una presentazione di un mio catalogo una persona disse – comunque le tue opere sono sempre belle. Con queste parole voleva sottolineare, presumo, una piacevolezza estetica o una vicinanza, a quello che in generale si considera bello oltre che nell’arte anche in generale, diciamo un’area di giudizio che oscilla fra la bellezza e il buon gusto, categorie che in Italia appaiono come imprendiscibili dall’arte e non solo.

Suppongo che questa presunta bellezza nelle mie opere provenga dalla mia educazione borghese, dalla famiglia e dai suoi insegnamenti e posso dire che dopo anni di lavoro cerco di mettere in discussione questo punto di vista. Credo di essere stato testimone di una vicenda familiare paradigmatica, tipica della storia italiana e occidentale in un periodo cruciale, il periodo degli anni Settanta e Ottanta, fra conflitti familiari, privati, generazionali, di classe, territoriali, culturali, sociali e politici. In tutta questa vicenda l’arte ha avuto un peso non indifferente, spesso usata come metro di giudizio, come valore da esibire, come modo di vivere (insieme all’antiquariato e all’amore per il bello) sostanzialmente corrispondenti all’ideale del benessere e del riconoscersi in certi valori. In questo momento sono a Reggio Calabria, ho appena finito di fare un wall painting sui Bronzi di Riace. Ho dipinto, su un grande muro in periferia, una vecchia copertina di Panorama del 1981 che diceva, con il Bronzo A in primo piano, “bello come un dio”. Dio, nell’iconografia del cristianesimo, è sempre stato indiscutibilmente bello e così credo che questa bellezza, adorata più che compresa, sia parecchio responsabile del nostro modo di pensare, o forse ne è una conseguenza. Cercando sempre un certo godimento come fine, chi si occupa d’arte in fondo approda in qualche modo al piacere, anche se declinato in modi differenti, e penso che si possa mettere sullo stesso piano la forza delle idee, dei concetti, del pensiero con quello, forse più semplice, che si ha quando siamo davanti ad una bella immagine o opera. Ma è anche vero che in Italia, non a caso il Belpaese, è piuttosto complicato cercare di riflettere in modo differente sulla bellezza, su quel patrimonio artistico che continua ad essere un riferimento estetico. Ma forse questa è una faccenda troppo complessa da discutere qui.

Complessa lo è senz’altro, ma anche questa è la ragione per la quale vale la pena provare ad approfondirla. Già Aby Warburg all’inizio del secolo scorso si dichiarava disgustato da una storia dell’arte estetizzante. La sua lezione sull’arte e sulla storia dopo ben più di un secolo rimane, se non proprio inascoltata, di sicuro poco presente nell’elaborazione teorica e storica, ma ancora di più, e non potrebbe essere altrimenti, nella percezione comune dell’arte. In un tempo nel quale l’estetizzazione del quotidiano e del mondo ha sopravanzato qualsiasi possibilità per la filosofia estetica di costituirsi come riferimento all’arte, quest’ultima è di fronte ad una divaricazione tra ciò che è stata, ciò che è, e ciò che sarà. L’idea stessa del bello nell’arte, così come l’abbiamo ereditata dal passato, sottoposta a pressioni fortissime lungo tutto il Novecento, alla fine ha detonato provocando quell’evidente divario che tutti noi immancabilmente osserviamo. Hai ragione nel dire che in Italia questa questione subisce un continuo processo di rimozione, quasi come se fosse messa a rischio la nostra identità, immancabilmente ricondotta alla nostra storia (dell’arte) ri-estetizzata. L’esempio più significativo e avvilente sono i puerili, quanto fallimentari, tentativi di utilizzare i luoghi delle rovine antiche come scenario per l’arte contemporanea, ai quali aggiungerei l’invito di sovente rivolto ad artisti contemporanei a realizzare opere per celebrare il genio italico rinascimentale di turno. Non solo Warburg, ma anche Hegel sembra sia passato invano, lasciandoci fermi a Winckelmann.

L’anno scorso sono stato invitato da un Rotary Club di Firenze a fare una presentazione del mio lavoro, come si dice di solito. Due club esclusivi, o che ritengono di esserlo, Rotary e Firenze. Facce antiche con riflessi anni Novanta, riti stanchi e ingenui, gran ciambellani, ex militari, avvocati e commercialisti con gagliardetti col loro simbolo simile alla ruota della fortuna. Alla cena mi hanno fatto molte domande: dov’è la bravura nell’arte contemporanea? Ma Fontana? Quei tagli li saprebbe fare anche mio figlio! Firenze da tempo chiama grandi artisti internazionali come Damien Hirst, Jan Fabre, Jeff Kons, Bill Viola, Ai Weiwei e ora Tomás Saraceno, che in genere vengono derisi dal contesto, come se venissero invitati giusto per il gusto di essere messi alla prova con la città. D’altra parte gli artisti manifestano un ossequioso e devoto rispetto verso la culla del Rinascimento; una specie di richiamo della foresta dove si mettono da parte creste varie e si riconosce una specie di patria-origine comune: c’è chi spera di vendere un’opera alla città dell’arte come Jan Fabre, Bill Viola intitola “Rinascimento Elettronico” la sua mostra. Jeff Koons era così entusiasta che voleva prolungare il prestito dell’opera, poi negato, e anche Ai Weiwei omaggia il luogo con una serie di opere dedicate al Rinascimento anche se riesce a fare bisticciare i conservatori che si sentono offesi dai gommoni su Palazzo Strozzi. E infine Tomás Saraceno, che pensa di essere un po’ Leonardo da Vinci e lavora sul Rinascimento e sull’Ecologia per un nuovo mondo possibile. Non è semplice rapportarsi a questi avvenimenti, che danno la temperatura dell’arte in Italia, in un paese sostanzialmente avverso all’arte del proprio tempo, che cerca sempre uno scopo chiaro e un fine lieto. Quella sera rotariana, spiazzato da domande che pensavo estinte, scelsi di dire qualcosa di personale, e cioè che l’arte non è una ricerca del bello per allietare le persone, una specie di servizio pubblico dei più bravi e più virtuosi che rendono meno triste il tempo. Ma appena avevo concluso di dirlo, ho pensato alla frequentazione sempre più stretta, tragica, fra arte, artisti, finanza, mercanti e un pubblico abituato all’eccellenza e al lusso, alle belle macchine, alle stelle Michelin. Credo sia una delle cose più complesse e difficili da comprendere e soprattutto da vivere. Sicuramente questa fase, dagli anni Ottanta, ha avuto il suo picco nella delirante (come chiamarla altrimenti?) mostra di Damien Hirst nel 2017 negli spazi veneziani del collezionista Pinault.

Ogni volta che si discute dei soldi nell’arte, molti, fra cui gli stessi artisti, tirano sempre fuori una specie di legge inesorabile “l’arte è stata sempre dove c’era la ricchezza” o “i grandi artisti del passato parlavano sempre di soldi” come se i meccanismi del passato fossero sempre validi, come se il passato fosse la nostra sola bussola, come se l’artista fosse per sua natura conservatore (sic!) e come se il Novecento non avesse insegnato nulla. Quando Damien Hirst si paragona a Michelangelo credo che si capisca meglio la faccenda. Spesso mi è stato chiesto di fare un’opera specifica per un luogo e in risposta ad un tema, addirittura un’opera con dei materiali forniti dal committente. La sensazione conseguente è che, esattamente come per l’arte di un tempo, l’artista serva ad un qualche cosa, a dare lustro, a tradurre il momento, ad aggiungere quella cosa che manca nella vita di chi vuole solo possedere e non comprendere. Cioè l’artista viene interpretato come una figura che può solo completare una visione-desiderio del committente. E questo è un grande problema. Oggi, marzo 2020 la situazione che stiamo vivendo è assolutamente indescrivibile: l’arte si scoprirà debole o debolissima? “Andrà tutto bene” o “ce la faremo” non è valido per l’arte. In questi giorni di silenzio forzato, che nell’Appennino è ancora più profondo, provo comunque un senso di sollievo da una situazione che nell’arte era diventata essenziale, tanto da determinare la stessa possibilità d’esistenza dell’artista: quell’essere condizionato dallo stare nel mercato.

È in atto una mutazione profonda, che partita dal profondo della nostra biologia sta viralizzando la nostra interiorità individuale e quella conseguente collettiva. Una mutazione che evidentemente sta riguardando i nostri comportamenti sociali, ma anche il valore che assegniamo alle cose, l’importanza, o dovrei dire meglio la priorità che attribuiamo a ciò che è parte della nostra vita, o che vogliamo diventi parte di essa, ma in definitiva anche al circostante non così prossimo.

Tra queste mutazioni c’è senz’altro la riduzione della spinta al consumo, al prodotto-bene che ci appariva necessario, che ci era raccomandato come necessario al nostro miglior vivere, e che ovviamente cercavamo più o meno in tutti i modi di ottenere. Ma non si tratta di una perdita d’interesse, quanto direi dell’inevitabile risultato di una impossibilità, unita anche ad un inedito senso di inutilità, che probabilmente retrocederà quando il virus sarà domato.

Eppure io credo che nonostante la temporaneità della condizione nella quale siamo, questo cambiamento, che di certo non è l’unico, lascerà un segno profondo e avrà delle conseguenze. E probabilmente corrisponderà ad una misura d’attenzione maggiore all’intensità del nostro desiderio, ad un più attento discernimento valoriale delle priorità, o forse sarà anche semplicemente, e umanamente, il risultato della paura che tutto questo possa tornare, che un altro virus possa nuovamente sconvolgere tutto. Come ho scritto qualche giorno fa in un articolo, la memoria di quello che stiamo vivendo sarà un guardiano feroce.

Ma come tutto questo inciderà sull’arte, sugli artisti e sulla conseguente filiera di persone e personaggi? È una domanda interessante ma alla quale è ovviamente difficile dare risposte. Di certo però non credo sia errato pensare che si stiano creando condizioni analoghe alle molte cose che stanno cambiando nel nostro modo di vivere. Un ripensamento del consumo compulsivo, ad esempio, forse riguarderà anche l’arte, e sarà ovviamente un bene ma anche un male. Anche se non credo che sia quest’aspetto ad essere la questione importante. O perlomeno la vedo come conseguente alla ri-attribuzione di un ruolo all’arte attuale che non sia confinato tout court nell’ambito dell’intrattenimento. Ma non è un compito che dobbiamo attendere dal pubblico, è un riconsiderare che deve partire prima di tutto da noi, da chi l’arte la fa, la studia, la cura, per poi arrivare al pubblico, nel quale includo anche i collezionisti. Una ri-attribuzione che dovrà passare obbligatoriamente attraverso la comprensione che l’arte non è mai stata e mai sarà un’espressione e un’esperienza univoca, e cioè dotata di un solo significato e interpretabile in un solo modo nel trascorrere del tempo.

Nota: per ragioni editoriali la conversazione qui sopra pubblicata è solo una parte dell’originale. Sarà possibile leggere la versione integrale nel libro in preparazione che avrà lo stesso titolo della rubrica, AVANTI&INDIETRO – 18 conversazioni sull’arte nella realtà e nel tempo analogicodigitali.