-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

La Rivoluzione in Camera, per raccontare l’arte tra i ’60 e ’70

Fotografia

Walter Benjamin diceva che a volte nel passato sono contenuti semi del futuro. Qualche volta, per sognare quello che ancora deve venire, e di cui abbiamo bisogno, è necessario voltarci indietro e andare a cercare, se necessario spazzolando la storia contropelo, quei contenuti che ancora hanno potenzialità inespresse, che conservano qualcosa da dirci, magari qualcosa di decisivo. Sarà proprio così?

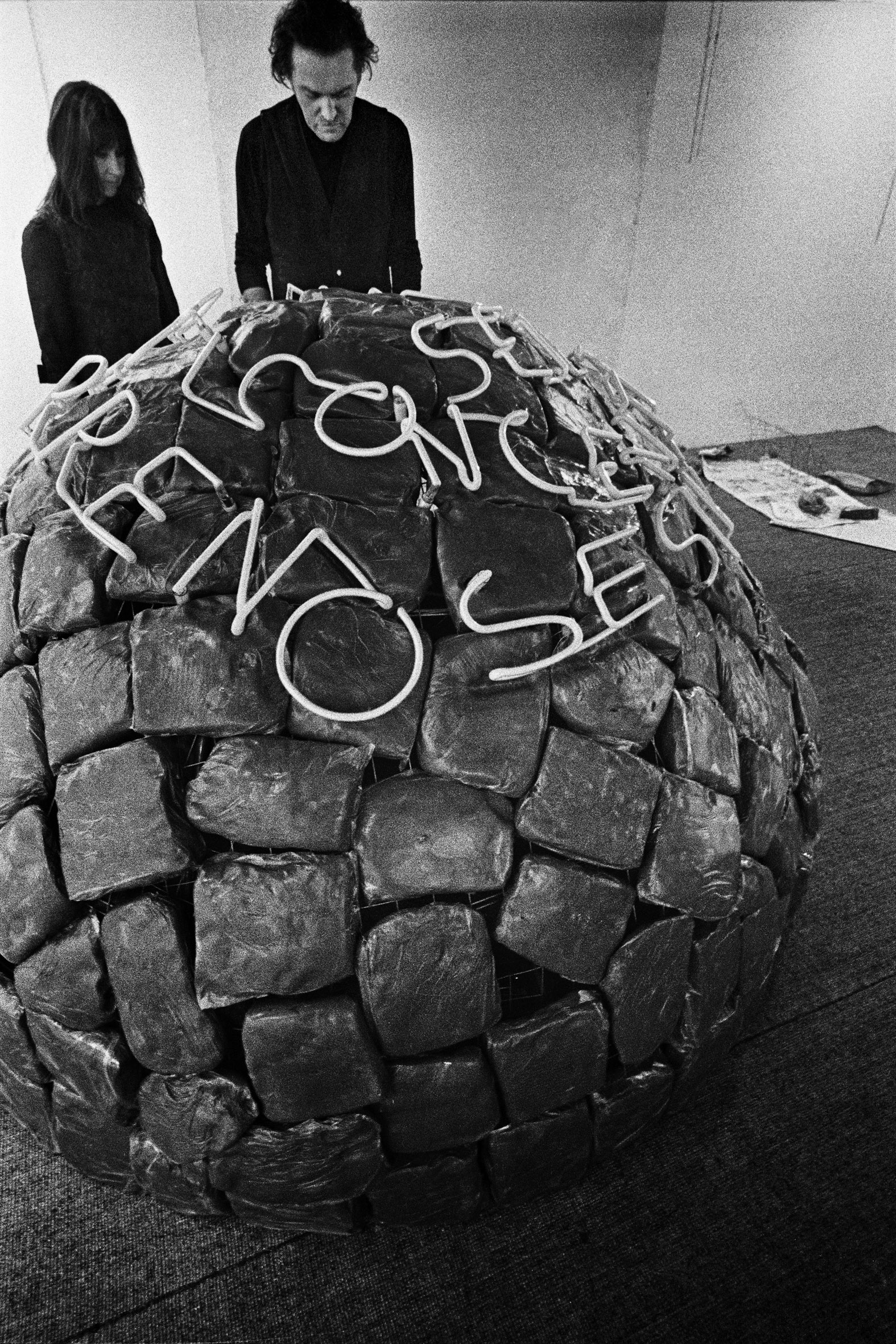

Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 l’Italia è stata, per un certo periodo, un luogo magico in cui le arti visive in modo particolare – ma non solo, anche il cinema, il teatro e la letteratura – fiorivano in maniera eccezionale. Dal punto di vista artistico, in quel periodo vide la luce il movimento dell’Arte Povera, grazie anche al lavoro di gallerie private che hanno fatto la storia, come Sperone, Amelio, L’Attico, Rumma e altre. In quel periodo l’arte italiana non temeva certo la sperimentazione e, soprattutto per quanto riguarda gli esperimenti con la performance, spesso affidava all’obiettivo dei fotografi il compito di creare e catalogare una testimonianza, una memoria di quegli eventi.

Fino al 2 ottobre, da Camera, a Torino, sarà possibile visitare due mostre assolutamente interessanti che testimoniano proprio questo periodo storico, attraverso le testimonianze fotografiche che ne rendono conto. Un periodo, questo, che ancora avvertiamo in tutta la sua vitalità ed energia e che probabilmente, seguendo Benjamin, contiene in sé qualcosa che vale la pena andare a guardare per lasciarsi interrogare non soltanto sul passato, ma anche sul futuro che ci aspetta.

Nel caso di questa mostra, si tratta di una “Camera doppia”, ovvero, come spiega il direttore di Camera Walter Guadagnini, di due mostre parallele e tra loro in dialogo. Da un lato c’è la fotografia che documenta un periodo storico artistico particolarmente fecondo, come si è detto, dall’altra la mostra di una singola artista, sempre di quell’epoca, Ketty la Rocca.

La prima mostra porta il titolo “La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977”, è curata da Ludovico Pratesi e organizzata e promossa dall’Archivio Luce di Cinecittà. La seconda è, appunto, una mostra personale dedicata al lavoro di Ketty la Rocca: porta il titolo Se io fotovivo, che riecheggia un neologismo coniato dalla stessa artista, secondo la quale “fotovivere” significa vivere attraverso la macchina fotografica e il suo modo di restituire il mondo attraverso le immagini. La mostra raccoglie opere dell’artista realizzate il periodo che va dal 1967 al 1975.

La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977

Come mi racconta un gentilissimo Ludovico Pratesi, quella da lui curata è una mostra secca, pulita, senza fronzoli, ma ricchissima di immagini di grande valore insieme iconico e documentario. Il percorso espositivo si snoda attraverso una serie di documentazioni di eventi artistici importanti, soprattutto performance che altrimenti non avrebbero lasciato alla nostra memoria altra traccia che il proprio nome e racconto.

Il concept della mostra nasce da un documentario realizzato da Cinecittà e uscito nel 2021 per la regia di Ilaria Freccia con la consulenza dello stesso Pratesi. Il documentario ricostruisce il percorso che si svolse nel corso del decennio dal 1967 al 1977, con un itinerario geografico che va da Torino a Roma, fino a Napoli, lavorando su una quantità di materiale tratto da 30 differenti archivi, per un totale di 133 fotografie che ora sono esposte a Torino da Camera, suddivise in sezioni.

La prima sezione riguarda la storica mostra di Amalfi del 1968, che vide in qualche modo il battesimo dell’arte povera, almeno a livello pubblico; segue una sezione che riguarda le grandi mostre, italiane e non, e le Biennali di Venezia; si passa poi alle gallerie private; e, infine, in un diminuendo di esposizione al pubblico, per dir così, l’ultima sezione riguarda gli artisti e le loro opere fotografate negli studi in sessione “privata”. I fotografi sono i nomi storici dell’arte povera: tra tutti, Paolo Mussat Sartor (l’unico ancora vivente) e il suo amico e coetaneo Paolo Pellion di Persano. Ma c’è anche Claudio Abate, che fotografò soprattutto tra Roma e Napoli; Fabio Donato, che lavorava all’epoca alla galleria di Lucio Amelio e Bruno Manconi, che lavorava all’epoca per Lia Rumma.

L’intero percorso espositivo si configura così in due modi, tra loro concomitanti e insieme paralleli. Da un lato c’è la narrazione dell’arte e delle mostre significative dell’epoca, con gli highlights della storia di quel periodo; dall’altro, la mostra si configura come un viaggio tra gli sguardi dei fotografi che l’hanno documentata, con il loro modo di leggere gli eventi e interpretarli attraverso l’obiettivo. Ne nasce, così, una sorta di un archivio elevato a potenza, nel quale spiccano con particolare rotondità quei casi in cui gli stessi eventi sono testimoniati e letti in maniera completamente diversa da diversi fotografi.

La fotografia di eventi di arte era nata negli anni ’60 in America, e, all’epoca in cui operavano i fotografi presenti in questa mostra, era un’esperienza completamente inedita per gli italiani. Autori come Mussat Sartor, Pellion di Persano o Claudio Abbate erano però tutti molto vicini agli artisti, li frequentavano personalmente, conoscevano la genesi delle opere e il loro pensiero in una maniera anche informale. Perciò, quando si trovarono a inventare il proprio lavoro quasi da zero, non fecero che dare vita a risultati sempre molto vivaci e interessanti, pieni di possibili spunti sia dal punto di vista del loro valore di testimonianza e documentazione, e sia in quanto opere fotografiche autonome, con una loro propria e autonoma dignità.

Allo spettatore della mostra di Camera sono così restituiti non tanto gli eventi dell’epoca dell’arte povera nella loro cronaca, quanto piuttosto una serie di racconti, narrative visive, testimonianze, incroci di sguardi, che degli eventi sottolineano aspetti sempre diversi e a volte inediti. È lo stesso Pratesi, infatti, a farmi notare le foto di Claudio Abate e quelle di Manconi, relative a uno stesso evento epositivo che, però, con gli occhi dell’uno e dell’altro assume un significato e una resa visiva completamente differente.

Ed ecco che la mostra, senza nulla perdere del suo valore di testimonianza di un’epoca, si trasforma, così, in una riflessione sulla fotografia intesa come sguardo. Sguardo che documenta l’evento e sguardo che documenta altri sguardi e come quell’evento è arrivato al pubblico. Ci sono, infatti, molte storie che si intrecciano. In un caso vediamo il lavoro dell’architetto Piero Sartogo che fa per la prima volta l’allestimento della mostra di Achille Bonito Oliva “Amore mio” a Montepulciano (1970). Qui Sartogo creò sorta di percorsi che il pubblico doveva seguire per entrare nel palazzo Ricci, sede della mostra, realizzando una vera e propria scultura dello spazio espositivo. Ma nel novembre dello stesso anno fu sempre Piero Sartogo a curare l’allestimento della mostra Vitalità del negativo, al Palazzo Esposizioni di Roma. E qui si osserva come il concetto spaziale, pur seguendo una ispirazione simile, si sia sviluppato e venga elaborato in maniera nuova e differente, pur seguendo una ispirazione simile, creando bande che, letteralmente, ritagliano e scompongono lo spazio nelle sue possibili direzioni percorribili.

Così, come mi fa notare lo stesso Pratesi sostando davanti alle immagini esposte, viene in luce la differenza del lavoro di Claudio Abbate e di quello di Bruno Marconi, con le loro visioni totalmente differenti degli stessi eventi. In un caso osserviamo l’opera, altrove ciò che vediamo è invece lo sguardo sull’opera da parte del pubblico, con tutto ciò che le accade intorno e che l’opera stessa crea intorno a sé. Nasce, infatti, un dialogo che non è soltanto con lo spazio fisico, ma anche e soprattutto con il contesto umano, artistico e sociale.

In un esempio fra tutti, davanti a un’opera del giovane Penone, un fotografo realizza uno scatto dell’opera, dove l’altro rende conto dell’artista nell’atto di darle vita. In un caso, l’immagine restituisce l’opera; nell’altro, oggetto dello scatto è lo sguardo sull’opera, sugli occhi che vi si sono posati, con le loro espressioni e figure. Ma è proprio nel dialogo tra le due immagini, che nel percorso espositivo prende forma, che possiamo cogliere forse una scintilla di un tempo passato che ha ancora moltissime cose da raccontarci e da insegnarci.

Claudio Abate, nelle sue immagini, è sempre interessato alle persone, alle espressioni. Vuole vedere come la gente guarda, con l’intento di documentare questo stesso sguardo, perché lasci una traccia sui volti delle persone, pubblico o artisti che siano.

Pensiamo alla fotografia di De Chirico, colto nel momento in cui guarda un’opera in mostra, versione più rara di uno scatto molto noto. In un’altra immagine della mostra di Montepulciano già citata, osserviamo la Bucarelli percorrere attenta la sala espositiva dove sono esposte opere di Kounellis, mentre altrove c’è Mario Merz intento a scrivere sul muro di Palazzo delle Esposizioni a Roma.

E se un’opera di Luciano Fabro appare in un modo nella fotografia scattata in occasione della mostra a Villa Borghese, la vediamo in modo completamente diverso in un’altra immagine presa, però, nello studio dell’artista. Ma se per il pubblico esperto queste immagini hanno un valore documentario, nonché di riflessione sul modo in cui le opere venivano effettivamente recepite dai contemporanei – oltre che, perché no, di piacevole curiosità tipo backstage – per il pubblico meno smaliziato vale la funzione storico-didattica, la trasmissione di una gigantesca eredità culturale e la conoscenza di un mondo affascinante, grondante arte, talento e creatività.

Infine, come sottolinea Pratesi, il percorso espositivo si conclude con un piccolo, voluto e significativo strappo. Oltre il magico decennio che si distese tra il 1967 e il 1977, Pratesi sceglie di concludere la mostra con alcune immagini iconiche scattate già alle soglie del nuovo decennio, gli anni ottanta. Sono le immagini dello storico incontro organizzato da Lucio Amelio a Napoli tra Andy Warhol e Joseph Beuys, incontro che segnò tanto la fine di un’epoca, quanto l’inizio di un’altra.

Ketty La Rocca, Se io fotovivo

Ma Camera, questa volta, come dicevamo al principio, è doppia e il percorso espositivo riserva ancora importanti sorprese. Dal generale scendiamo al particolare, dalla storia di un’epoca (e un’epica) alla vicenda artistica e all’opera di una singola autrice. Ad occupare le sale successive sono infatti le opere di Ketty La Rocca, per la mostra “Se io fotovivo”.

I lavori di Ketty La Rocca indagano il rapporto tra gesto e fotografia, segno e immagine, in un gioco di interventi grafici e ricontestualizzazioni significative. La mostra si compone di una serie di opere che comprendono rielaborazioni di immagini iconiche; ricollocazioni semantiche di oggetti apparentemente privi di grandi potenzialità significative dal punto di vista esistenziale e poetico, come i cartelli stradali, che invece riservano grandi sorprese; e interventi grafici su immagini, che costituiscono una riflessione autentica sul rapporto tra gesto artistico, linguaggio e fotografia.

Insomma, Camera doppia, questa volta, senza dubbio colpisce nel segno, donando ai visitatori la possibilità di esplorare un passato fantastico che ha ancora davvero tanto da dire. Sarà poi possibile, come diceva Benjamin, pescare qualcuna di queste preziose perle, che ancora sentiamo viva e vivace ai giorni nostri? Sicuramente, non si può non lasciarsi contagiare dall’energia che da queste immagini traspare: così ancora piena di racconti, stimoli, cose da capire e su cui riflettere. E, forse, anche promesse.

.jpg)