-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

«L’arte va fatta persistentemente e di continuo». Zehra Doğan al MACC di Calasetta

Mostre

Quanto possono essere lunghi i capelli di una donna? Neri come la pece, come i suoi occhi, i capelli di Zehra Doğan cadono lunghi, lunghissimi, fino a sfiorare la terra. Lunghi quanto si può farli crescere, quanto basta per bilanciare le migliaia di capelli che ancora oggi vengono tagliati, coperti, negati contro il volere di chi li porta. I capelli di Doğan scelgono di vedere la luce del sole, la polvere della prigione, il vento che li scompiglia. Alcune ciocche le sfiorano il viso per un istante, ma subito lo lasciano tornare a splendere, sotto il sole cocente della sua terra, il Kurdistan, che Doğan ha dovuto lasciare dopo due anni e nove mesi di prigionia tra le carceri di Mardin/Diyarbakır e Tarsus.

Sin da bambina ha imparato che l’arte non era soltanto espressione creativa, ma identità, azione sociale e politica: un modo per tramandare le antiche tradizioni del suo paese, raggiungere un pubblico vasto, sensibilizzarlo in merito alla questione curda.

«Un’azione da fare persistentemente e di continuo» – come ha raccontato in una recente intervista su exibart. E con la stessa persistenza e determinazione Doğan affronta, nella performance Force Counterforce (2021), la sagoma di un carro armato: nel video, proiettato nella seconda sala della Fondazione MACC a Calasetta: i suoi capelli lunghi, incastrati nel cannone del carro, diventano simbolo di lotta contro l’oppressione.

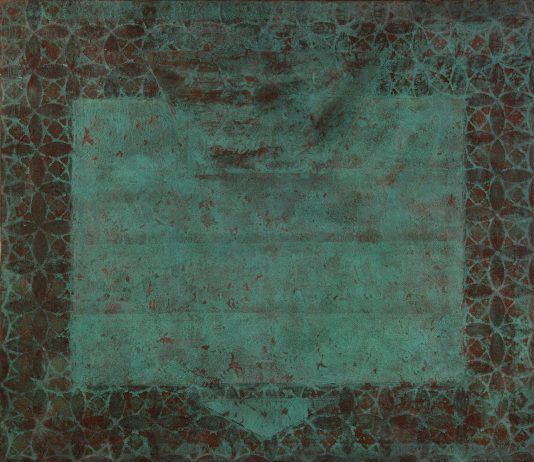

Nella prima sala della Fondazione, arazzi coloratissimi popolano le pareti. Donne dagli occhi grandi e lucenti, metà umane e metà animali, vi si muovono sinuose: hanno imparato dai serpenti l’arte del silenzio e dell’astuzia per costruire legioni armate. Doğan ricorda che già dagli anni Novanta nacque il primo esercito curdo interamente femminile. Lunghi, come sempre, i capelli di queste donne-dee volteggiano eterei insieme ai loro corpi, fluttuando sulle trame dei tappeti e delle tele. Alla base dell’invito della Fondazione MACC a ospitare l’artista in Sardegna giaceva un vivo interesse di intrecciare l’arte contemporanea con l’antica tradizione tessile isolana. Durante la sua residenza, grazie alla collaborazione con artigiane e tessitrici locali, Doğan ha trasformato i tappeti tradizionali in opere d’arte che raccontano storie di culture, resistenze e comunità. Un incontro di linguaggi che, come sottolinea la curatrice Valentina Lixi, assieme al direttore onorario Efisio Carbone, «richiama alla mente la prigionia del corregionale Antonio Gramsci: una prigionia anch’essa feconda, dove il pensiero e la scrittura hanno saputo resistere alle privazioni».

Così anche Doğan, nei suoi anni di reclusione, continuò a creare. In Hews (Courtyard) (2018), una donna nuda, di un rosa acceso, giace distesa sul pavimento grigio e asettico della cella. Il corpo sensuale, formoso, il seno prosperoso, i capelli lunghi e abbandonati a terra: elementi che, in quel contesto ostile, diventano atti di resistenza. Mantenere femminilità e profondità di sé di fronte ai militari significa opporre un gesto politico e intimo insieme. In alto, un pavone – tracciato anch’esso in rosa – si protende verso il filo spinato del cortile, come a volerlo oltrepassare. Simbolo di libertà e di speranza, ma anche allegoria di sé stessa: il pavone, nel sufismo, rappresenta la bellezza divina, la luce che si manifesta, ma anche l’anima che, pur imprigionata, desidera elevarsi oltre i confini terreni. Nel Kurdistan, dove il sufismo ha radici profonde, questa immagine assume un valore mistico oltre che personale.

Molte delle opere di Doğan sono riuscite a evadere dal carcere grazie a stratagemmi e a una fitta rete di solidarietà femminile: la madre le nascondeva tra i panni sporchi da lavare, oppure le camuffava da abiti e gonne, cucendo merletti agli orli per mascherarle; ne è un esempio Jinen Li Hember (The Women in the Courtyard) (2018), dove sono rappresentate tre donne mentre fumano nel cortile del carcere. E proprio grazie alle compagne di prigionia che le procuravano materiali con cui dipingere, e alla madre, a questa silenziosa ma incessante resistenza femminista, che Zehra Doğan ha potuto proseguire la sua persistente e continua lotta.